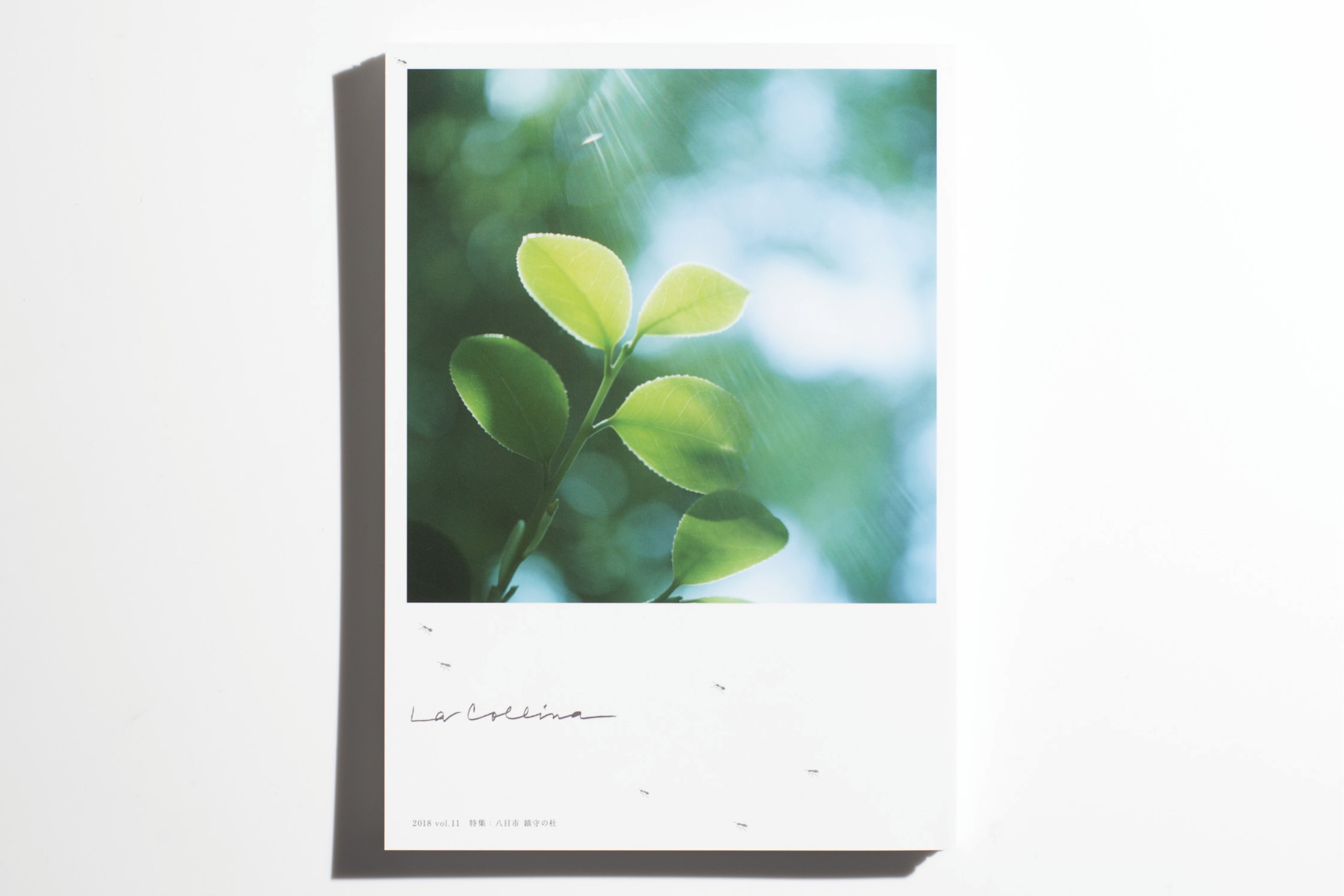

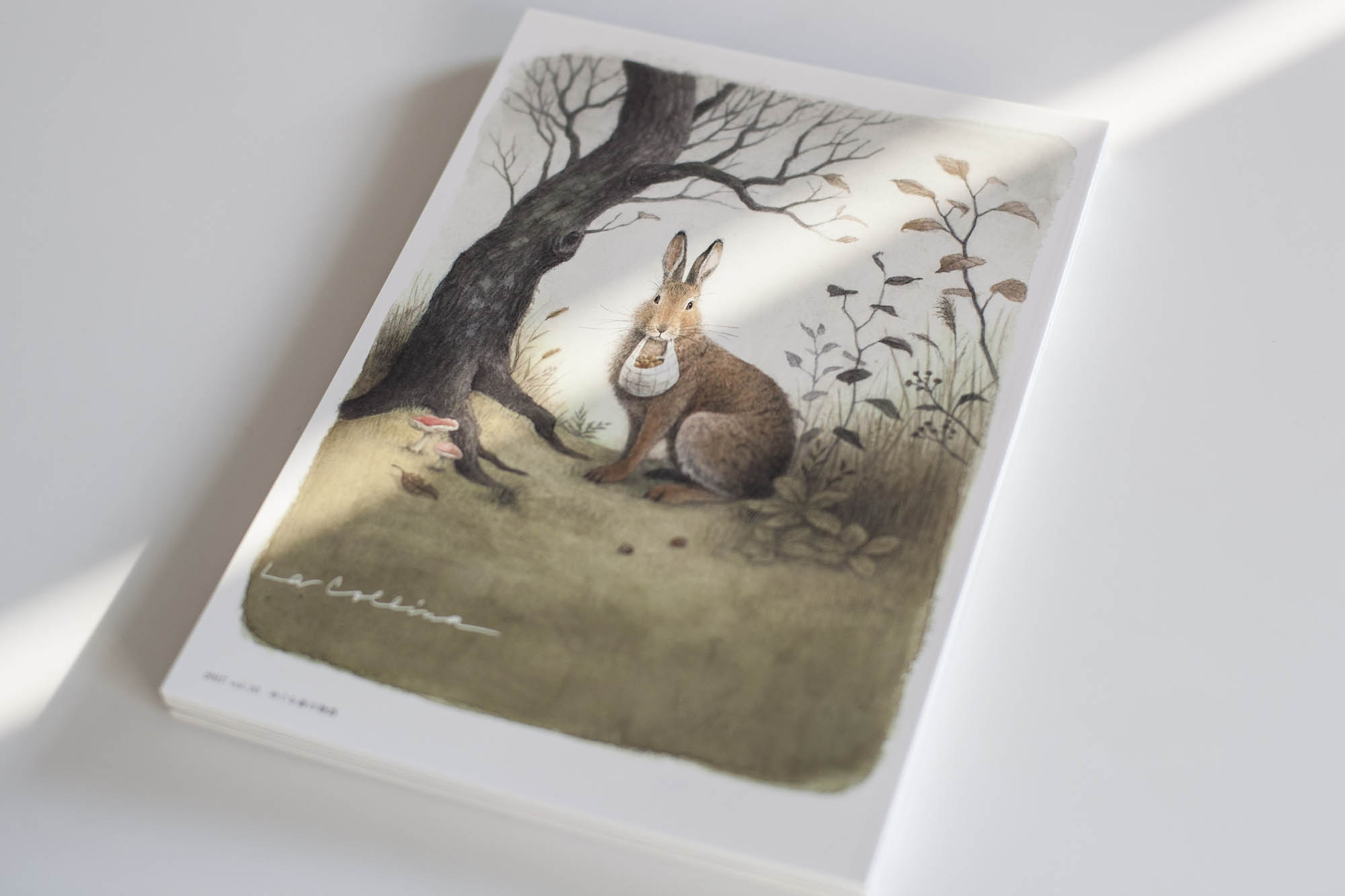

La Collina vol.11 表紙

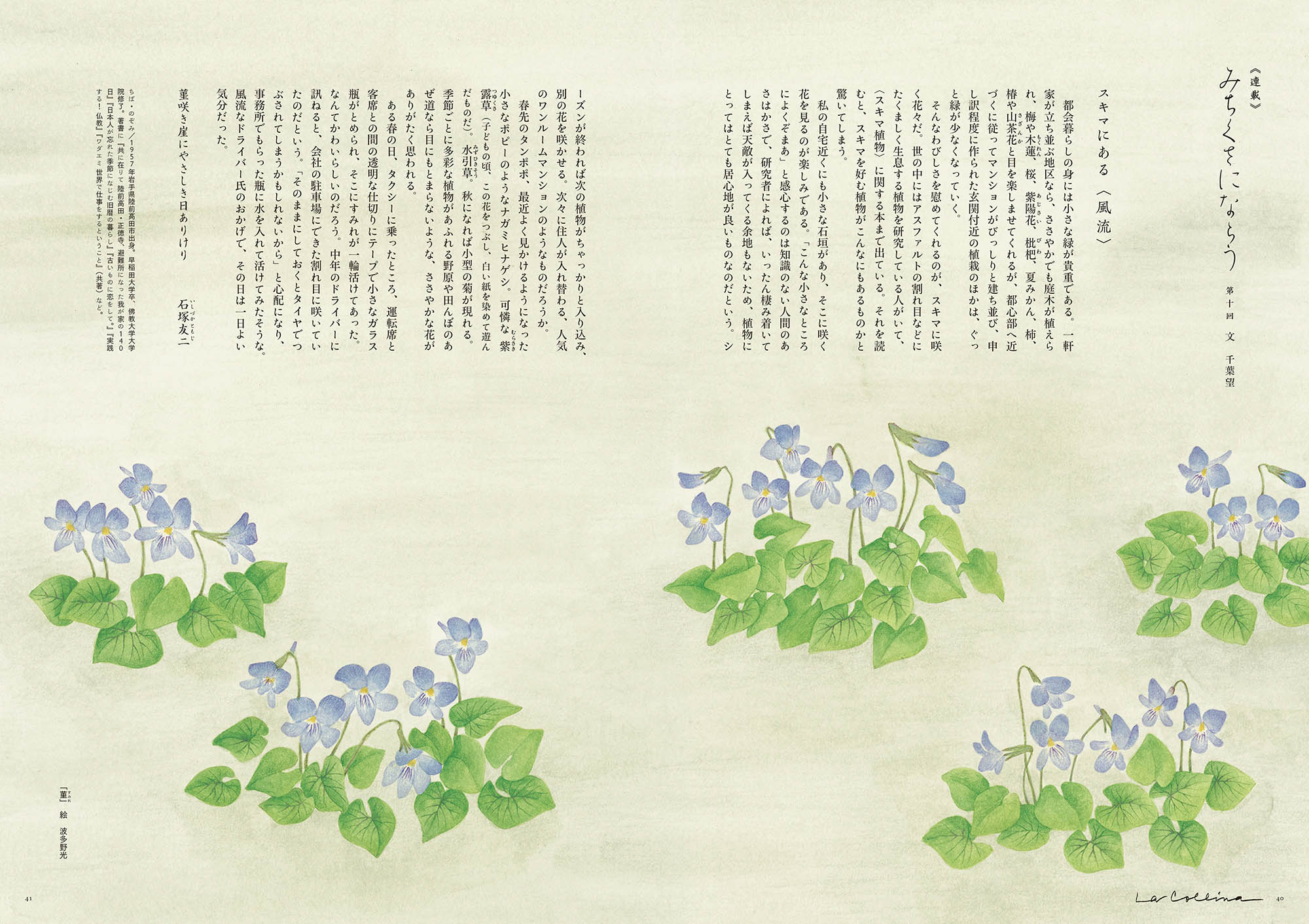

千葉望 連載 みちくさにならう 絵:波多野光

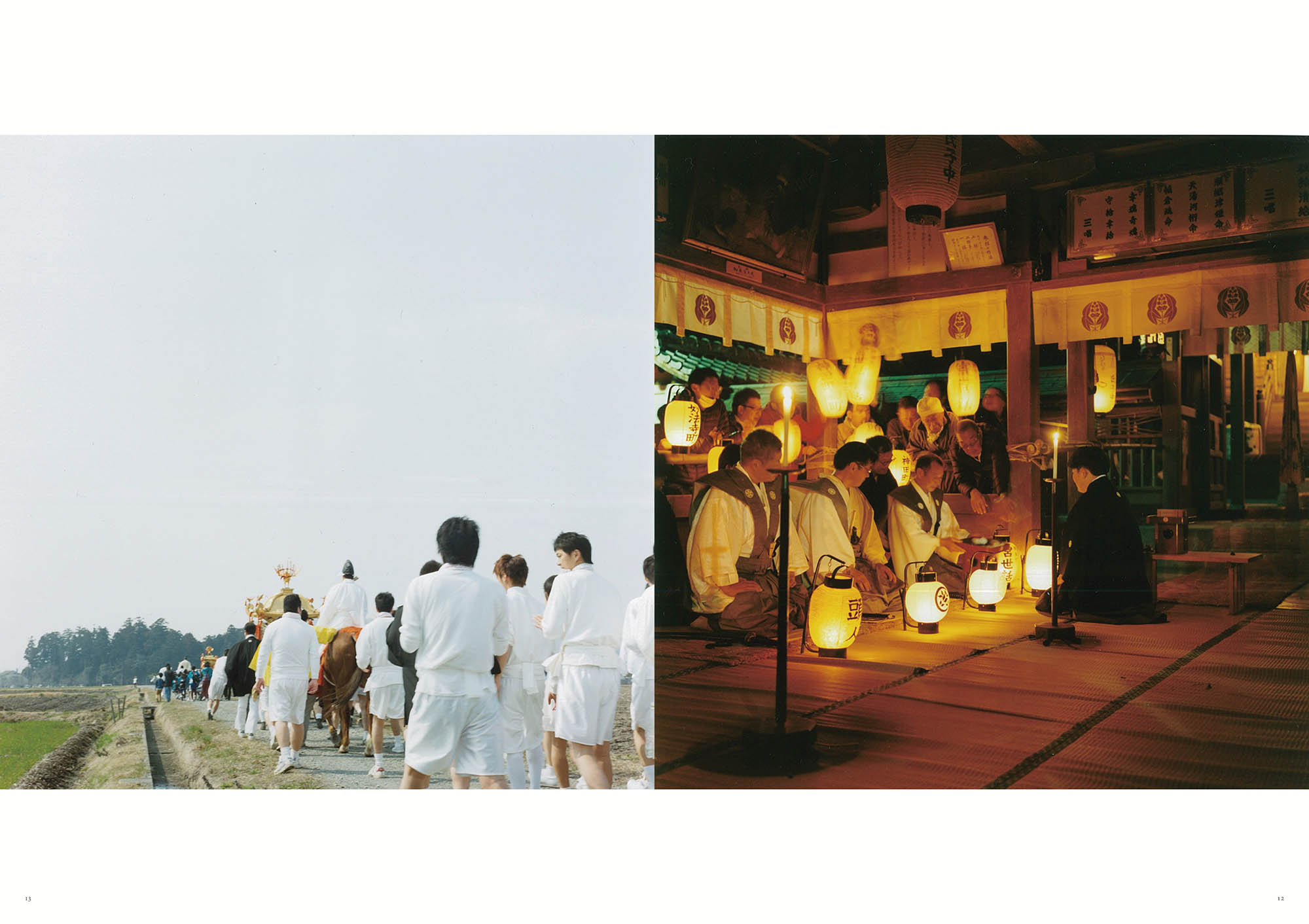

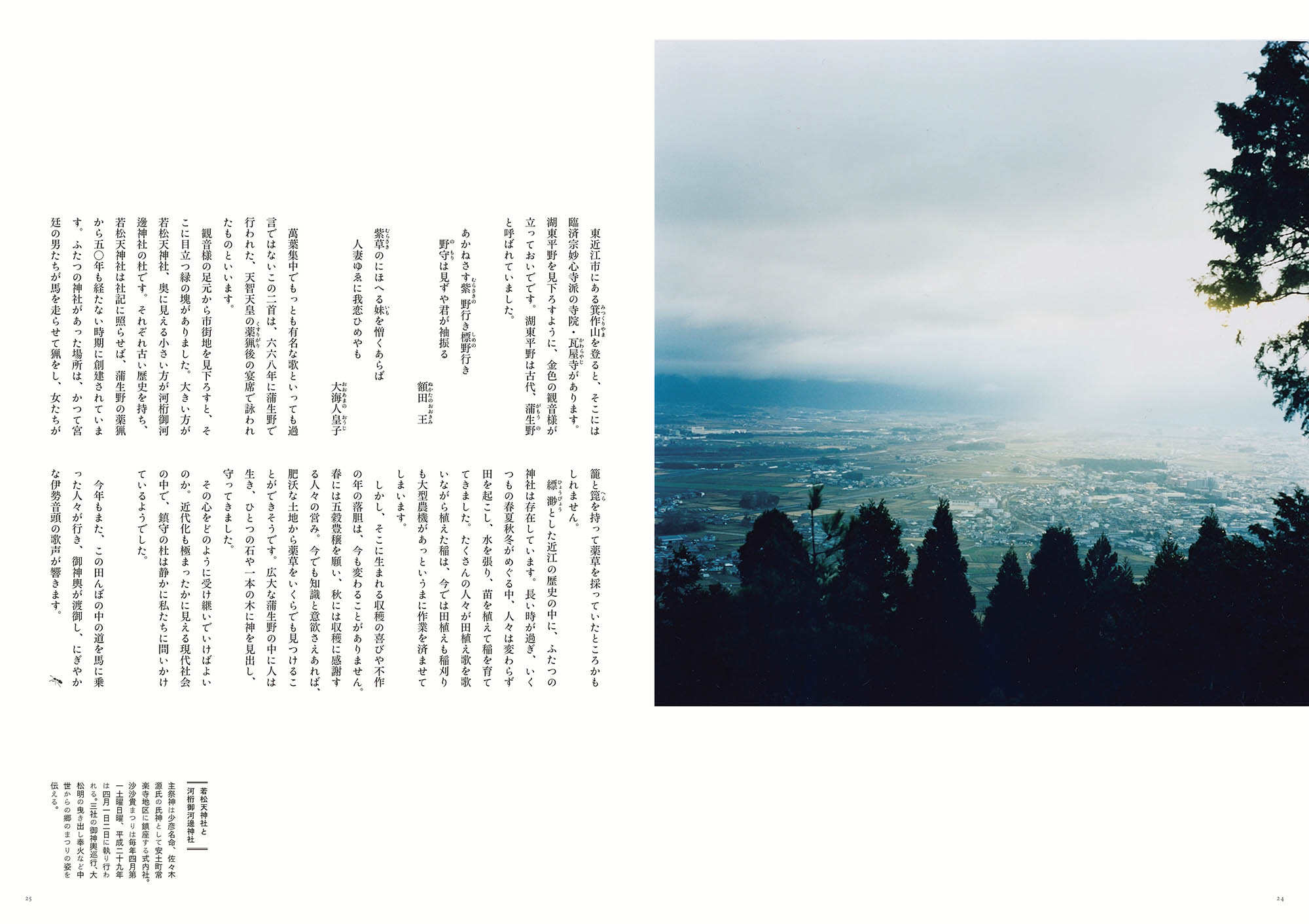

川内倫子 連載 近江のひかり

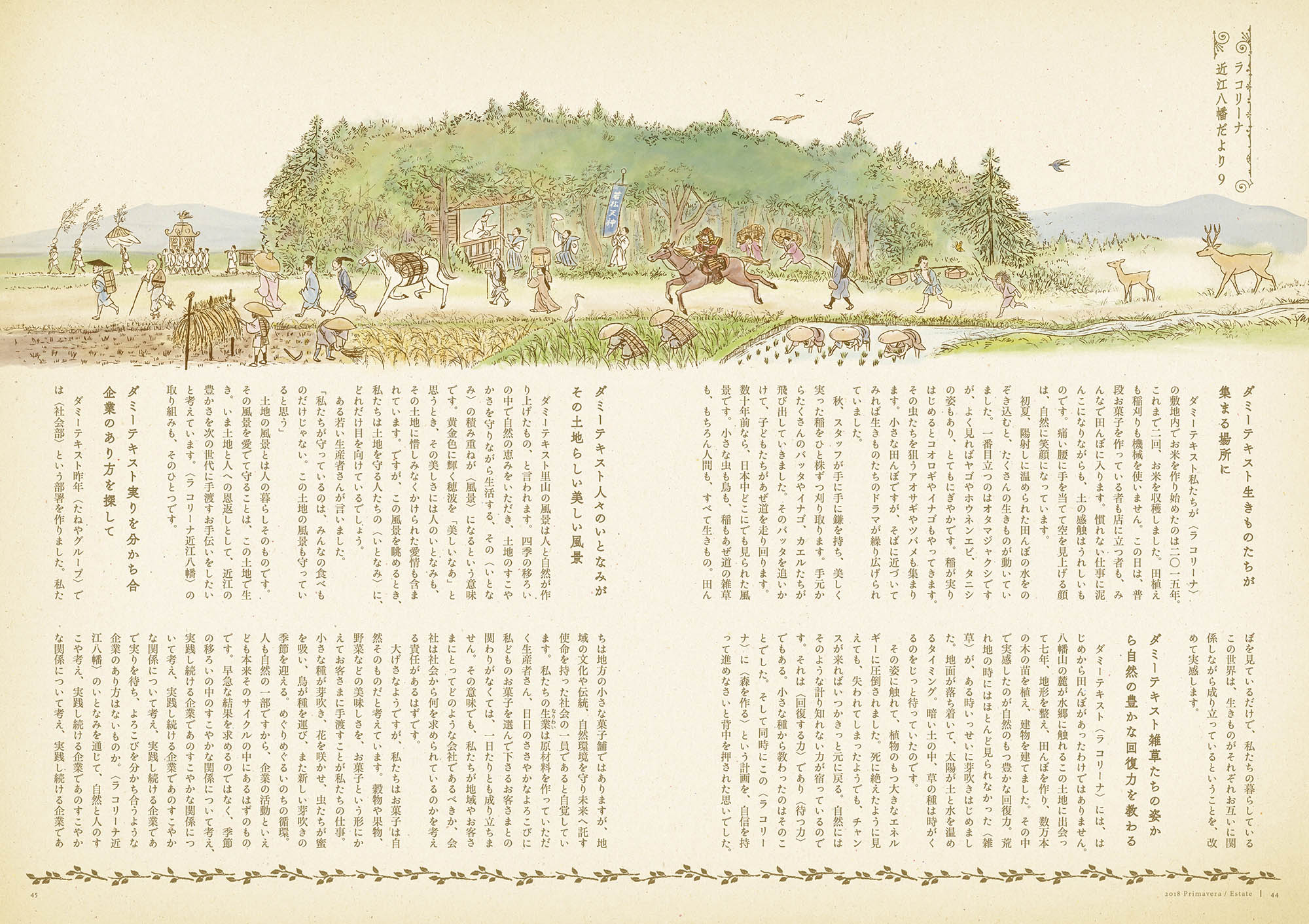

ラ コリーナ近江八幡だより 絵:阿部伸二

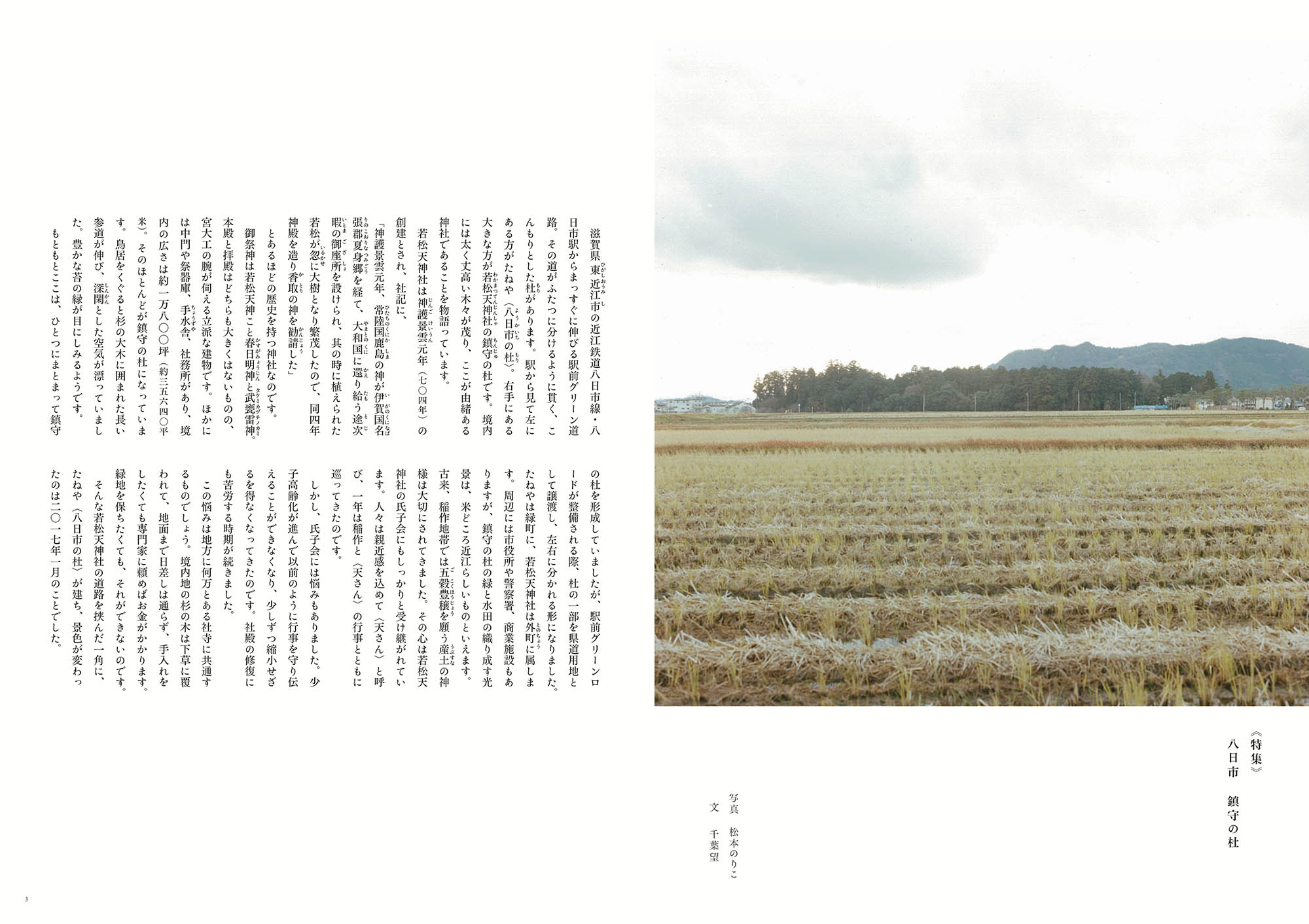

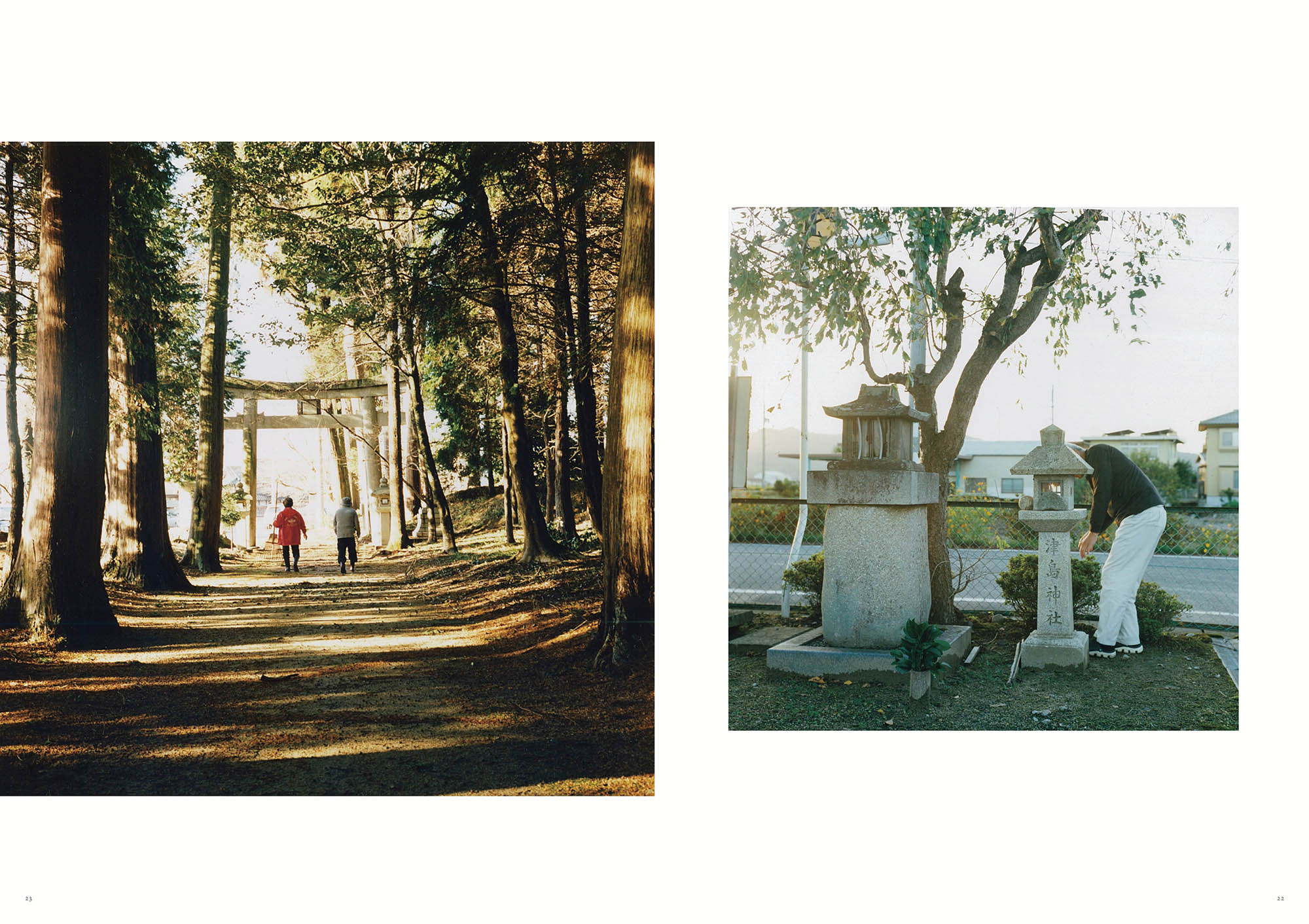

La Collina vol.11 八日市 鎮守の杜

たねやグループPR誌

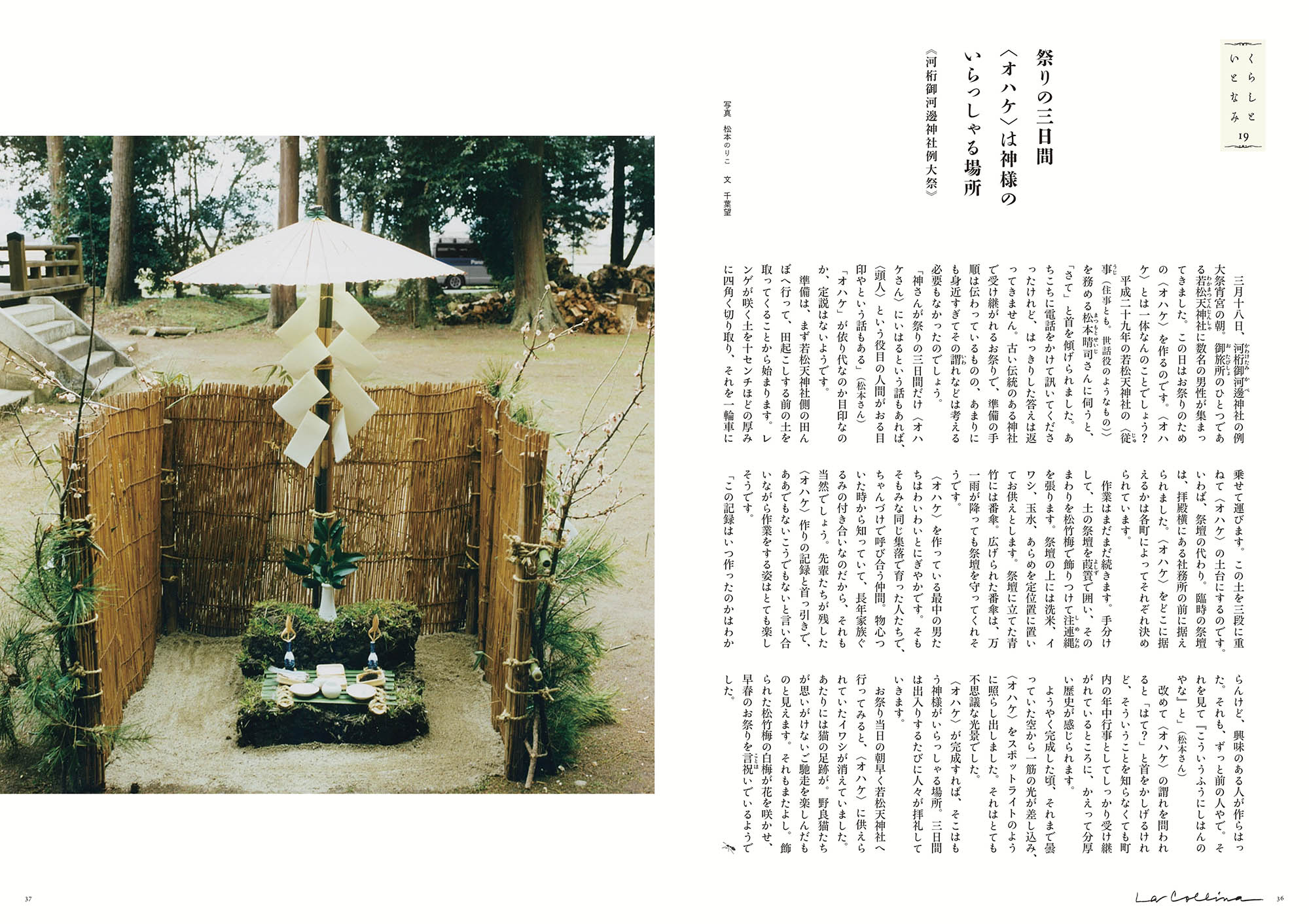

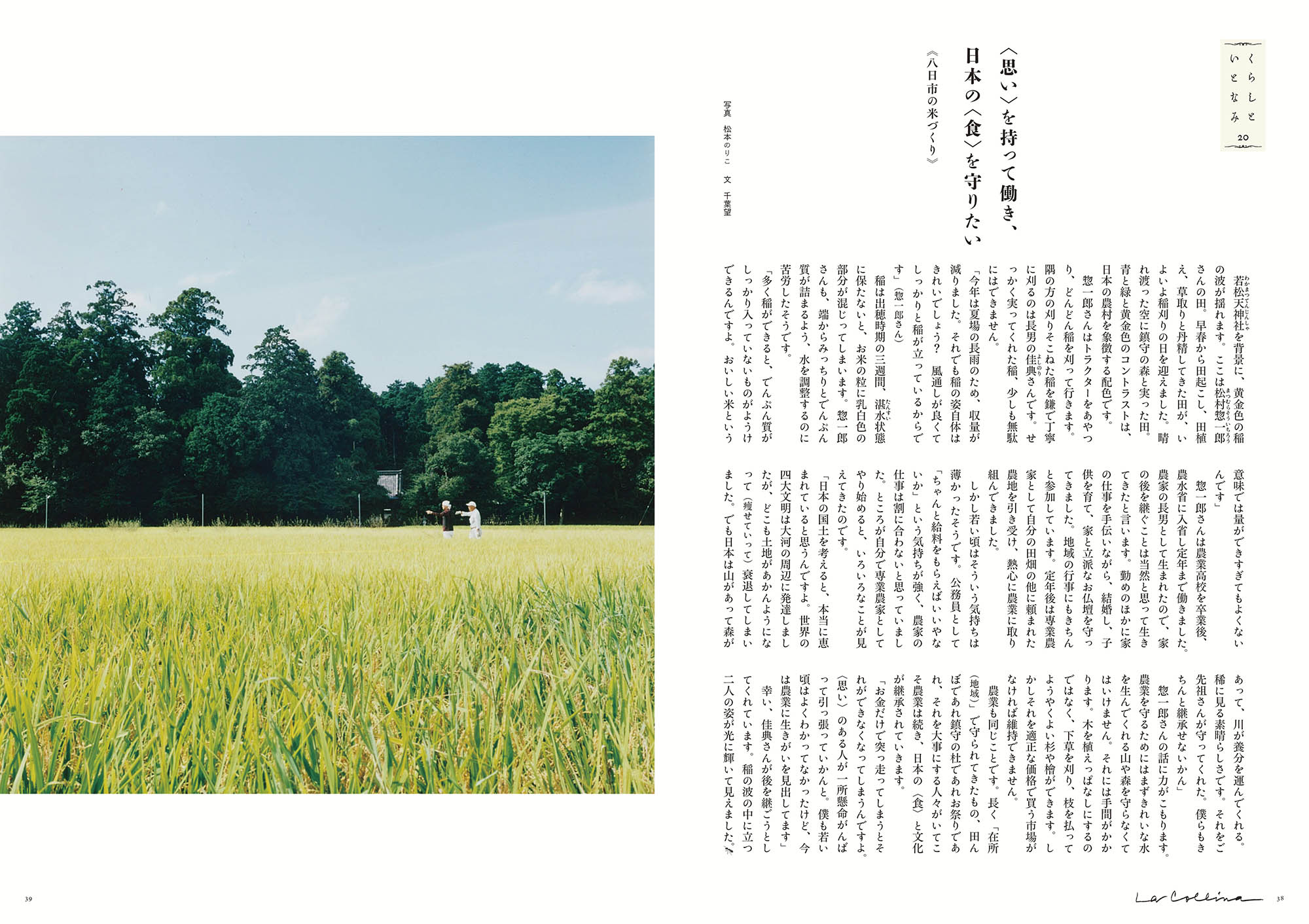

Photographs : 松本のりこ Noriko Matsumoto(特集・他) /

川内倫子 Rinko Kawauchi(表紙/連載) / 大沼ショージ Shoji Onuma(広告)

Text : 千葉望 Nozomi Chiba

Ilustration : 波多野光 Hikaru Hatano / 阿部伸二 Shinji Abe

styling(広告): 四分一亜紀 Aki Shibuichi

Creative Direction : 丹治史彦 Fumihiko Tanji(信陽堂編集室 shinyodo edit brico)

Edit : 丹治史彦 Fumihiko Tanji / 井上美佳 Mika Inoue(信陽堂編集室 shinyodo edit brico)

Printing Direction : 浦有輝 Yuuki Ura(アイワード iWORD)

Printed and bound : アイワード iWORD

Art Direction : 関宙明 Hiroaki Seki

Design : 関宙明 Hiroaki Seki

CLIENT : たねやグループ Taneya Group

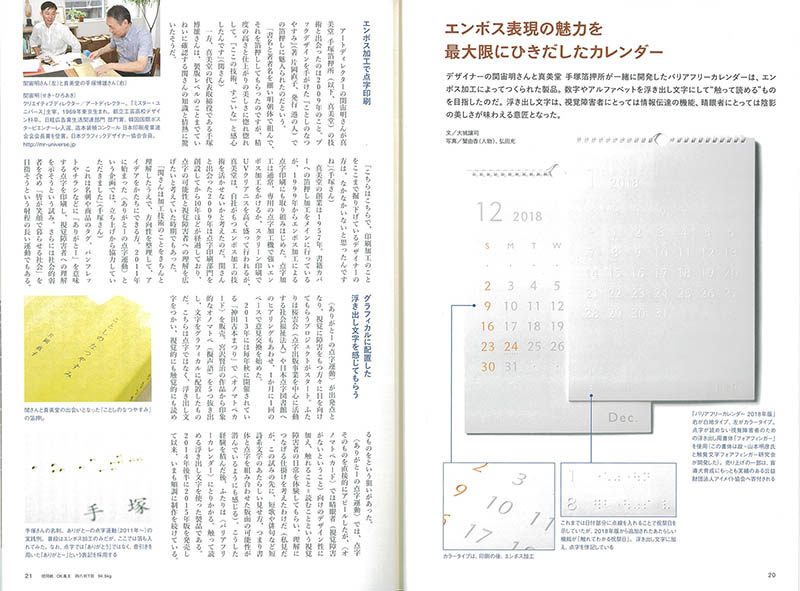

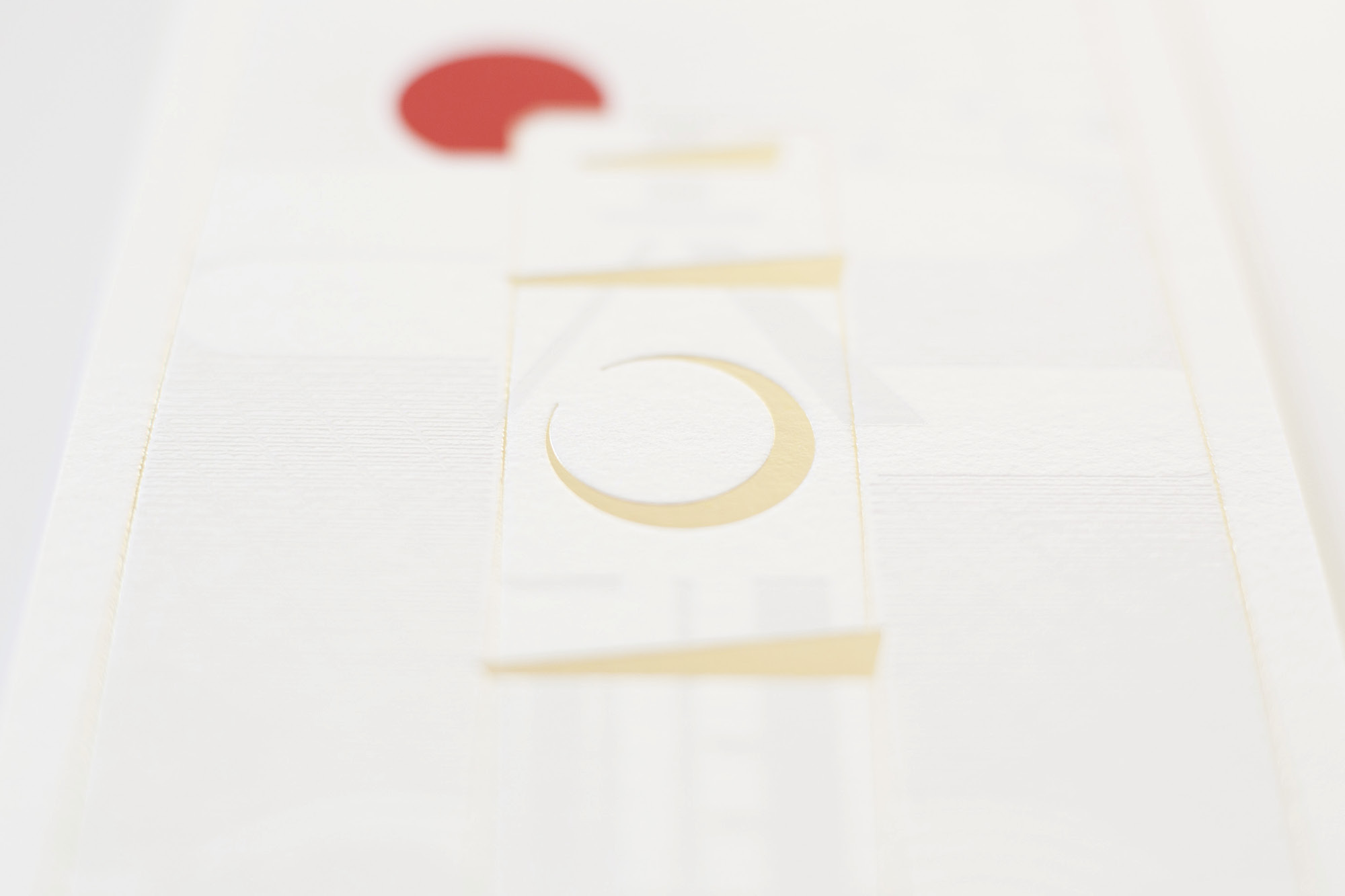

2018年10月刊行『デザインのひきだし35』にて、小社と真美堂手塚箔押所さんとの共同開発を続けている、『バリアフリーカレンダー』が紹介されました。

特集の冒頭を飾る4ページにて、関と真美堂代表の手塚さんのインタビュー記事となっています。

エンボス制作における製版上の工夫や、デザインの変遷、そして、視覚に障害を持つ方と晴眼者との共生のためのデザインへの取り組みなど、盛りだくさんの内容となりました。ぜひ御覧ください。

このカレンダーの制作も、5年めを迎え、現在2019年版の制作が進んでおります。今年もまた機能の見直しによる改定がありました。詳細はまた改めてご紹介しますが、この機会に誌上でもご覧いただけますと、とても嬉しいです。

尚、今回特別付録として、「アリガトーのポストカード」を制作いたしました。美麗なエンボスと、点字で感謝の気持ちを伝えるポストカードです。こちらも試作を重ね、とても綺麗な仕上がりとなりました。ここでしか手に入らない特別版! ぜひとも見ていただけたら幸いです。

昨年のご案内記事はこちら

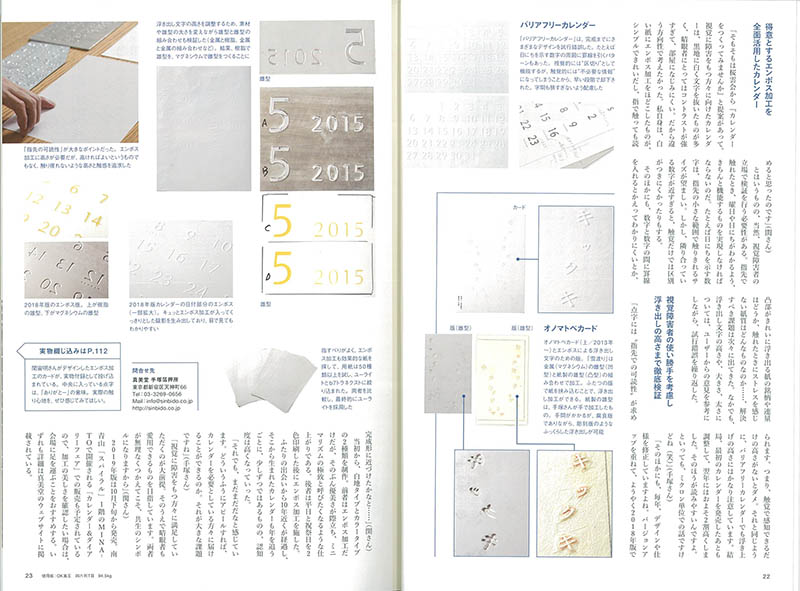

また、同誌上では、以前手がけましたmama!milkの『Duologue』特装版CDジャケットもご紹介していただきました。特別な質感で仕上げたジャケットのデザインを、併せてご覧いただけましたら幸いです。

『Duologue』デザインの詳細はこちら

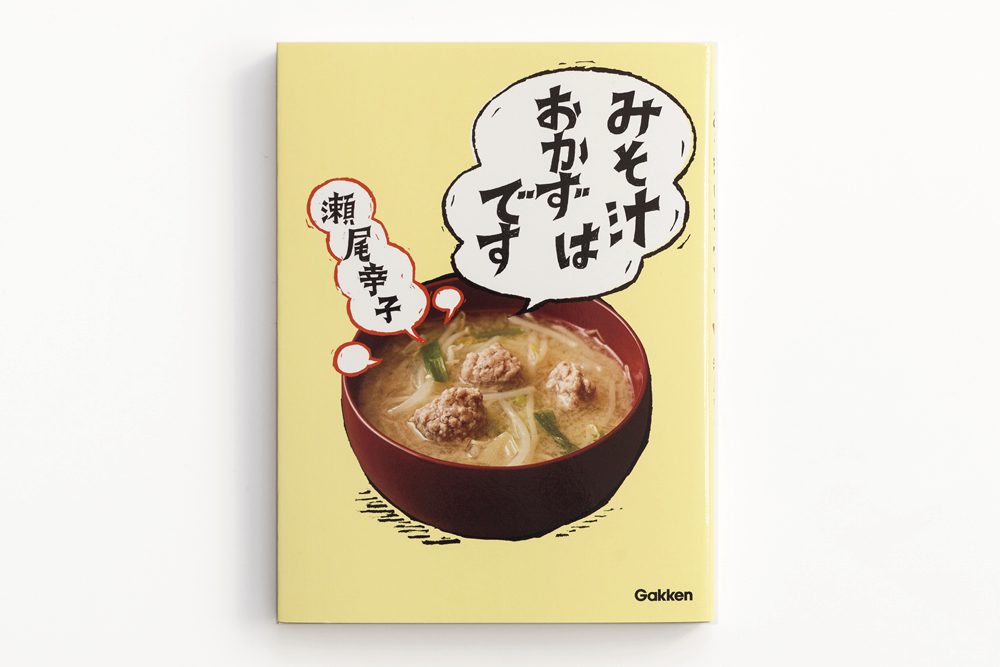

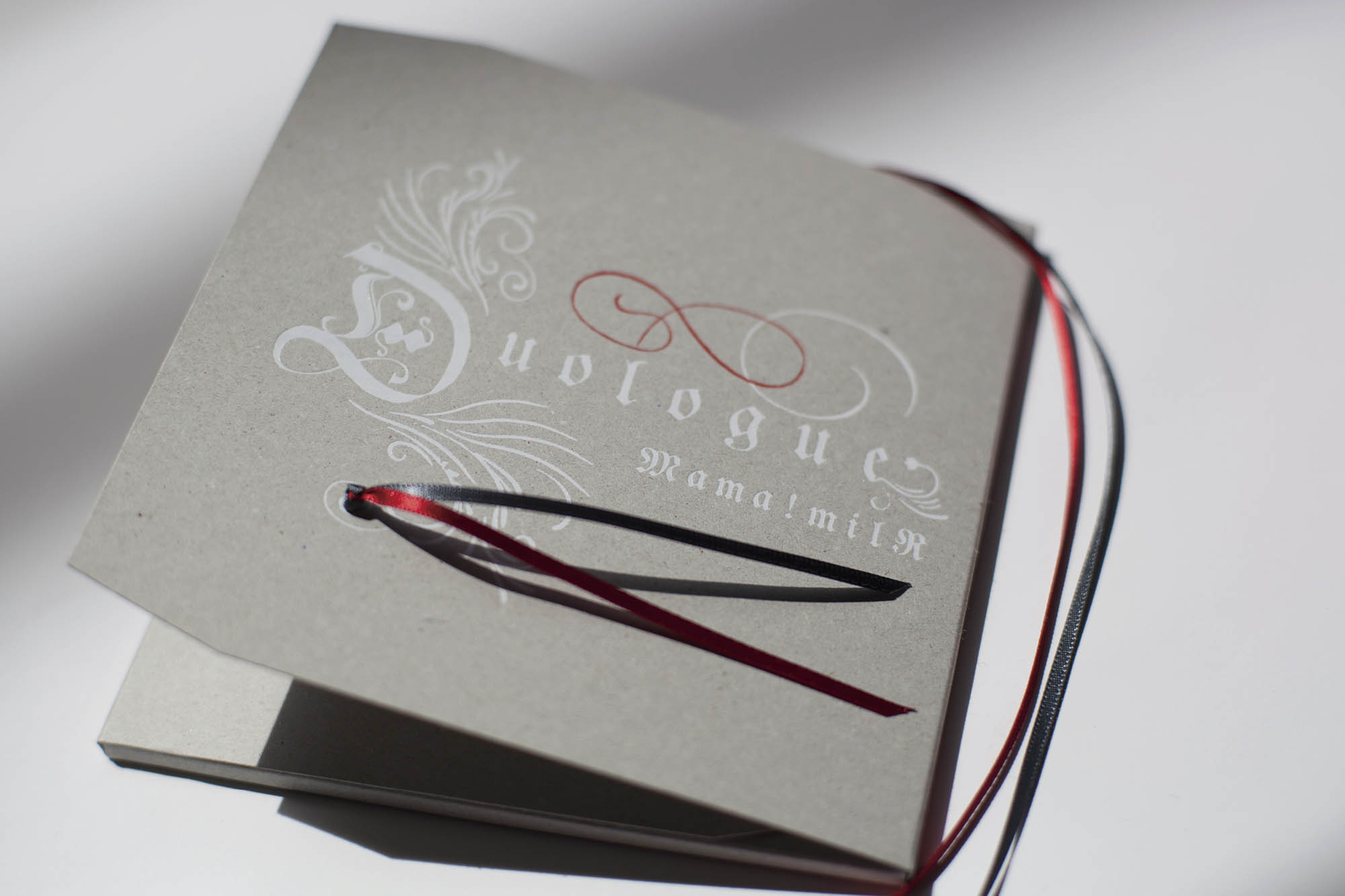

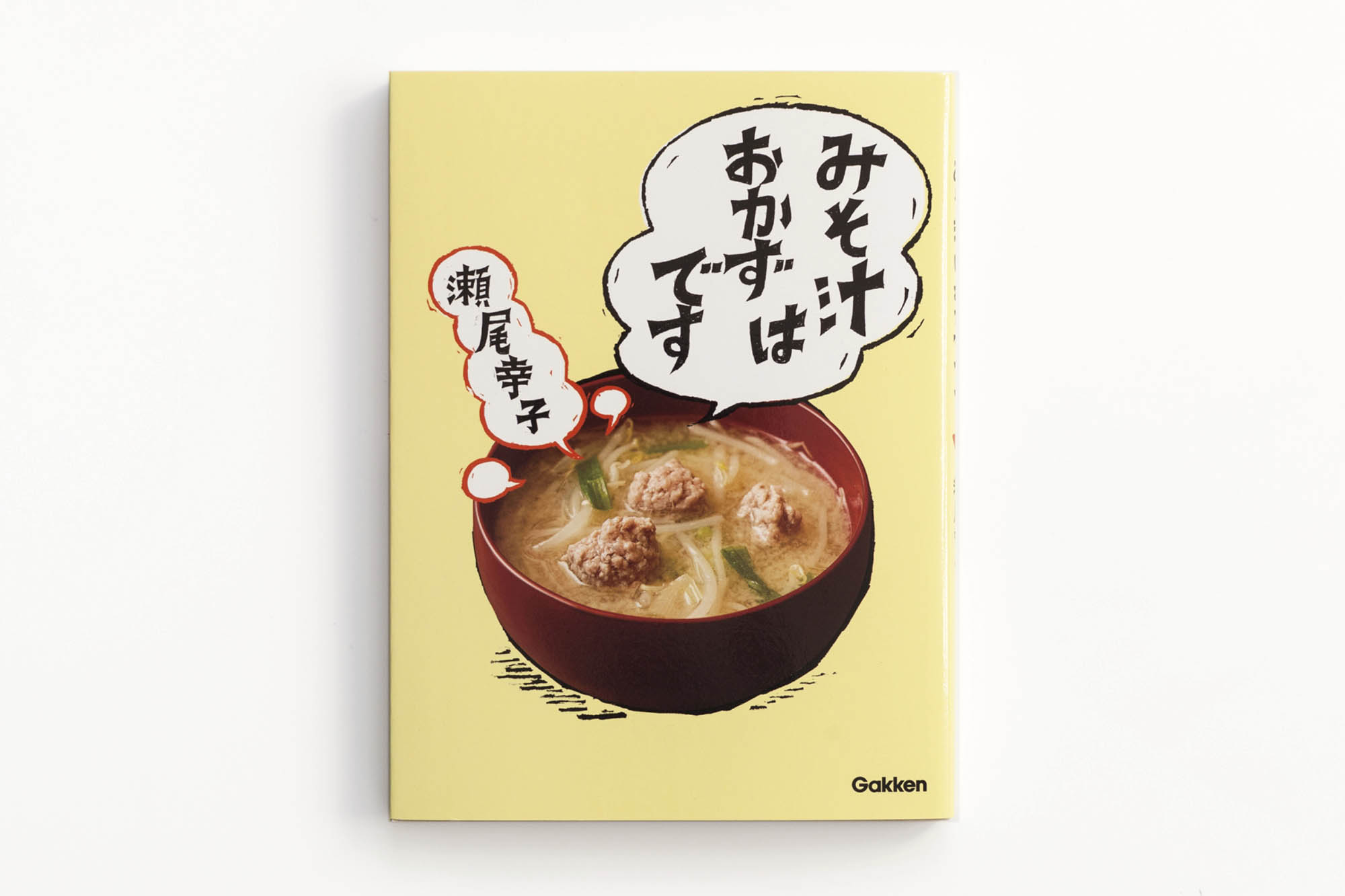

昨年手がけました『みそ汁はおかずです』が、料理レシピ本大賞 in Japan 2018に於いて大賞を受賞しました。

書店有志の投票による本賞の受賞は、「良い本を読者へ」と心がけている制作者にとって、読者のいちばん近くに居る、書店員の皆さんの、リアルな現場の声と等しいものだと思い、大変光栄に思います。

ちなみに本書は、『第5回実用書ブックフェスタ』に於いても、大賞を受賞しております。

著者の瀬尾さんはじめ、制作者一同、大変喜んでいます。ご声援本当に有難うございました。

出版社によればこの本も、現在では17万部を越え、年内には20万部に到達する勢いで、まだまだ部数を伸ばしているようです。とても心をこめて作りました、楽しい本ですので、店頭でお見かけの際は、ぜひちらっと見てみてください。

瀬尾さんといえば、現在また別の版元さんではありますが、新しい書籍の制作が進行中です。11月半ばには書店に並ぶそうです。こちらも楽しい本になりますよ。どうぞ楽しみにしてください。

アマゾンでも予約受付が開始しているようなので、チラ見せ。。

本書デザイン詳細

明朝体が好きで、ここ数年時間があるときに明朝体について書かれた本を色々と読んでいます。

金属活字に関する本は随分と読んだのですが、写植、ましてや写研については機会に恵まれず、そして写研の本といえば「文字に生きる――石井茂吉の50年(1975年)」が知られていますが、絶版でかなりの高値が付いている状態のため未読仕舞いです。

で、こちらを古本屋さんで見つけ、読み始めたら止まらなくなってしまいました。

写研創業者石井茂吉は、明治45年東京帝大機械工学科卒業後、神戸製鋼に入社。震災後に入社星製薬で、製薬機器の製造を手がけていた折、森沢信夫(モリサワ創業者)と出会い、森沢が海外の雑誌で見た写植機を作りたいと、石井に相談を持ちかけたことから、日本の写植機の歴史がはじまります。(ちなみに森沢は図面が書けず、設計は石井が手がける)

大正14年に第一号機が完成した写植機は、戦前、戦中にかけて使われはじめ、主には満洲や北京等の戦地で活躍したそうです。

第二次大戦後、戦火により金属活字が鉛の塊となり、進まぬ復興の中で、凸版印刷、大日本印刷、共同印刷、図書印刷など大手が率先して写植機を導入しはじめ、機械の納入だけでなく、自社で育成したオペレーターを派遣し、活字不足に苦しむ復興期の日本の印刷業界を支え、その後昭和30年代後半から、その量とスピードを一挙に増す中で、本格的に普及してゆきました。

今でも多くの人に愛される“石井明朝体”のデザインは、石井茂吉氏によるもので、60代からは大修館『大漢和辞典』のために、5万字の細明朝体の原図をほぼ一人で書き上げます。そして最晩年には、病を押しながらも、津田三省堂津田太郎の依頼で、金属活字書体として「新宋朝体」の新刻の原図制作を手がけます。(この新宋朝体は、津田三省堂により金属活字として販売され、その後写研では、石井氏の死後に発売されました)。

興味深いのは、石井氏は文字のデザインの勉強をした訳でなく、ただひたすらに母型、鋳造、文選、組版で構成される活字印刷のシステムを、写植に置き換えることで、日本の発展に役立ちたいという一心で、写植機の製造と同時に文字を書きつづけたということです。その流れはヒラギノで知られる字游工房の鳥海修氏や、フォントワークス藤田重信氏などに受け継がれ、現在それらの文字を見ない日はないほど、深く広く浸透しています。

本木昌造、そして平野富二の築地明朝体にはじまり、石井茂吉に受け継がれ、大きく翼を広げた日本の明朝体ですが、2000年以降、写植に置き換わりDTPが普及する中で、もう一つの流れであるモリサワがほとんどのシェアを得る中で、写研側からの流れはほぼ止まってしまいました。大変残念なことです。

しかし、未だに写研のフォントを熱望するデザイナーは数多く、その復活を期待されています。(現に写研明朝体の代表的なフォントである石井中明朝体は、それを模した幾つかのフォントを生み、現在広く普及しています)

私個人もまた、その日を期待する一人であることは言うまでもありません。

水や空気のように存在する文字の背景にも、数多くのドラマがあります。今あなたがタイプしたテキストの文字、誰がデザインしたのだろう? と想像をふくらませるのも、面白いかもしれません。(が、欧文フォントと違い、多くの日本のフォントは、デザイナーが公表されていないことが多いのが残念です)。

あ、あと、この本には石井と森沢が何故決別したのかということがよくわかります。今の心境は「ノブオやなやつー!」なんですが、次はモリサワの本を読んでみようと思います。

“色温度”という言葉を聞いたことはありますか?

簡単に説明すると、朝日はオレンジ色っぽく、日陰は青っぽく感じるように、光源による光の色の違いを数値であらわすものです。

印刷の現場では、印刷物が適正な色調で刷り上がっているかを判断するために、光源を一定の条件に揃えます。その際の光源の基準となるのが“色温度5000k(k=ケルビン)”で、“色評価用”と呼ばれる光源(蛍光管や、最近ではLEDなど)を用いて光源環境を整えます。

印刷所さんのみならず、美術館や博物館などでの展示光源としても利用されるものです。

ミスター・ユニバースでは、写真やイラスト、様々な方から原稿をお預かりし、印刷所さんへ適切な指示を出すため、事務所の光源を“色評価用”で統一しています。

当たり前だと思っていたのですが、デザイン事務所で導入しているのは、かなり珍しいようです。

さて、上の写真ですが、ちょっとしたご縁で、測色のプロの方に事務所内の環境光を調べて頂いた際に許可を得て撮影したものです。液晶画面中央の“T”の数値が色温度で、4997という数値を表示しています。これが色温度でほぼ5000kを指しています。エンジニアの方がとてもびっくりしていました。「デザイン会社さんで、こんな数値見たことありません」とのこと。

こちらは、そのようにしているから当たり前といえばその通りですが、数値を調べたことは無かったので、お墨付きをいただいた気持ちになりました。

いいデザインも印刷が良くなければ台無しです。ましてやたくさんの方から原稿をお預かりする身としては、こうした部分も疎かに出来ないと思っています。

外からは見えづらい部分ですが、クオリティの高いアウトプットのためには、大切なことだと考えています。

明日は色校正の戻し。印刷所さんからプリンティングディレクターがやってきて、写真のプリントや、イラストレーションの原画と色校正を照らし合わせ、より、印刷物として適切な色味を検討する日で、この光源が一番活躍する日です。

あけましておめでとうございます。

2018年もどうぞよろしくお願い致します。

昨年はおかげさまで随分と忙しい一年でした。

その為、小社webサイトの管理も疎かになりがちで、夏から年末にかけて、成果物のご案内が出来ず仕舞いでしたが、昨年後半分をアップ出来ましたので、ご案内いたします。

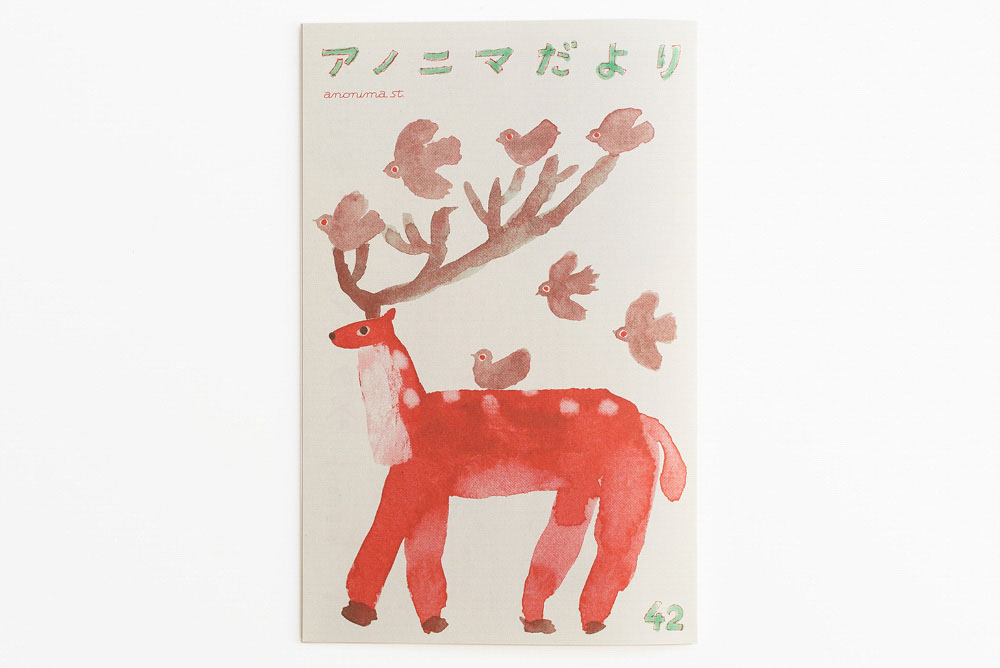

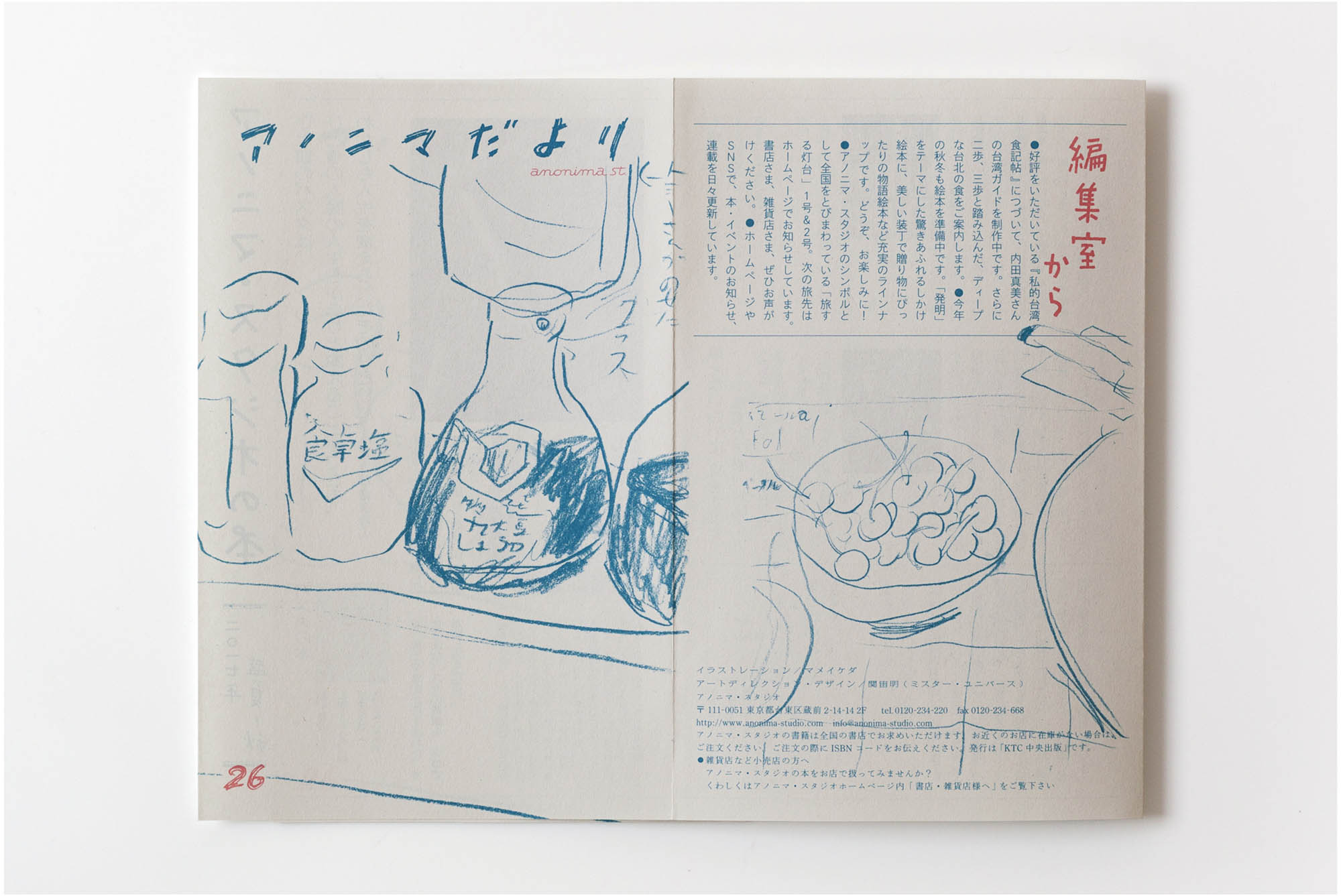

アノニマだより vol.26

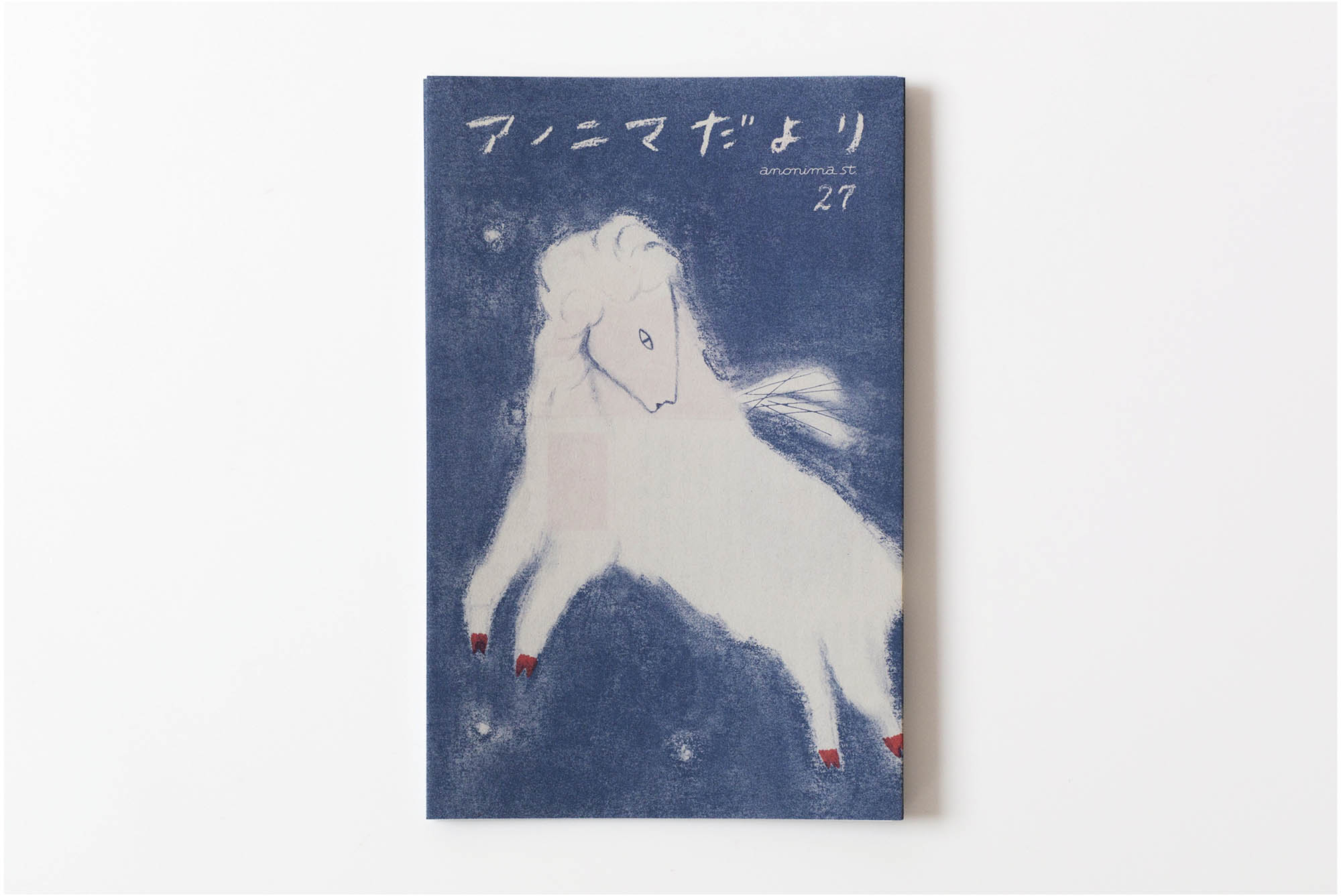

アノニマだより vol.27

アノニマだより 26、27

気がつけばこの小冊子も11年目となります。装画は季節をテーマに、毎号違うイラストレーターさんにお願いをしています。あらためて見返すと、人それぞれ、季節の受け止め方、表現の仕方の違いがあって面白いです。

CHHESE GARDEN Rosso

CHEESE GARDEN ワインラベル

ワインラベルのデザインをしました。アートワークは寺田ルイさん。約5センチ四方に詰め込まれた色彩の奥行きを印刷で表現するのは大変でしたが、とてもモダンな顔つきになりました。

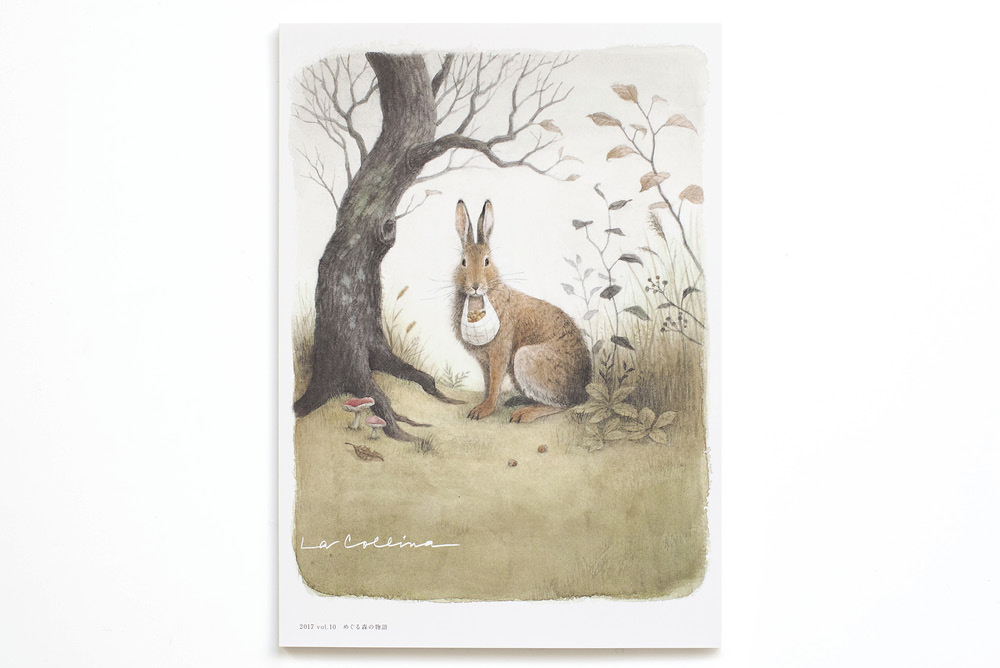

La Collina vol.10 めぐる森の物語

創刊から10号となる今号では、森を舞台に、動物や植物、そして人とのいのちの循環をテーマに、絵本作家いまいあやのさんを迎え、絵本を作りました。

緻密な自然描写の美しさと、生き生きとした動物たちの表情が織りなす、美しい物語が出来上がりました。

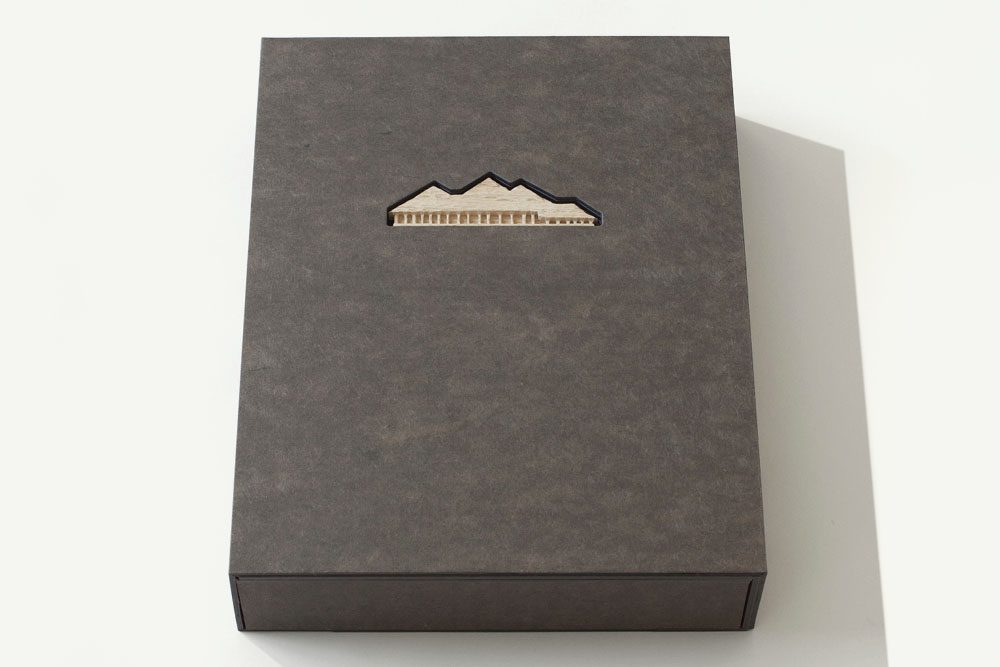

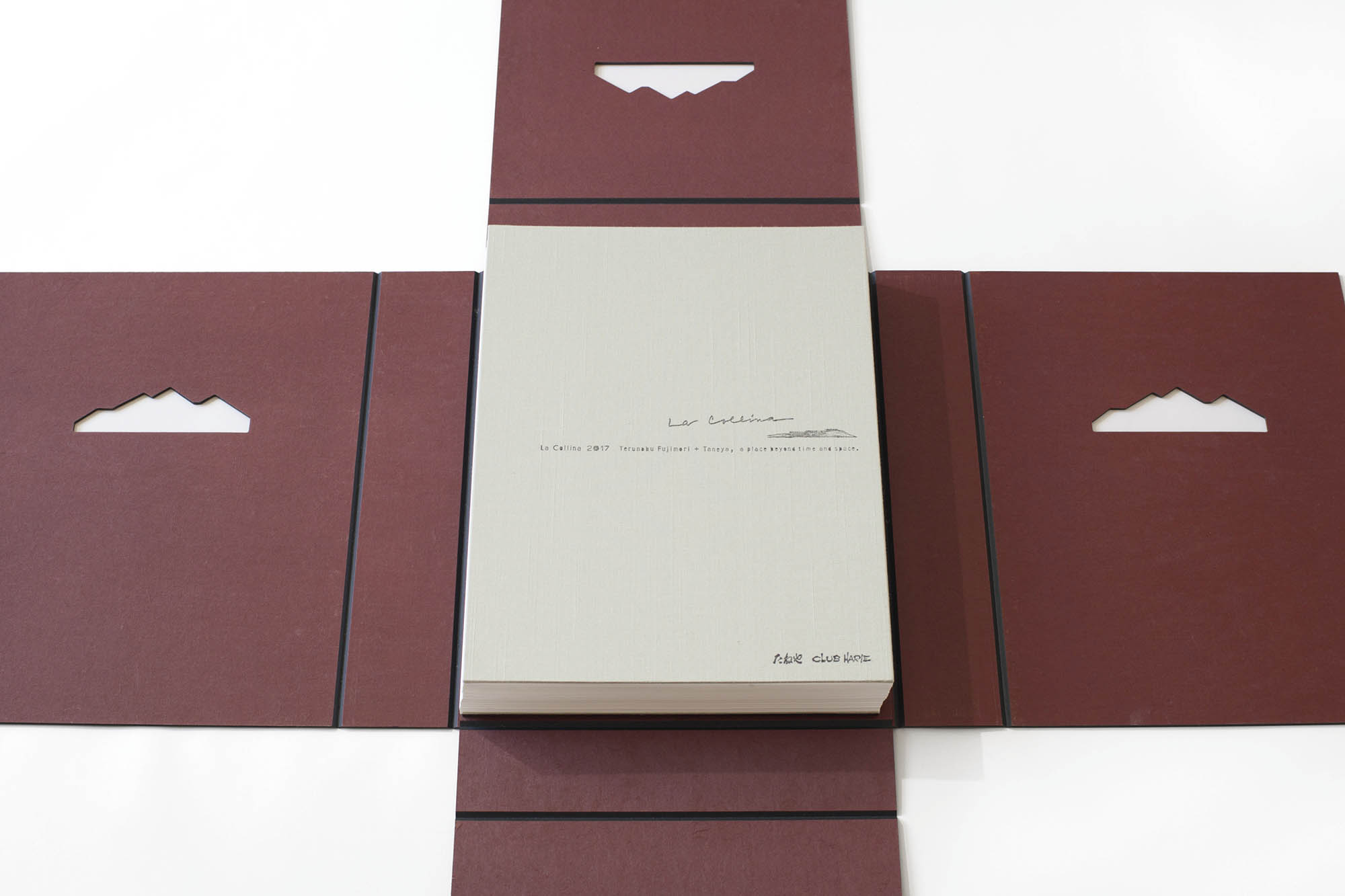

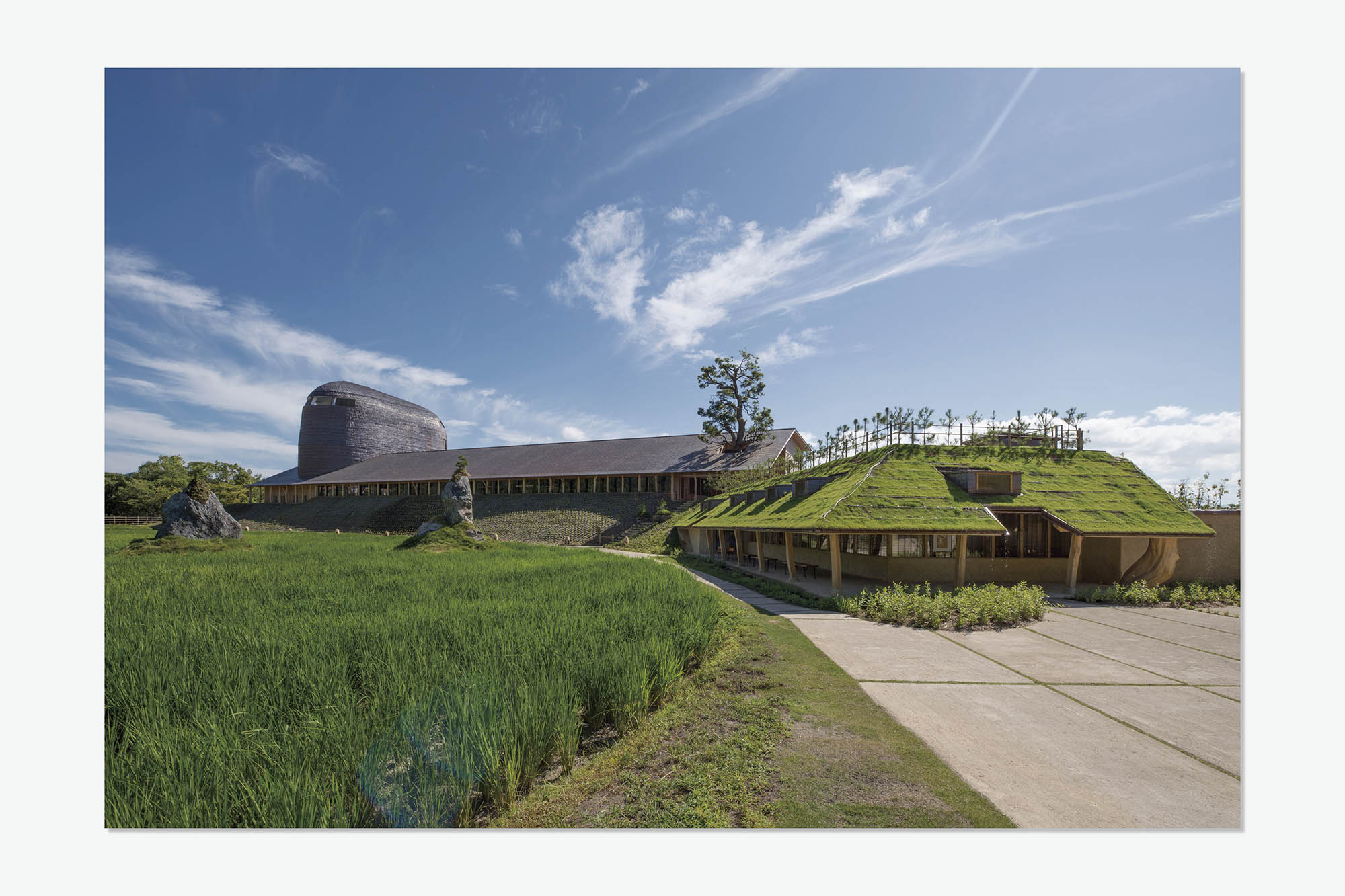

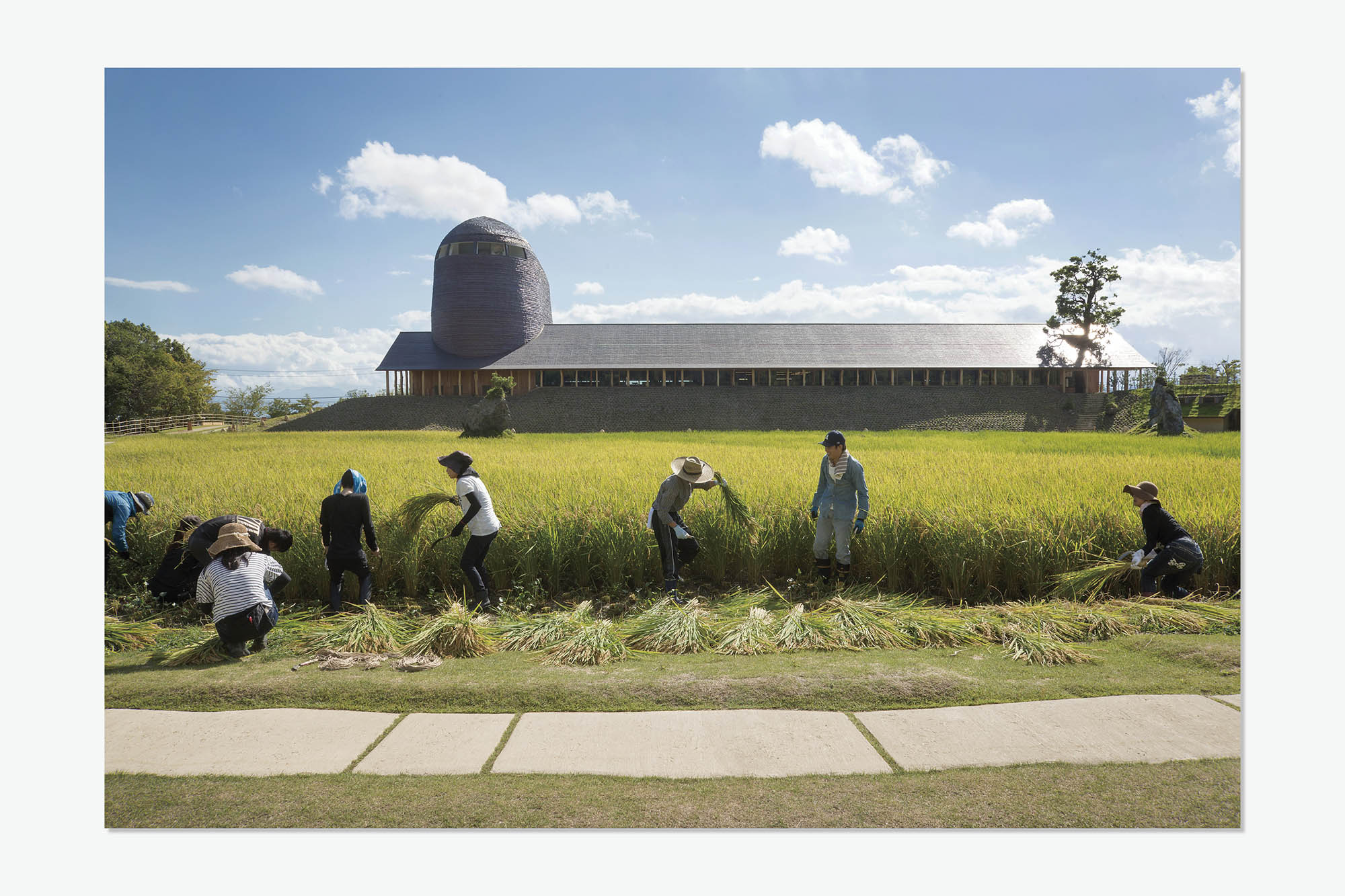

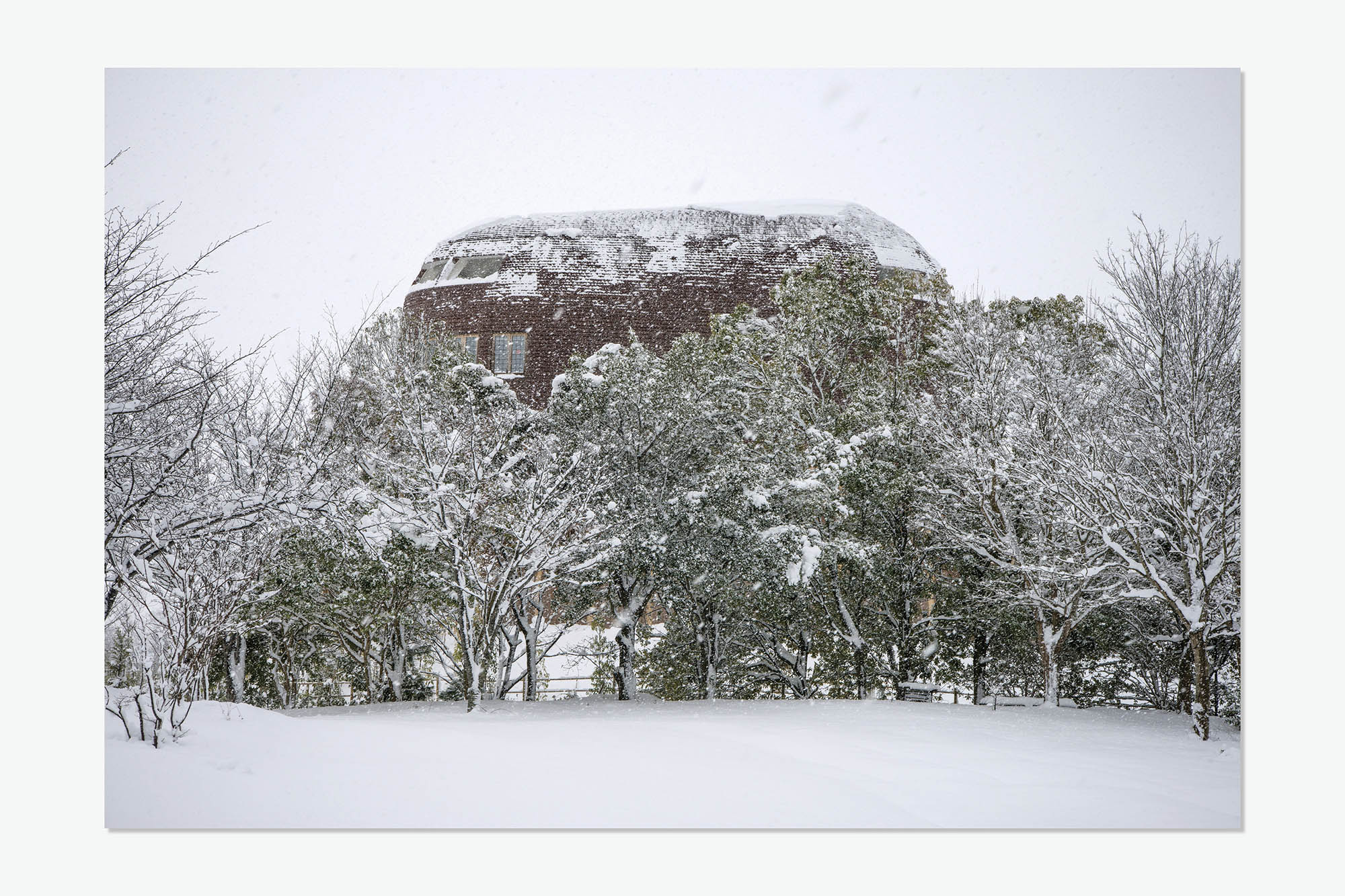

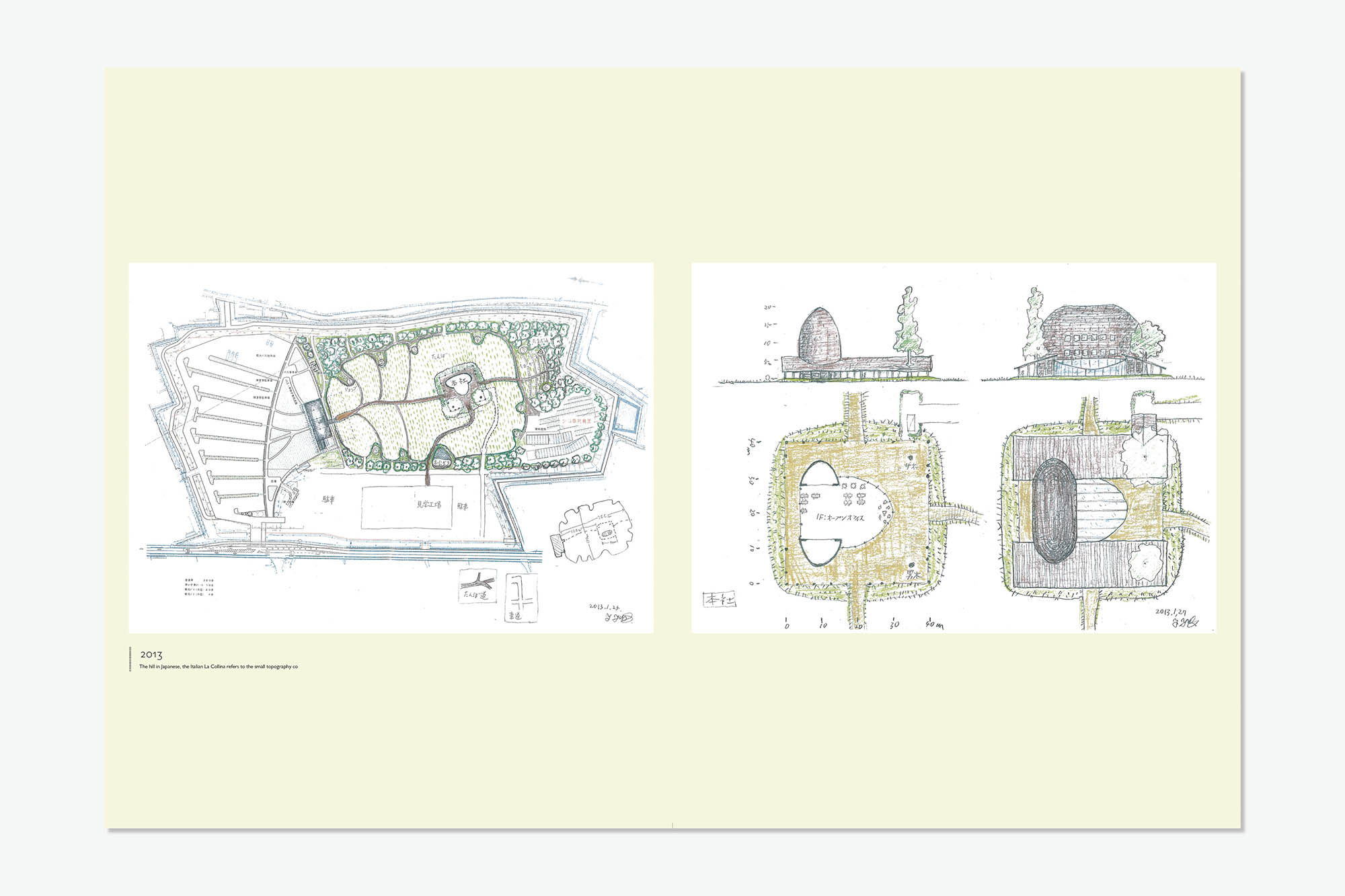

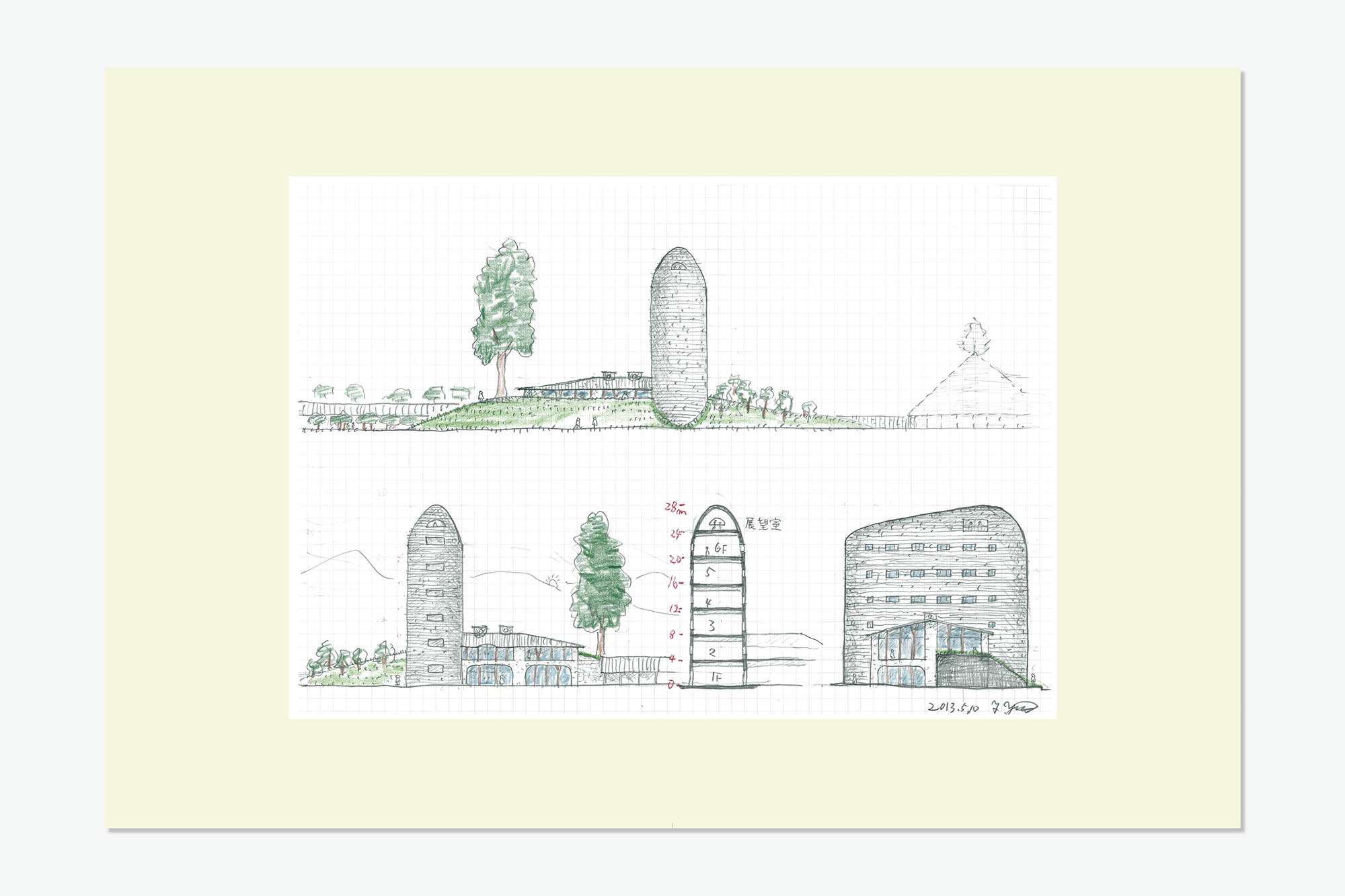

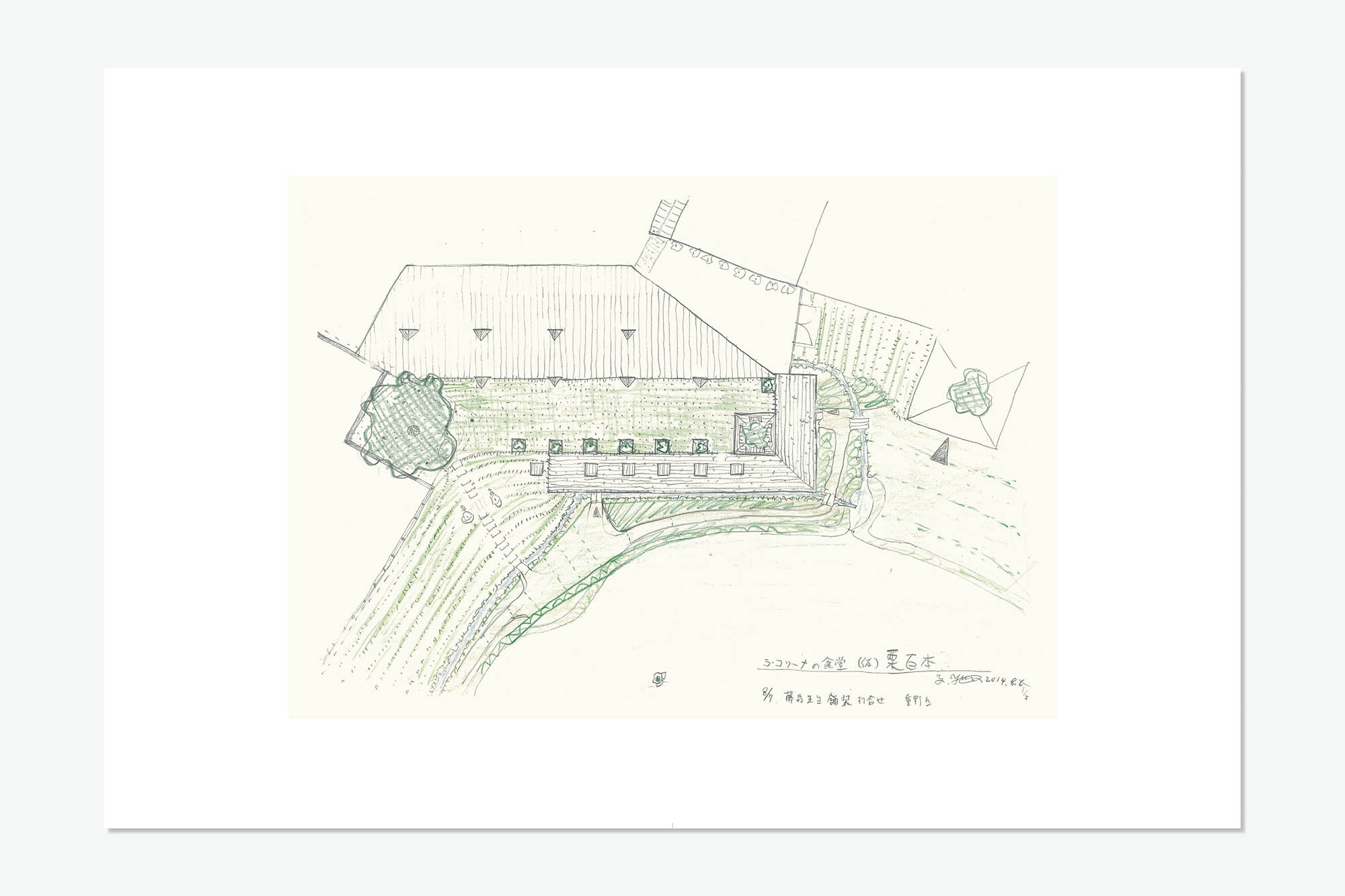

藤森照信作品集 La Collina 2017

近江八幡市北之庄町に広がる「ラ コリーナ近江八幡」。敷地には森や田んぼ、畑を抱き、人と自然の共存のあるべき姿を、現代に問いかける場所です。

本書は、自然と共に“育つ”建築の1年間を記録した作品集です。

めくるめく季節を活写してくださったのは北田英治さん。

特装版を包む“四方帙’は、それを作ることが出来る業者さん探しに難航しましたが、たねや、クラブハリエのパッケージを手がける、ロイヤル紙工さんのご協力を得て実現しました。クラシカルな四方帙に、モダンな表情を与える“Vカット”をご提案くださったのも、ロイヤル紙工の福本聡一郎社長です。

その四方帙を包み込むのは、和紙作家ハタノワタルさんによる手漉き和紙です。柿渋とベンガラで着彩し、最後にオイルで仕上げてくださいました。

本体は、約30メートルに渡る蛇腹折製本。この驚くべき製本を実現してくださったのは、篠原紙工さん。機械では出来ない為、一冊ずつの手製本です。

栗材を用いた“草屋根”のレリーフは、たねやグループの店舗建築を手がける、総合デザインさんが引き受けてくださいました。敢えて素朴な形になるように、刃の痕跡を残してもらうようお願いしました。こちらも、職人さんが一つ一つ、手作業で仕上げてくださいました。

本文用紙は、特種東海製紙の“エアラス”。微塗工紙の表現性もここまで来たか! という驚きの性能を存分に引き出した印刷は、アイワードさん。浦有輝プリンティングディレクターのディレクションにより、初夏のまばゆさを孕んだ木々の緑や、モノトーンに染まる豪雪の季節を、生き生きと表現してくださいました。

たくさんの方のご協力を得て、私のアートディレクション、デザインの“すべて”を注ぎ込み作り上げました。

同じタイミングで普及版も制作しました。基本的には同じ内容ですが、本文用紙の違いにより、少し落ち着いた仕上がりになりました。

みそ汁はおかずです

ガラッと変わって、料理研究家 瀬尾幸子さんの料理書です。

瀬尾さん、ライターの佐々木さん、そして編集の小林さんが、レシピの「見える化」を核にまとめた企画は、とても野心的で魅力的に感じました。しかし、それを世の中に知ってもらうためには、書店で手にとってもらうためには、カバーに強いインパクトが不可欠だと考えました。

勿論中身もかなり手をかけ、ほぼ3ステップで作ることができるレシピの紹介が単調にならないよう、随所に工夫を凝らしています。発売3ヶ月で8刷りという成績は、制作側の思いが、うまく読者に届いた結果ではないかなと思います。

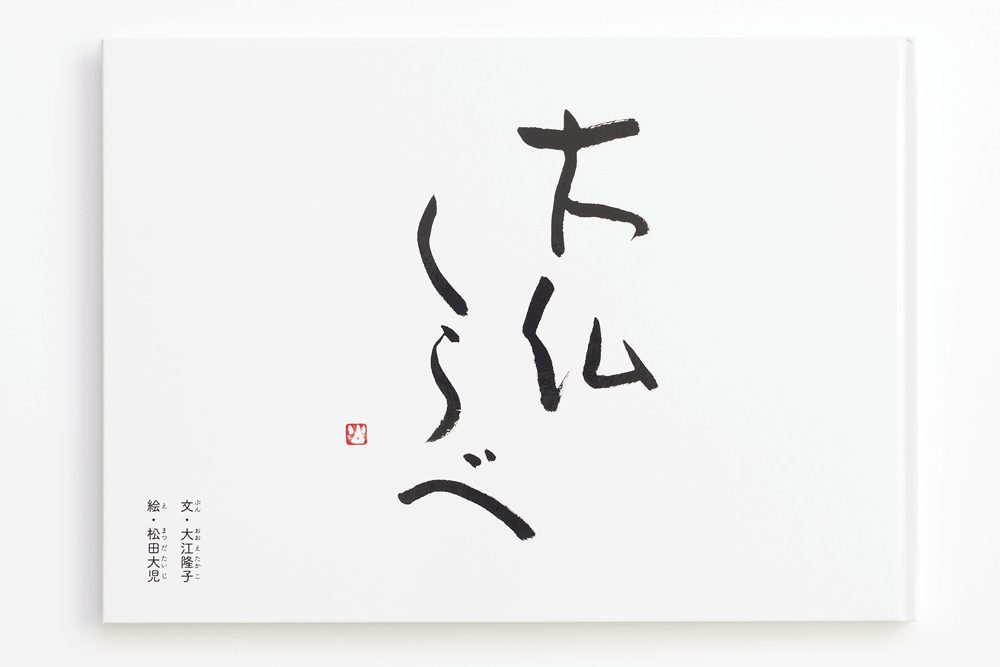

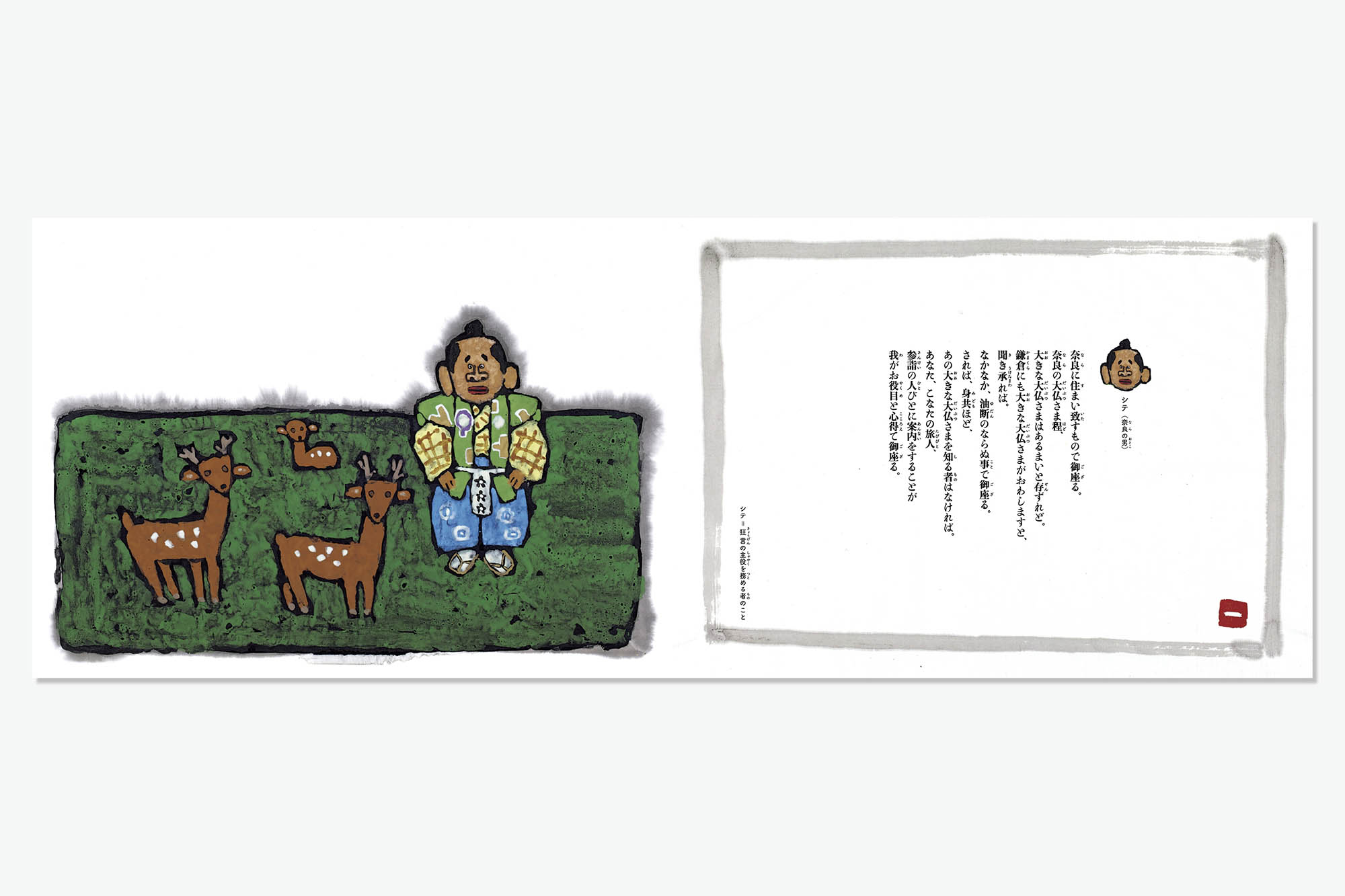

大仏くらべ

大江隆子さんが狂言の脚本として書き下ろしたストーリーを、画家 松田大児さんが絵本に仕立てました。狂言の口調で表された台詞は、築地体初号で組み上げることで、松田さんの強い描線がそのまま文字になったような、一体感が生まれたように思います。

inkstand by kakimori

店頭用ポスターを作りました。自分で調合して、自分だけの色のインクを作るサービスを、モノトーンの世界で表現しました。ロシア・アバンギャルドのような、ザラッとした仕上がりを狙って、モノトーンの部分は15線という荒い線数で仕上げています。

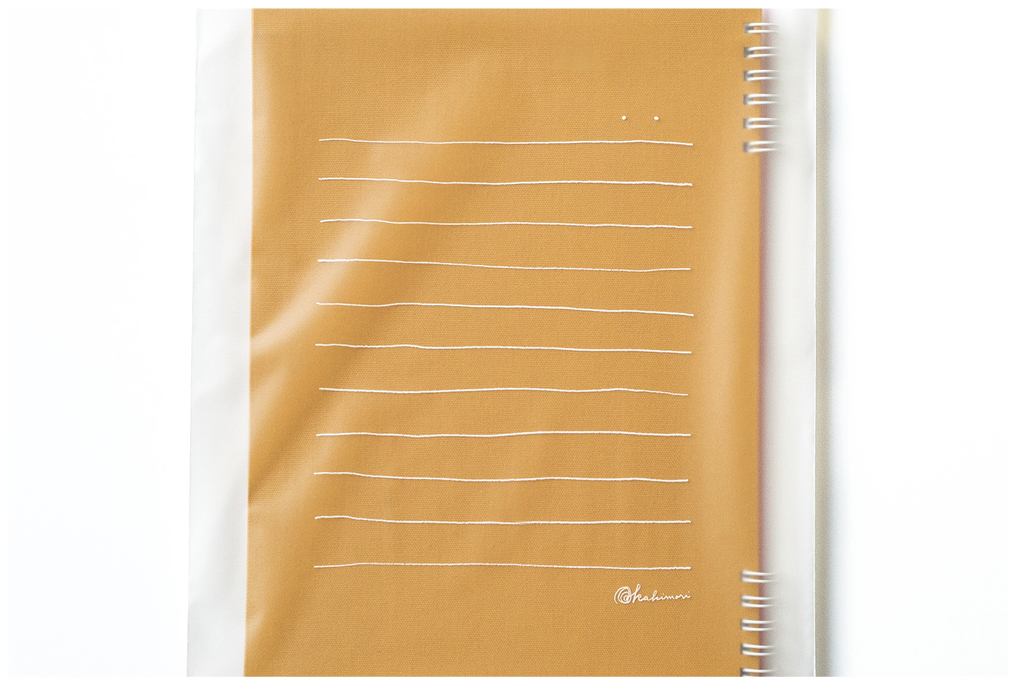

カキモリ shopper

お客様の満足度が大変高いカキモリさんですが、更に喜んで頂きたいとのことで、オリジナルのショッパーを制作しました。ノートの罫線を模したロゴを作り、紙袋とPP袋にプリントしました。

ここにメッセージを書いて、プレゼントにするという使い方もできます。

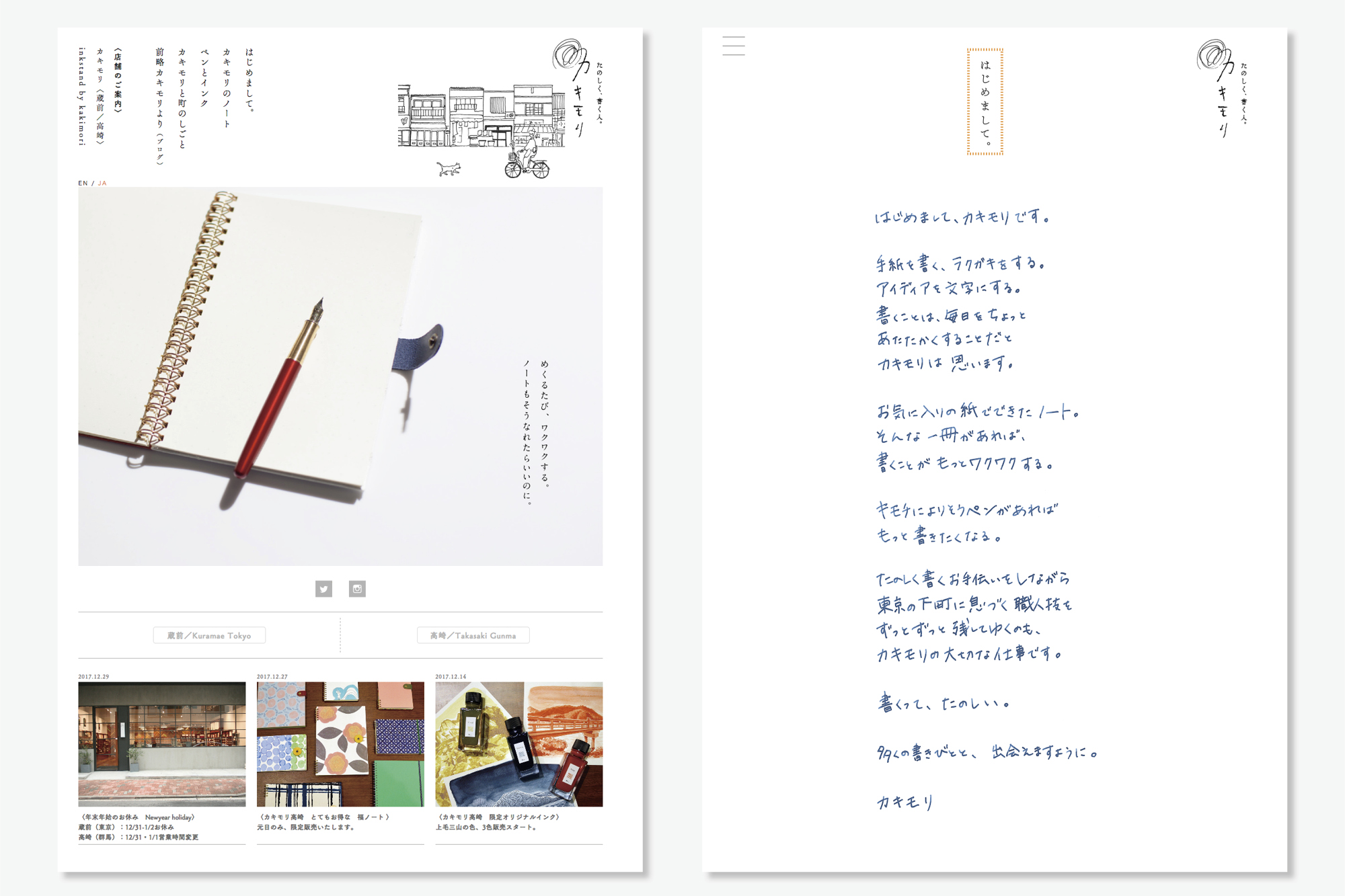

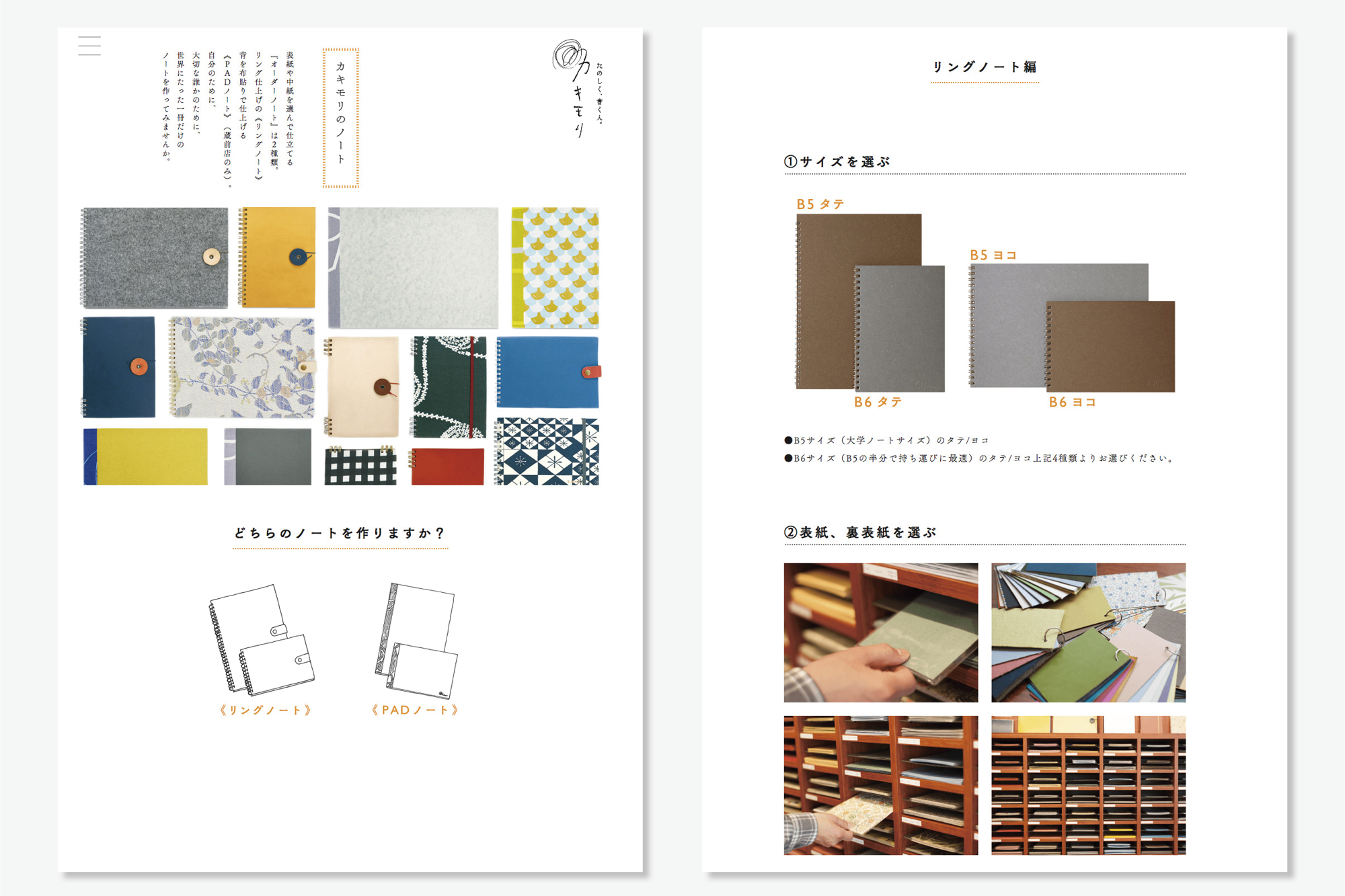

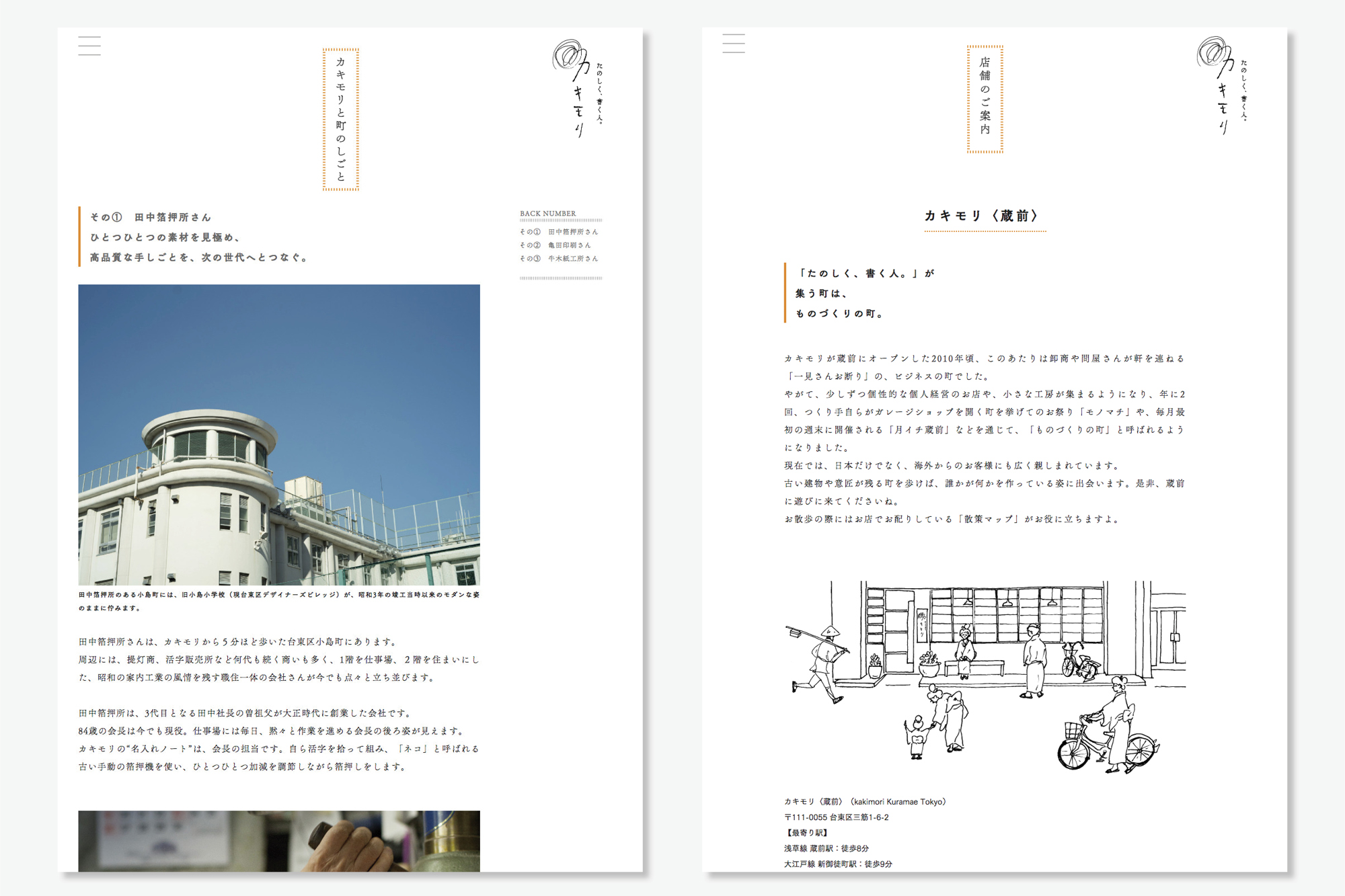

たのしく、書く人。カキモリ webサイトリニューアル

本年11月、カキモリさんの店舗がより大きくなってリニューアルしました。それに伴いwebサイトもリニューアル。少しだけ大人っぽく変化させながら、楽しく、より見やすいものを目指しました。

トップページのイメージ画像を除き、ほぼ全てのテキストにwebフォントを使用し、転送データ量を絞りながら、トーンアンドマナーを徹底する設計にしています。勿論レスポンシブ対応ですから、PCでも、スマホでも、トーンアンドマナーが継承されています。

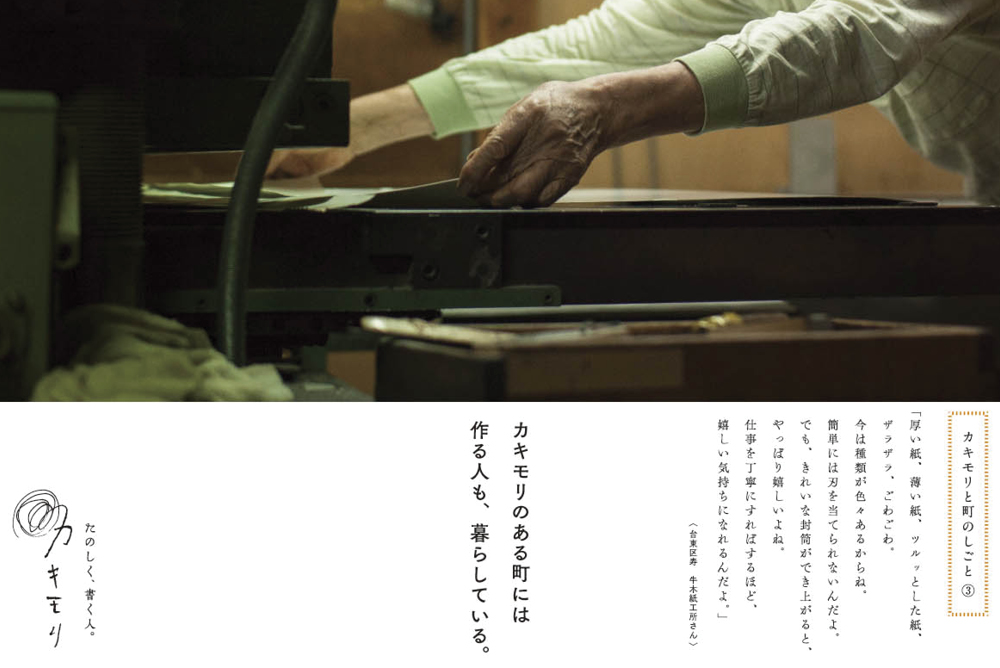

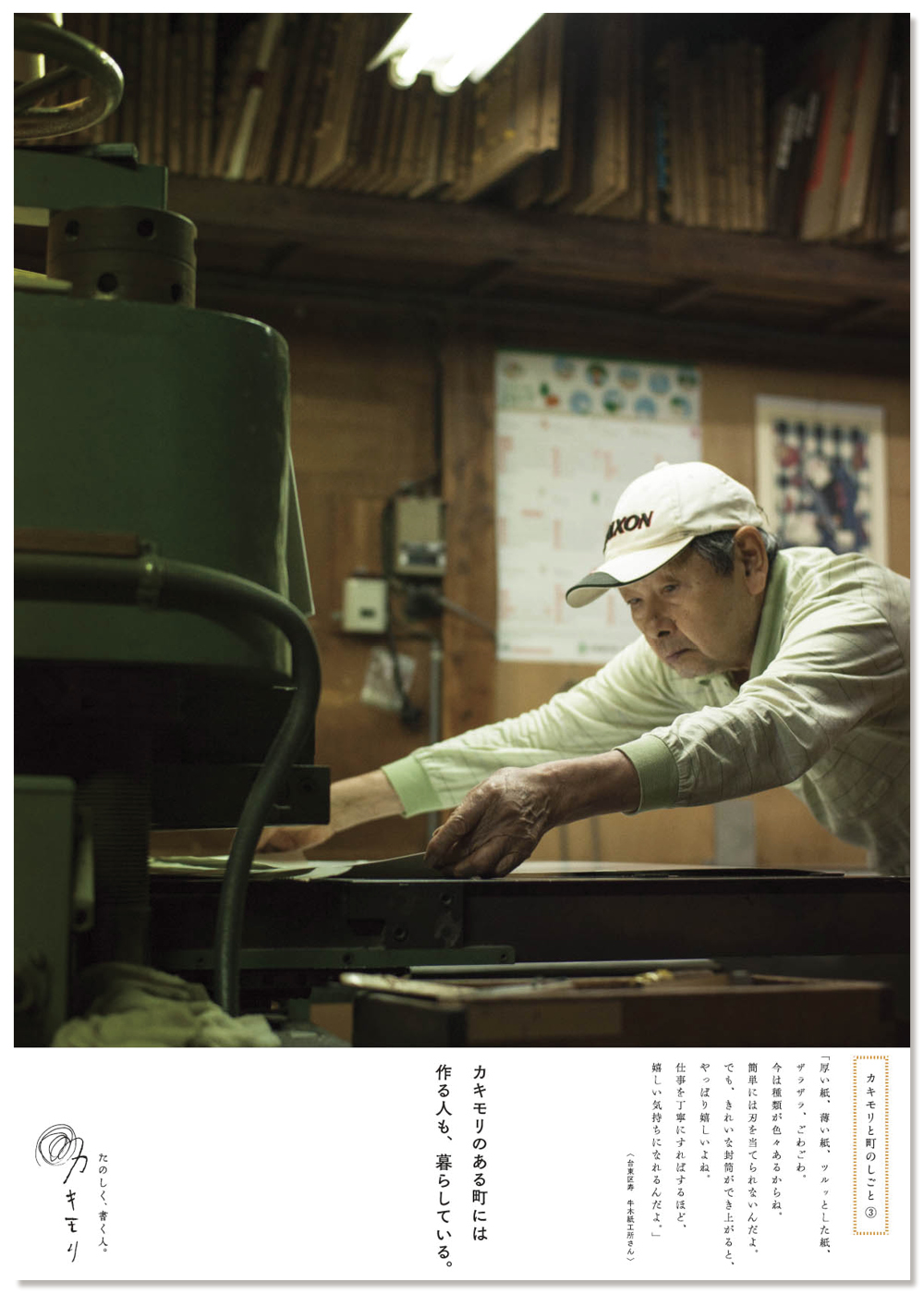

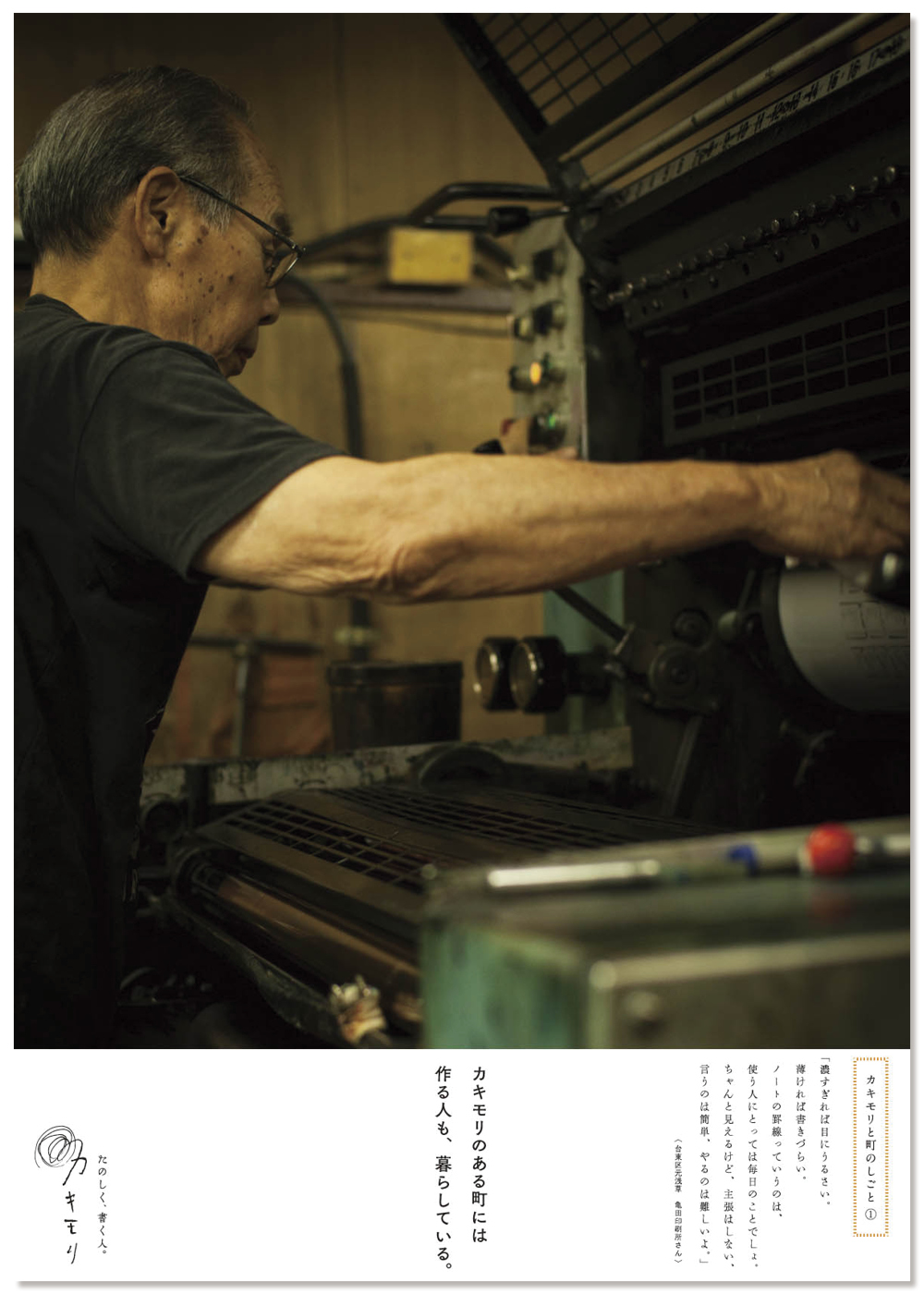

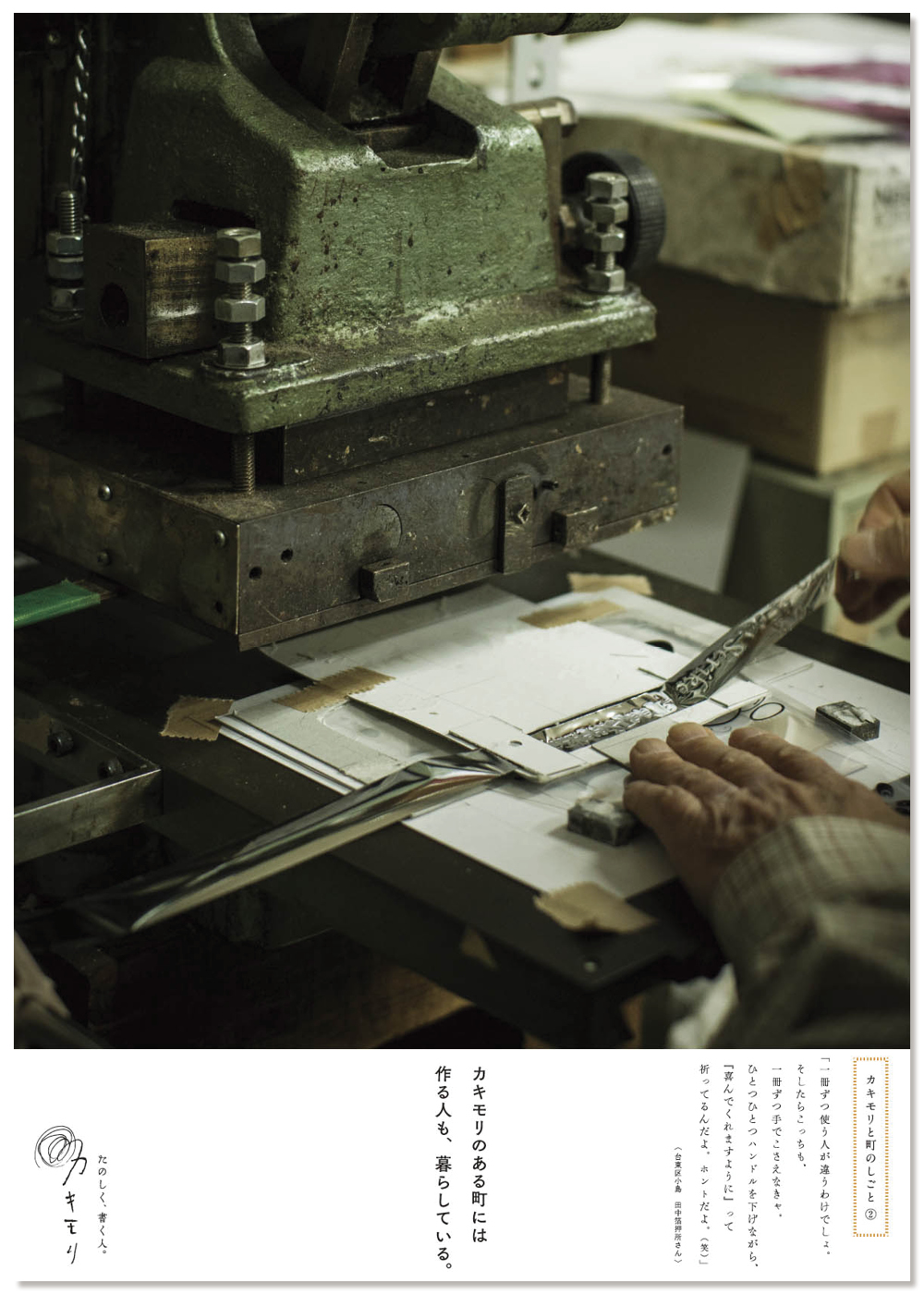

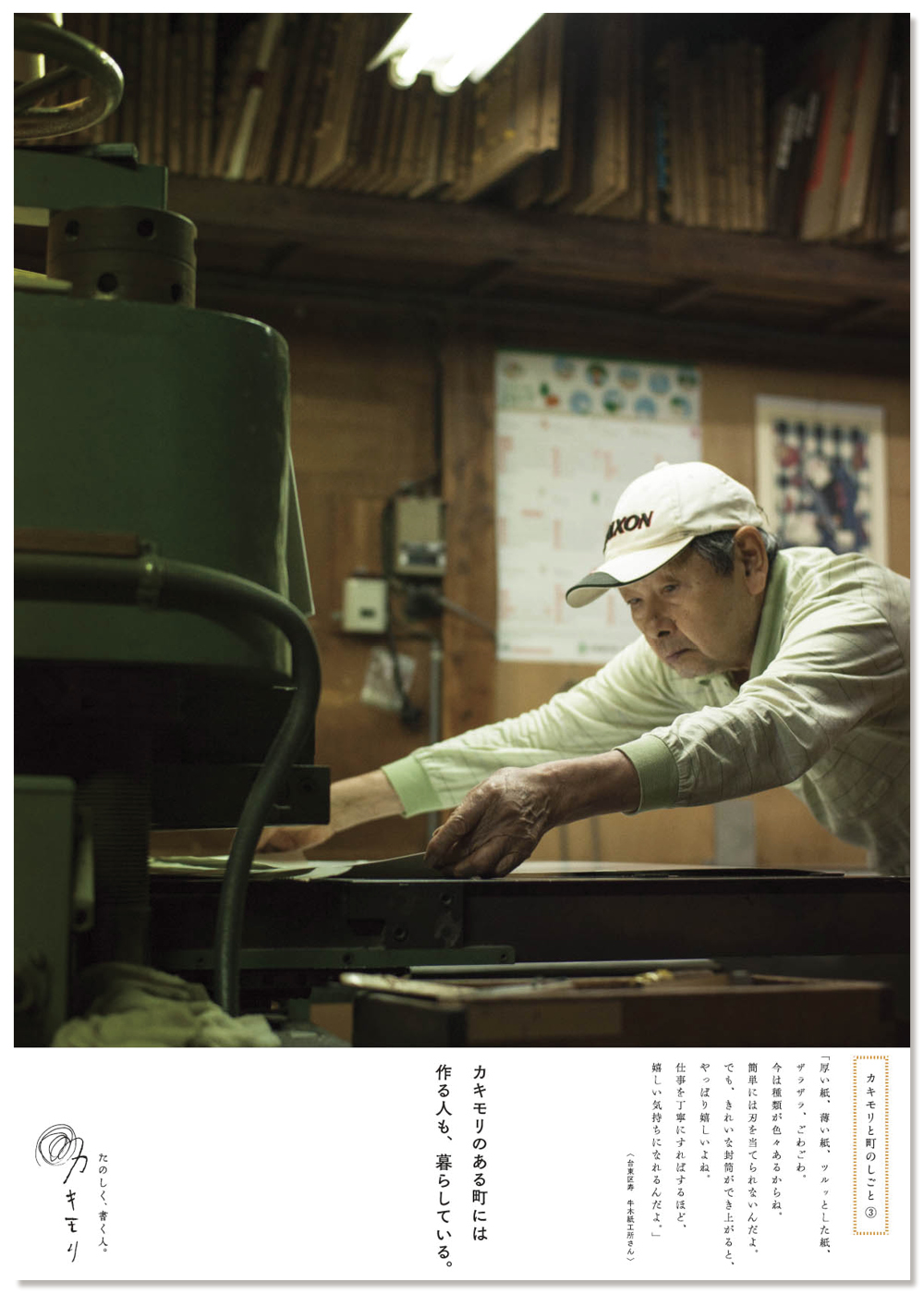

カキモリと町のしごと

上記リニューアルの際の新コンテンツを、店頭用のポスターにしました。

カキモリさんの製品を手がける、蔵前、鳥越、三筋、元浅草の職人さんの元にお邪魔をして、作業風景と、お話を収めました。この時伺ったお話は、後日web上でも見られるようになる予定です。(現在その①を公開中)

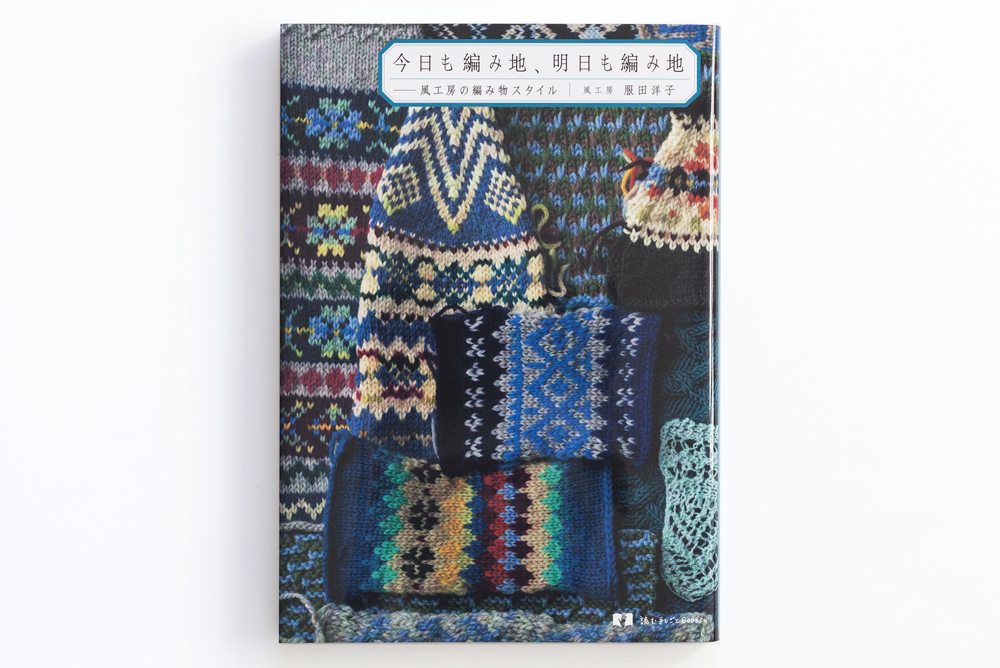

今日も編み地、明日も編み地。

1970年代から40年以上にわたり編み物の雑誌や書籍で活躍を続けてきた風工房こと、服田洋子さんが、ニットデザイナーになるまでのお話や、素敵なデザインを生み出し続ける発想の源になっているもの、こと、人にまつわるお話などをたっぷり語り下ろしたエッセイです。

美しい色で編み上げられた数々の編み地を、漆黒を背景に、松本のりこさんに撮り下ろしてもらいました。柔らかさとシャープさが共存する服田さんご本人の“感じ”を表現するために、タイトルは2つの方宋体を組み合わせて作りました。

Barrier Free Calender 2018

バリアフリーカレンダーも、もう4年目。様々な方にご意見を伺ったり、届いたアンケートなどを参考にしながら、毎年デザインの見直しをかけています。今年は祝祭日の点字表記を加え、普段点字に接することの無い方にも、点字に親しんでいただくきっかけを作りたいと、表紙の裏に「点字の読み方」という付録を付けました。

昨年も、多くの方々のお力添えで、充実した制作が出来ました。

有難うございます。

2018年の制作も始まっています。

今年はどのような出会いがあるだろうと、ワクワクしています。

本年もどうぞよろしくお願いします。

ミスター・ユニバース 關宙明

あけましておめでとうございます。

今年の作字は「春祺」。

皆さまのもとに訪れる春が、

幸せに満ちたものでありますよう。

今年もどうぞよろしくお願いします。

ミスター・ユニバース 關 宙明

カキモリと町のしごと

店頭ポスター

Photographs : 関 宙明 Hiroaki Seki

Creative Direction / Art Direction /

Design : 関 宙明 Hiroaki Seki

Client : 株式会社ほたか Hotaka co.,LTD.

トップページとコンテンツ1

オーダーノートのしくみ

たのしく、書く人。カキモリ

webサイトリニューアル2017

Copy : 伊坂真貴子 Makiko Isaka

Illustration : 溝川なつ美 Natsumi Mizokawa

Photographs : 関 宙明 Hiroaki Seki

Cording & Programming : 長谷川豊 Yuytaka Hasegawa

Creative Direction / Art Direction /

Design : 関 宙明 Hiroaki Seki

Client : 株式会社ほたか Hotaka co.,LTD.

函の表層はハタノワタル氏による特製和紙。柿渋とベンガラで彩色し、オイルで仕上げた

“草屋根”のレリーフは、一つ一つ職人の手で仕上げられたもの

本体は総蛇腹折り製本。全ページを広げると約30メートルに及ぶ

中面の画像は、便宜上見開き単位で切り出したが、実際にはすべてつながっている

写真集の裏面は、藤森先生が、2012年より“ラ コリーナ”のために描き溜めてきたスケッチ集。特装版のみの収録

経年による変化を楽しんでほしいと考え、補修用の和紙を同梱した。

◎造本仕様

・四方帙、栗材レリーフ付き

【本体】

・A3判変型(297×396)、蛇腹折り、192頁

・表紙布貼

・本文用紙:エアラス(4c/0c+2c or 4c/0c両面貼)

【別冊】

・A3判変形(260×370)ミシン中綴じ、専用ケース付き

・表紙:クラシックリネン(箔1c)

・本文用紙:b7トラネクスト(4c/4c)

藤森照信作品集 La Collina2017

Architect Design : 藤森照信 Terunobu Fujimori

Photographs : 北田英治 Eiji Kitada

Photographs(furniture) : 首藤幹夫 Mikio Syuto

Text : 清水潤 Jyun Shimizu

Translation : ピーターDピーダーセン Peter David Pedersen

Produce : 山本昌人 Masahito Yamamoto(たねや Taneya)

Creative Direction : 丹治史彦 Fumihiko Tanji(信陽堂編集室 shinyodo edit brico)

Edit : 信陽堂編集室 shinyodo edit brico

Editing cooperation : 豊永郁代 Ikuyo Toyonaga (アイシオール Iseeall)

Printing Direction : 浦有輝 Yuuki Ura(アイワード iWORD)

Printing : アイワード iWORD

Bookbinding : 篠原紙工 Shinohara

Washi(handmade paper) : ハタノワタル Wataru Hatano

Book case : ロイヤル紙工 Royal-Shiko.,Ltd.

Art Direction / Design : 関宙明 Hiroaki Seki

Publisher : たねやグループ Taneya Group