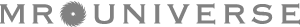

La Collina vol.10 表紙

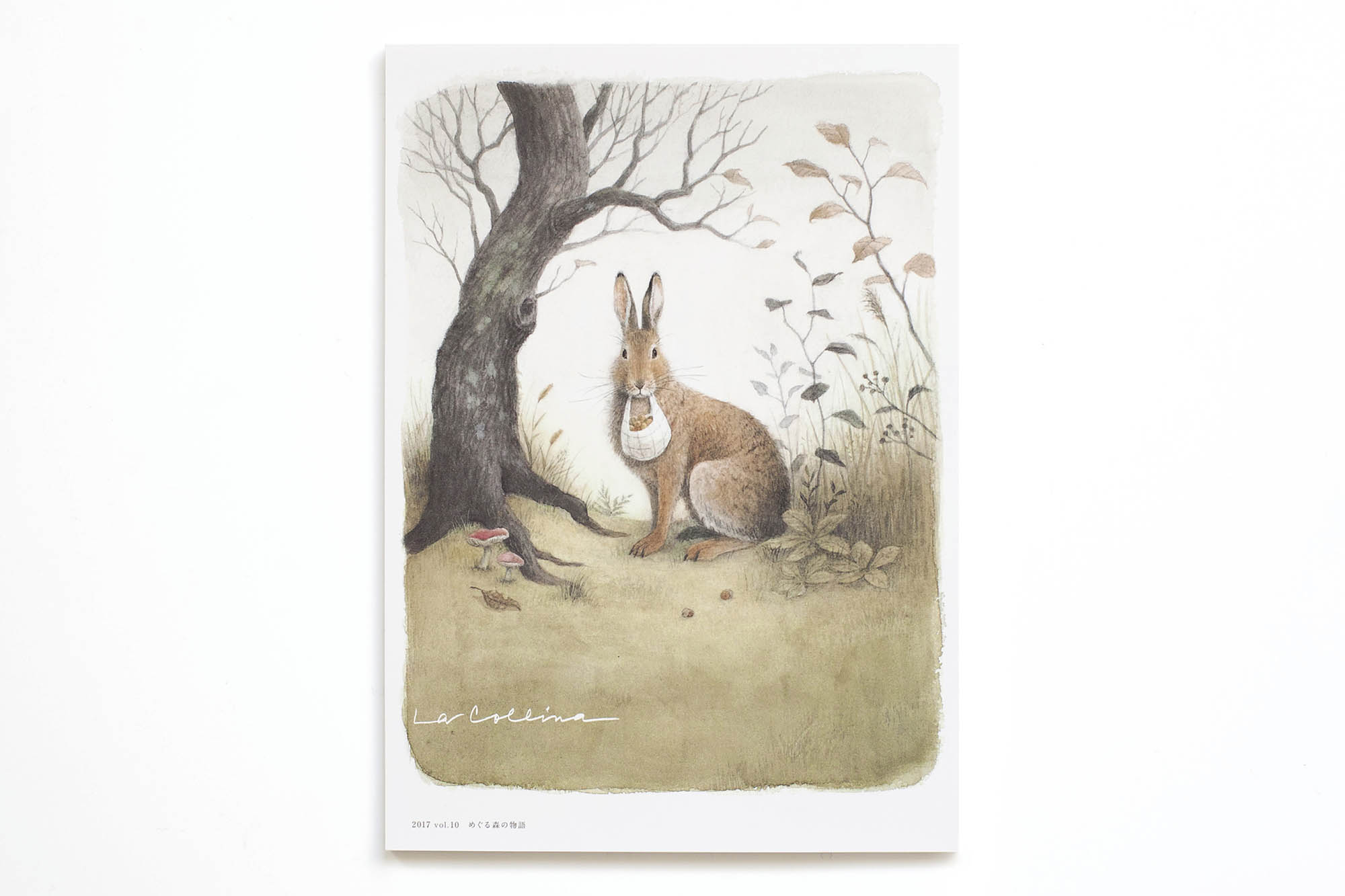

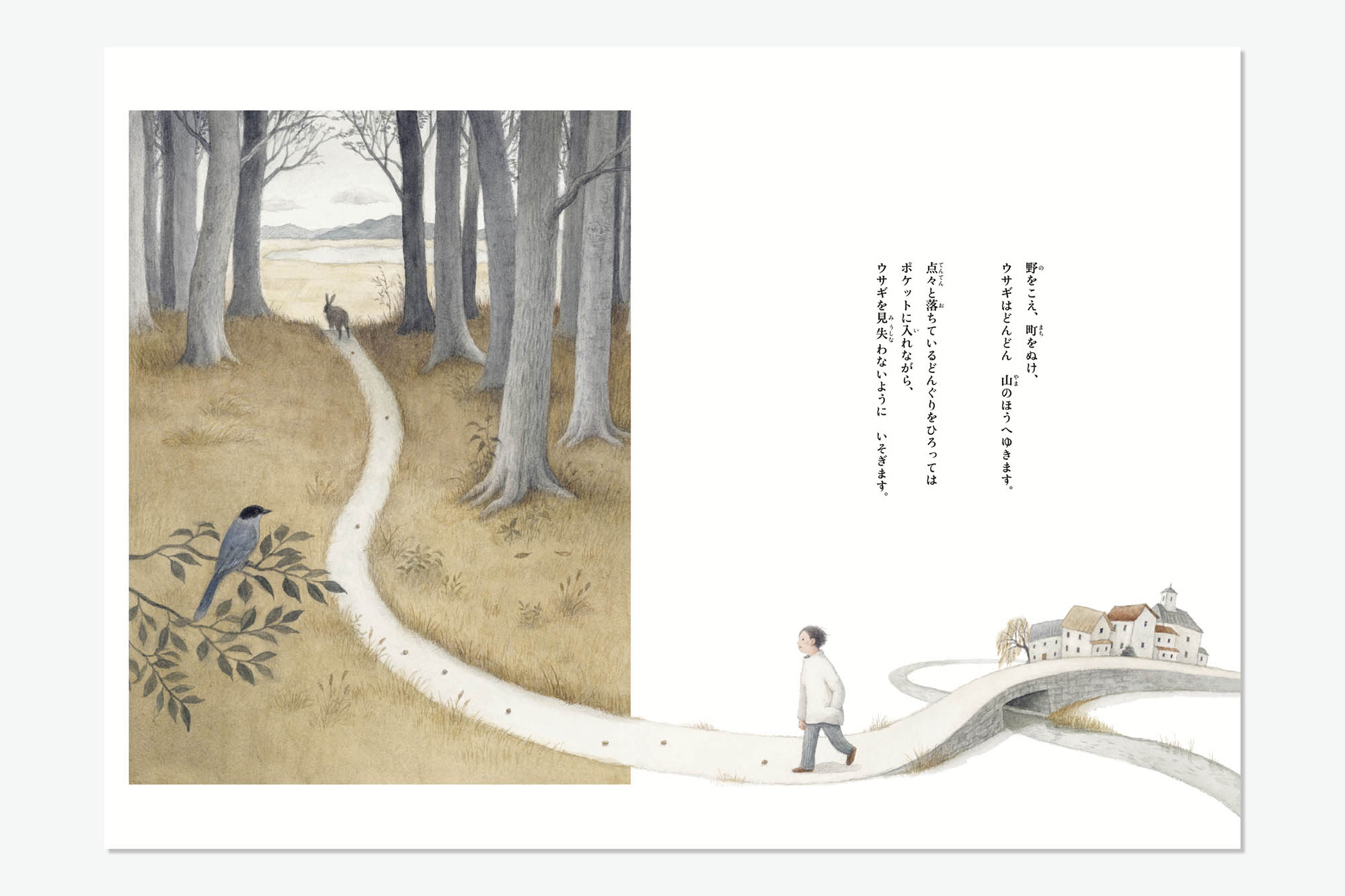

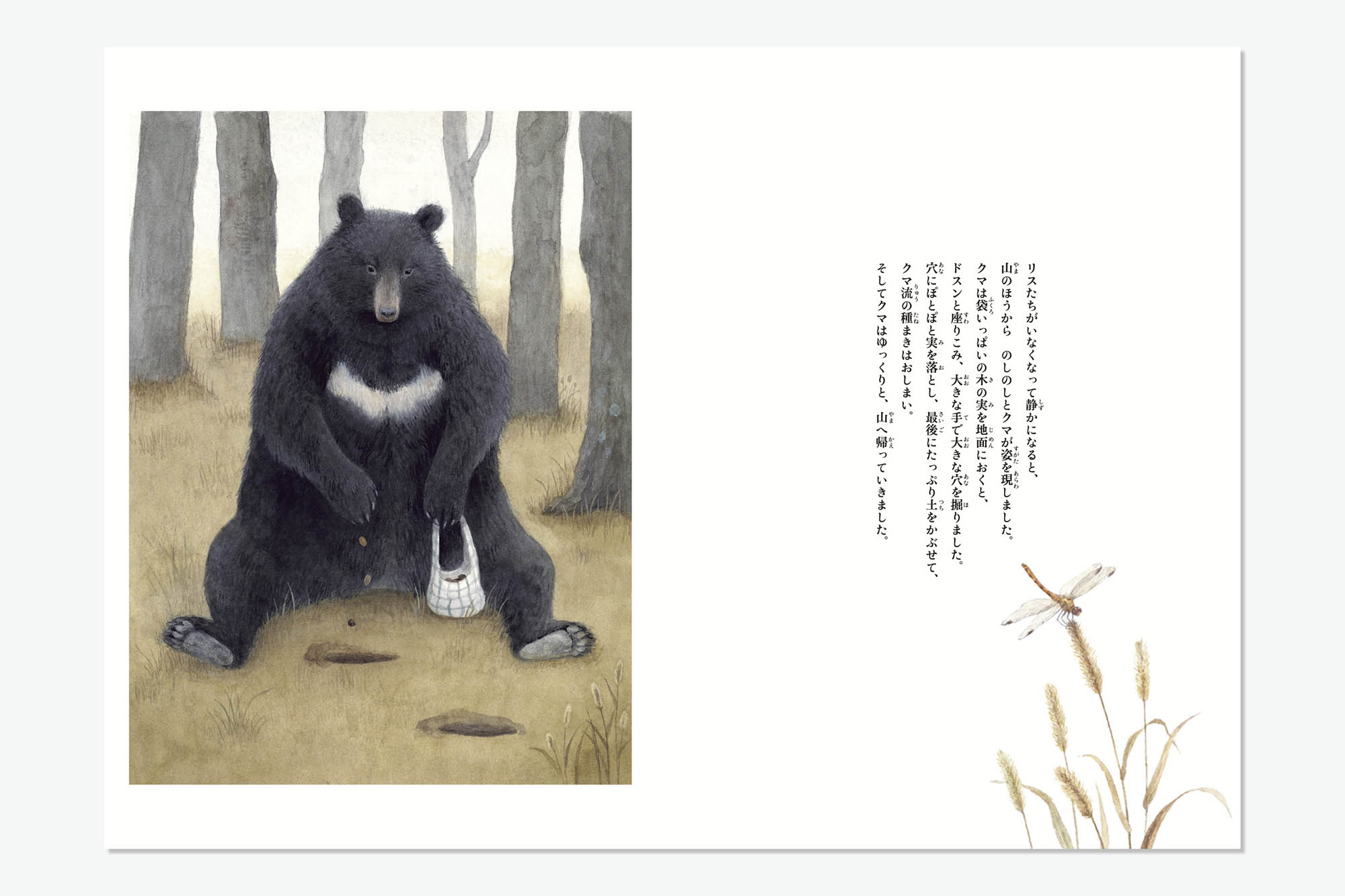

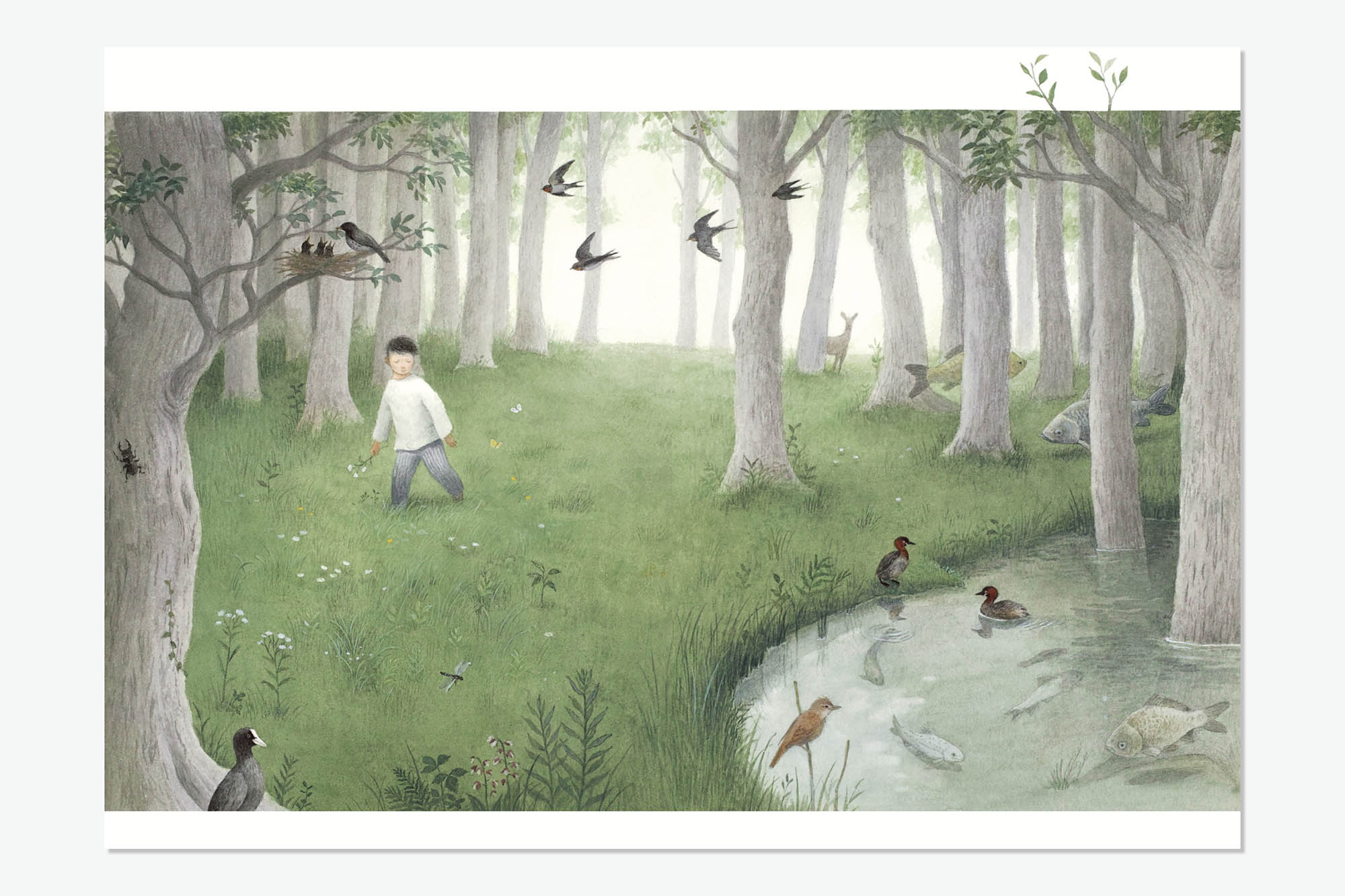

La Collina vol.10 めぐる森の物語

たねやグループPR誌

Story and Pictures : いまいあやの Ayano Imai(めぐる森の物語)

Ilustration : 阿部伸二 Shinji Abe

Photograph (advertising):大沼ショージ Shoji Onuma

styling (advertising) : 四分一亜紀 Aki Shibuichi

Creative Direction : 丹治史彦 Fumihiko Tanji(信陽堂編集室 shinyodo edit brico)

Edit : 丹治史彦 Fumihiko Tanji / 井上美佳 Mika Inoue(信陽堂編集室 shinyodo edit brico)

Printing Direction : 浦有輝 Yuuki Ura(アイワード iWORD)

Printed and bound : アイワード iWORD

Art Direction and Design : 関宙明 Hiroaki Seki

CLIENT : たねやグループ Taneya Group

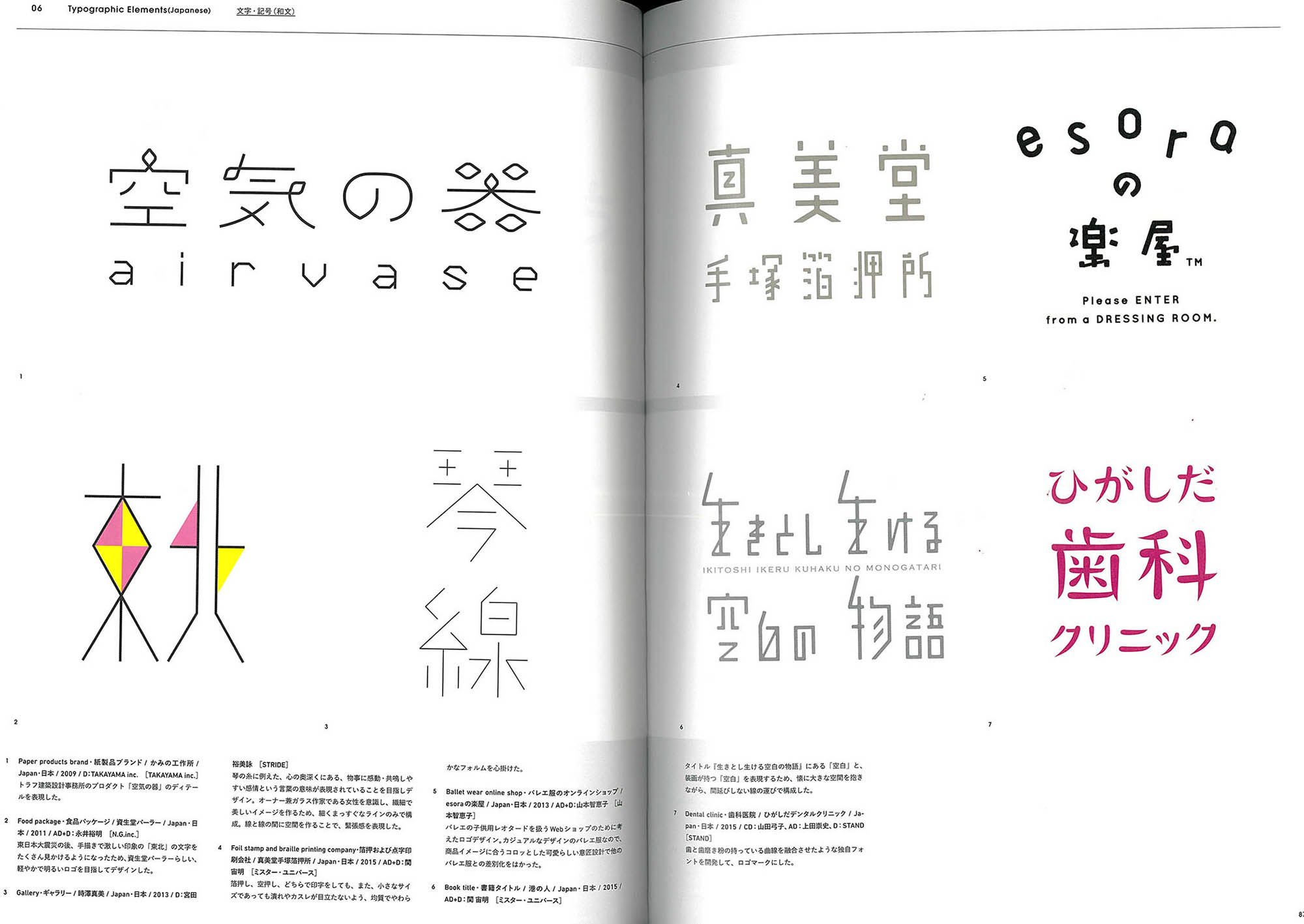

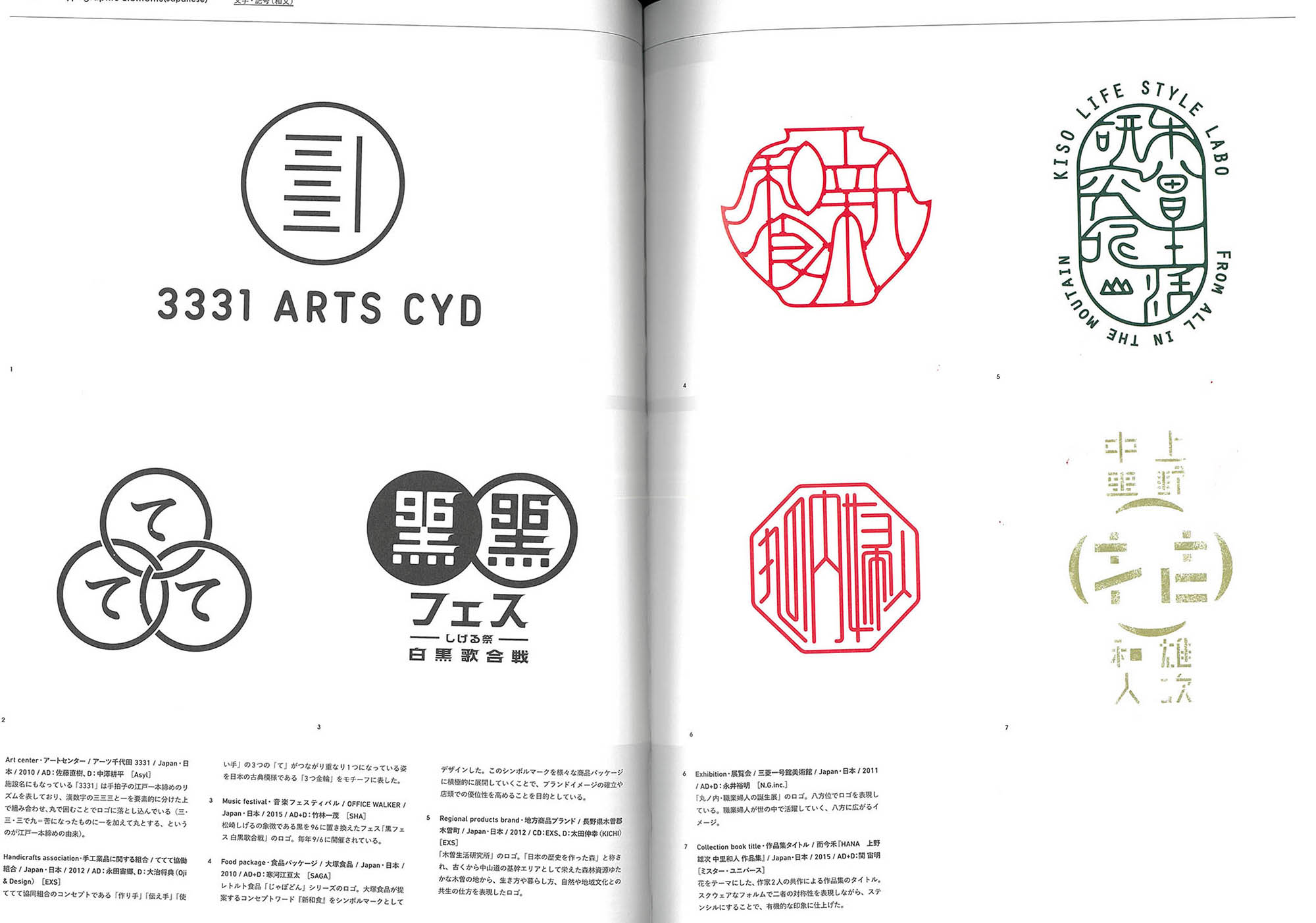

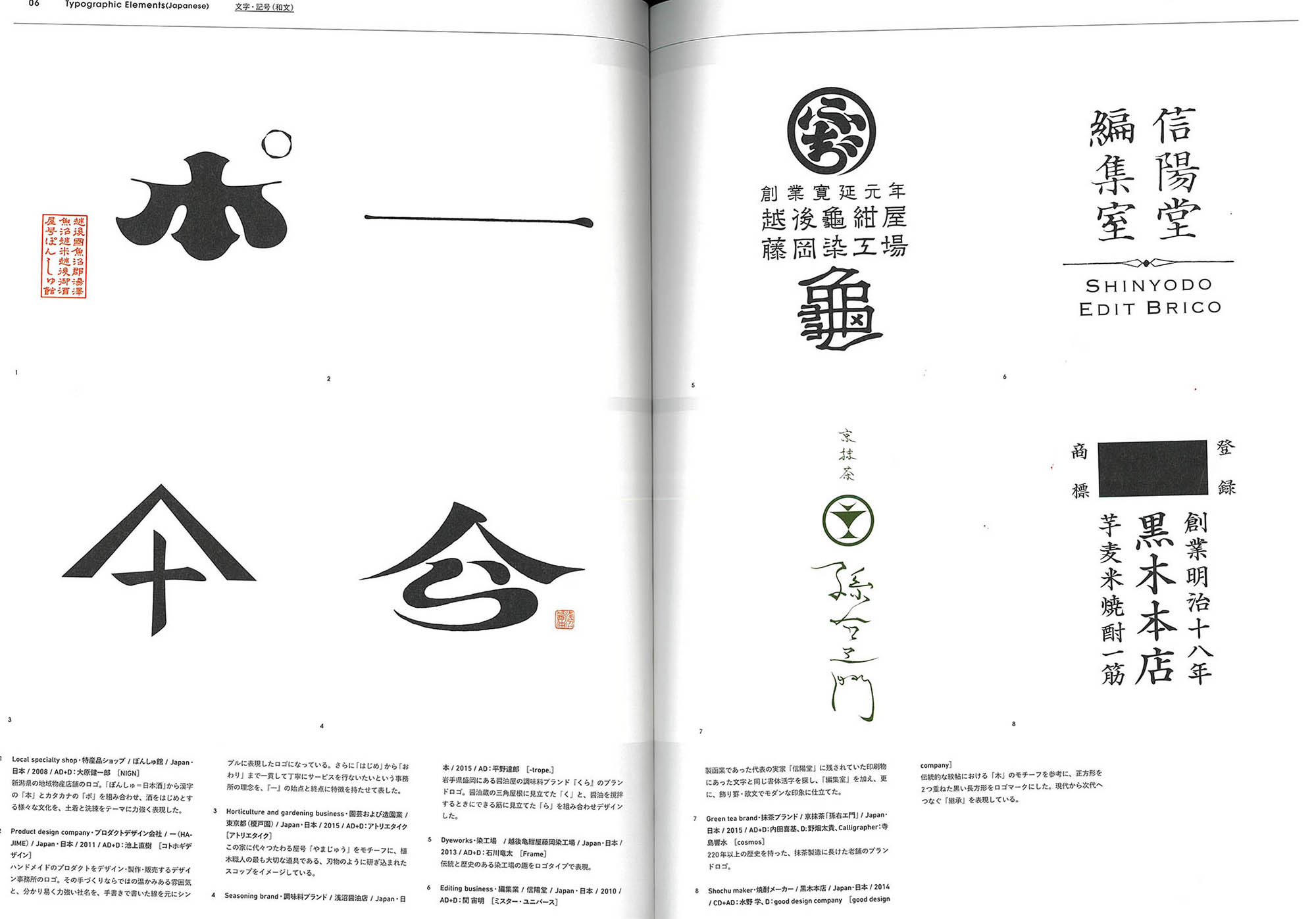

Brilliant Logo モチーフで見るロゴデザインコレクション

2017年 NNN新社刊

過去のメディア掲載

これは、2009年に制作した、B6判16ページのSyuRoさんのコンセプトブックの印刷に使用した亜鉛凸版です。

四六4裁判(B3相当)に面付けをし、片面フルカラー、片面活版印刷で、中綴じにすると、右ページは文字、左ページは写真という見開きの冊子が出来上がります。

本当は活字組版で作りたかったのですが、コストと時間の関係もあり、叶いませんでした。とはいえ、B3サイズという大きなサイズでの製版、しかも亜鉛板でとなると技術的な難易度は飛躍的にあがり、引き受けてくださる製版所さんを探すのも大変な苦労をしました。

様々なつてを辿って、行き着いたのは太陽堂写真製版さんでした。お電話をして、実際に伺い、何度か打ち合わせを重ね、出来上がりのご連絡を受けて渡されたのが、この版です。

見事でしょう。キリッと土手が立ち上がったこの版は、強度的にはやや不安があるものの、この時代に、大きなサイズでこのようなシャープな版が出来上がることに、強い衝撃を受けたことを覚えています。

「一体どのようにして?」失礼な質問だったかもしれないなと思いつつ、聞かずにはおれませんでした。その答えは「丁度雨が降ったんだよ」とのこと。あめ?

製版の際には薬品の温度を一定に保っておく必要があり、天気だと陽の加減で生ずる気温や湿度変化が、少なからず薬品の温度に影響を与えるそうで、大きなサイズだと、温度のムラができやすくなるため、どうしても、一様に腐食させるのは大変困難だとか。

「いちばんいいのは、梅雨。何日も雨が続くときに、いいハンコができますよ」と教えてくださいました。

この亜鉛板を、小社でいちばんお世話になっている台東区の活版印刷の大伸さんに持ち込み、見ていただいた所、「見事だねぇ〜」と、驚かれていました。ただ、土手が少ないことで印刷中に欠けたりしないか、心配されていましたが、最終的には見事な冊子に仕上げてくださいました。

亜鉛板はこれだけ大きいと、印刷機から取り外す際に少し歪むので残念ながら再利用はできませんが、またいつか、こうしたハンコで冊子を作れたらなぁと時々思い出します。

冊子は、もう手に入れることはできませんが、小社のwebサイト“works”にて見ることができます。他にも大伸さん印刷によるショップカードやDMなどもあります。よろしかったら御覧ください。

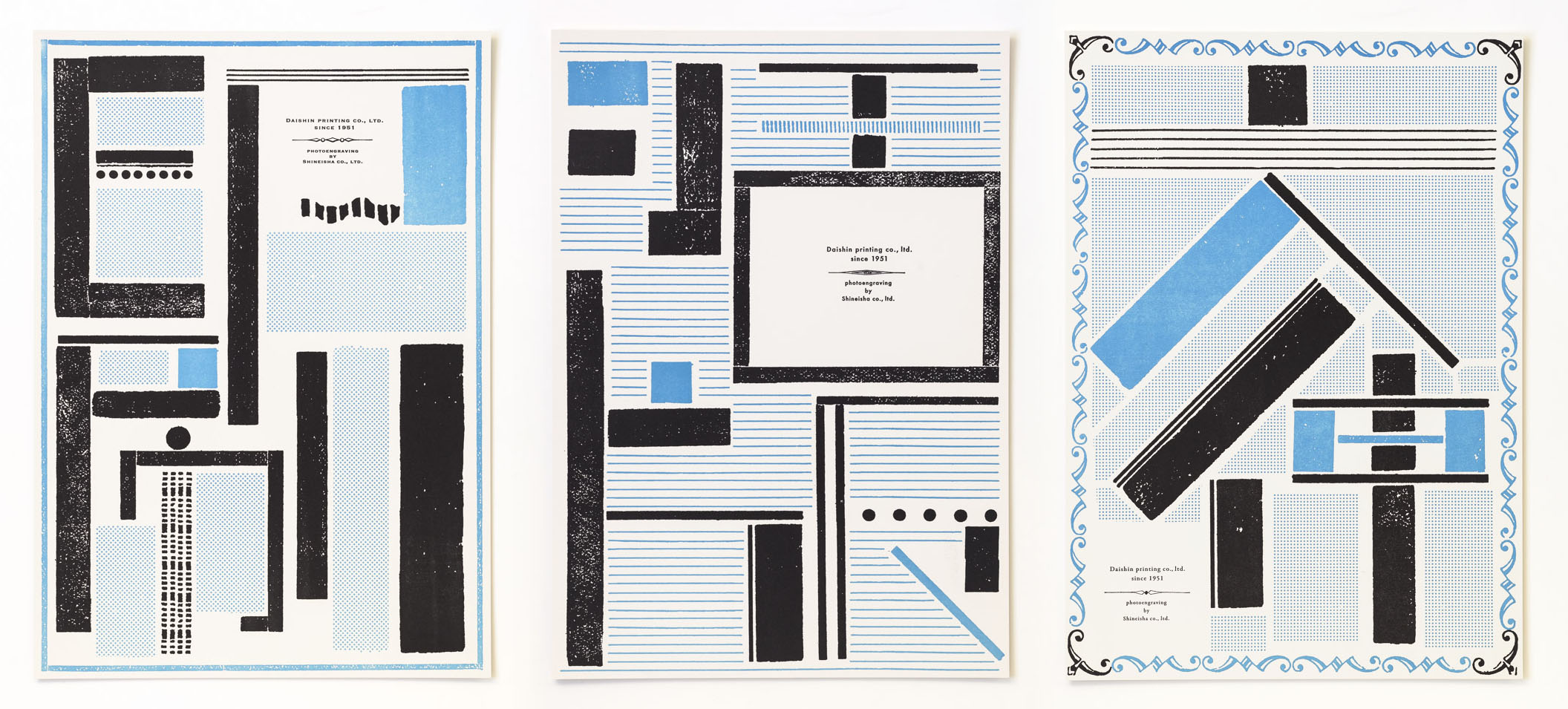

さて、続いてこちらはB3サイズのポスター。大伸活版印刷さんと2010年に制作したものです。

大伸さんにはB-threeという四六4裁判の印刷機があり、(前述の冊子もこちらを使ったもの)何か作りたいなぁと思い、当時“朗文堂”さん主催のイベントに出展することをきっかけに、同じイベントに出展する予定の大伸さんと、真映社さんにご相談を持ちかけて、半ば強引に(!)実現したものです。

このときは樹脂凸版でしたが、真映社さんの大判ハンコも見事なものでした。

しかし、印刷では力強い表現にするために多用した大きなベタ面と、分厚くてラフな紙肌がネックとなって、なかなかムラがとれず、大伸さん先代のお父様も、印刷機を前にやや苦しそうな表情をされていました。一枚ずつ紙を通しては、ムラを見て、調整。を繰り返し、連続してうまくいくことがあれば、まったくうまくいかないこともありの連続。一日かけて1色刷り、乾燥させ、翌日次の色をのせ(そこでもやはりヤレ(失敗)は発生します)、ようやく完成したのがこの3枚組です。

そんなことを思い出していたら、うずうずと何か作りたくなってきました。その時は、大伸さん、またよろしくお願いします!

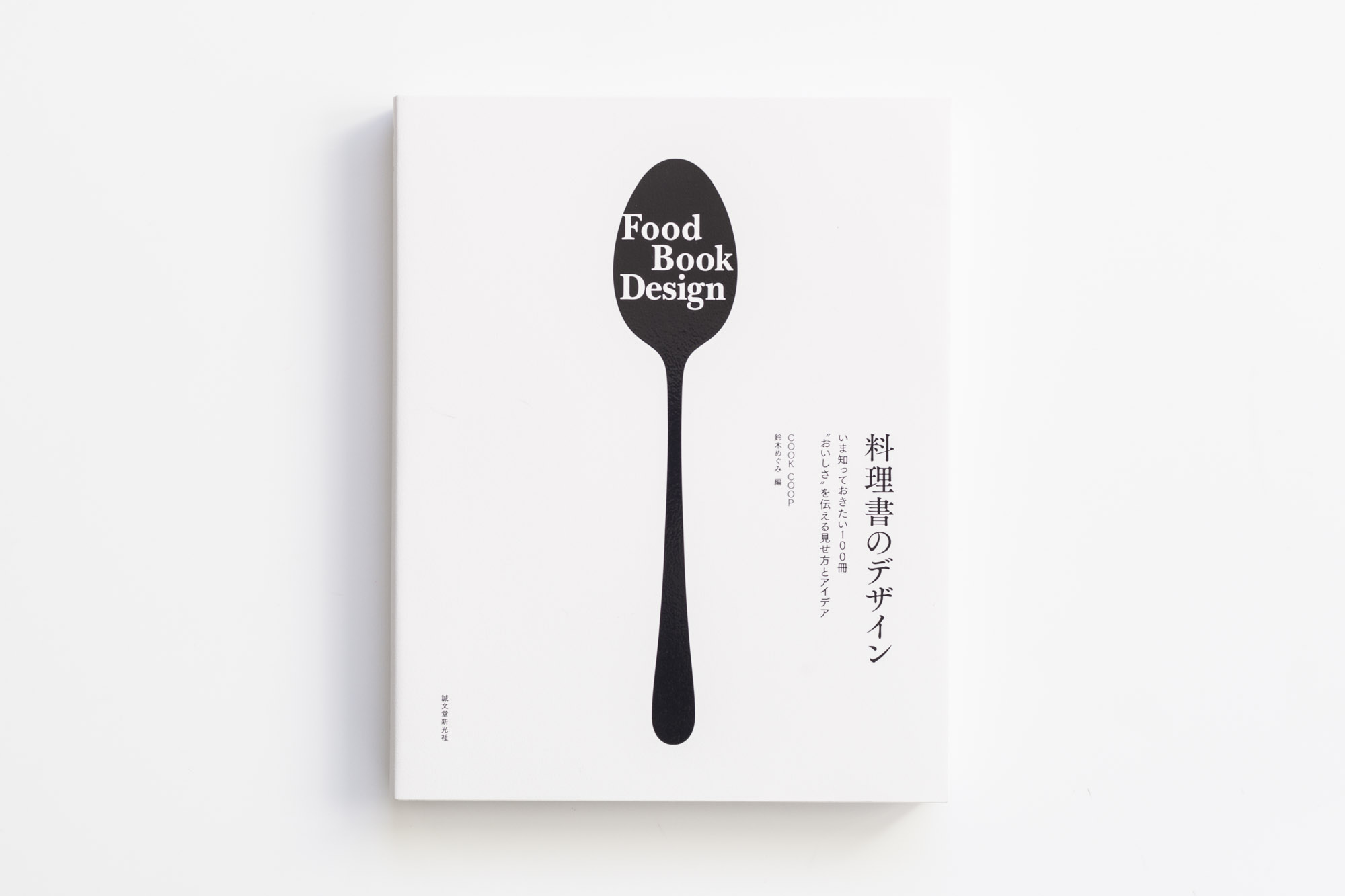

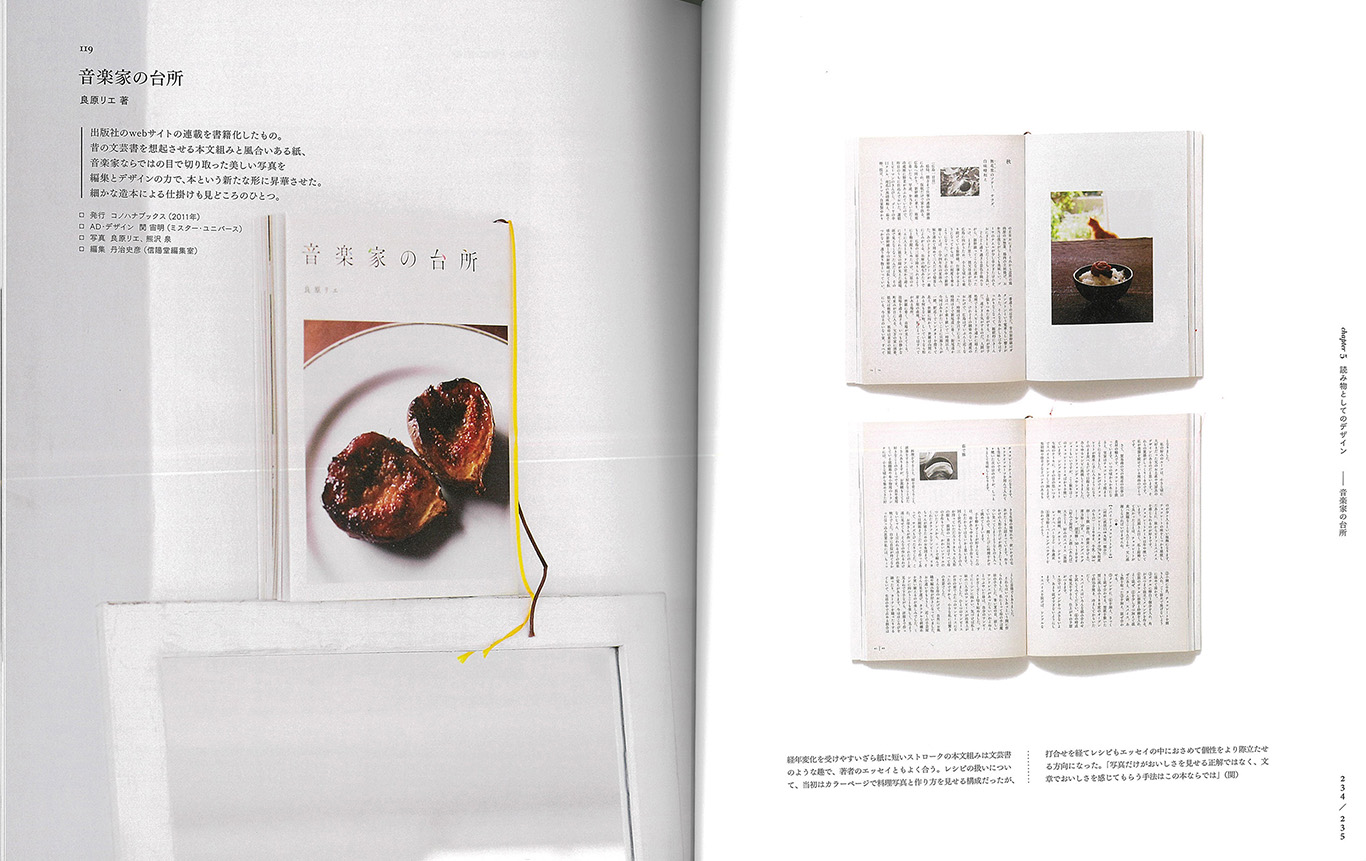

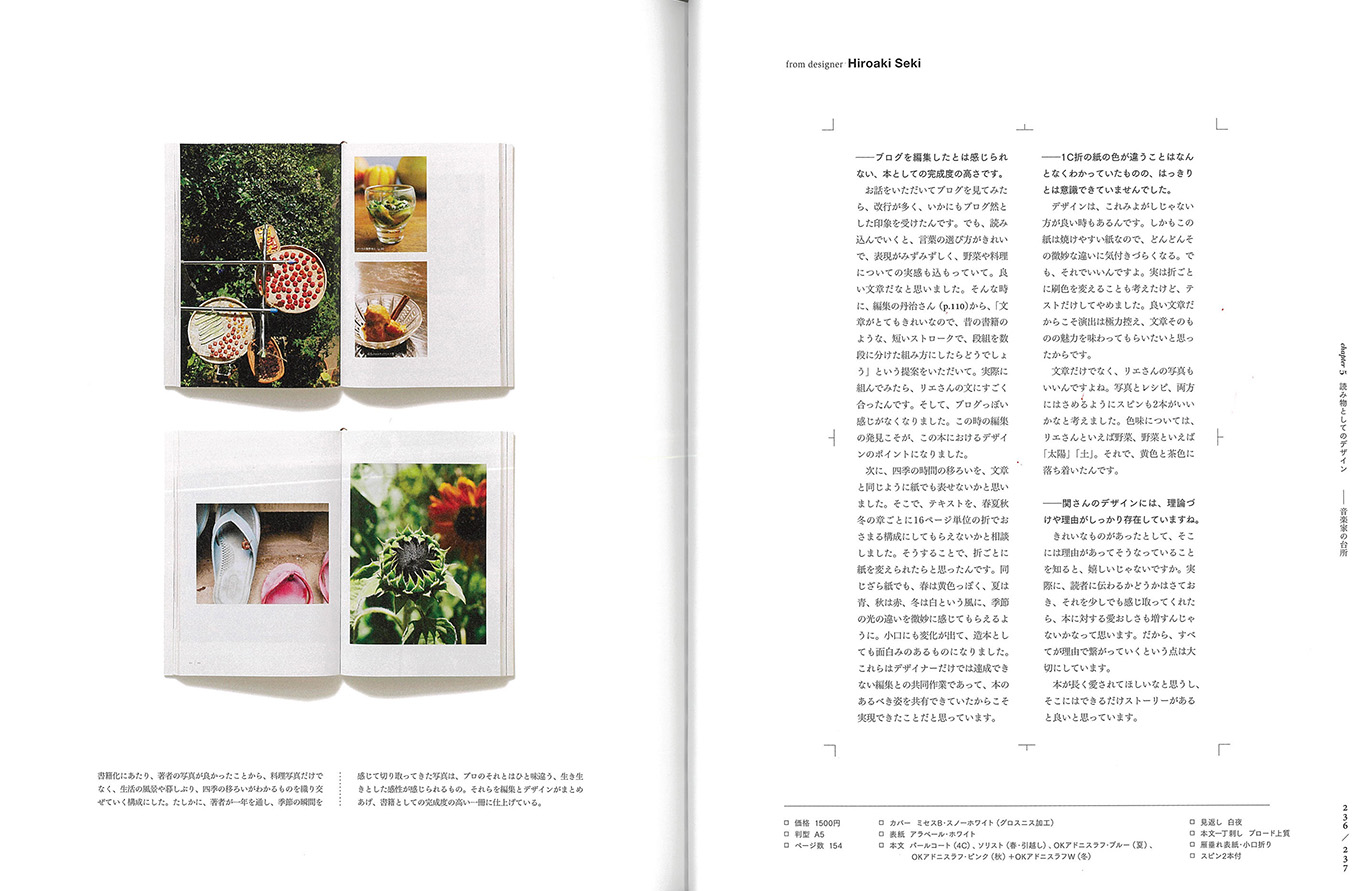

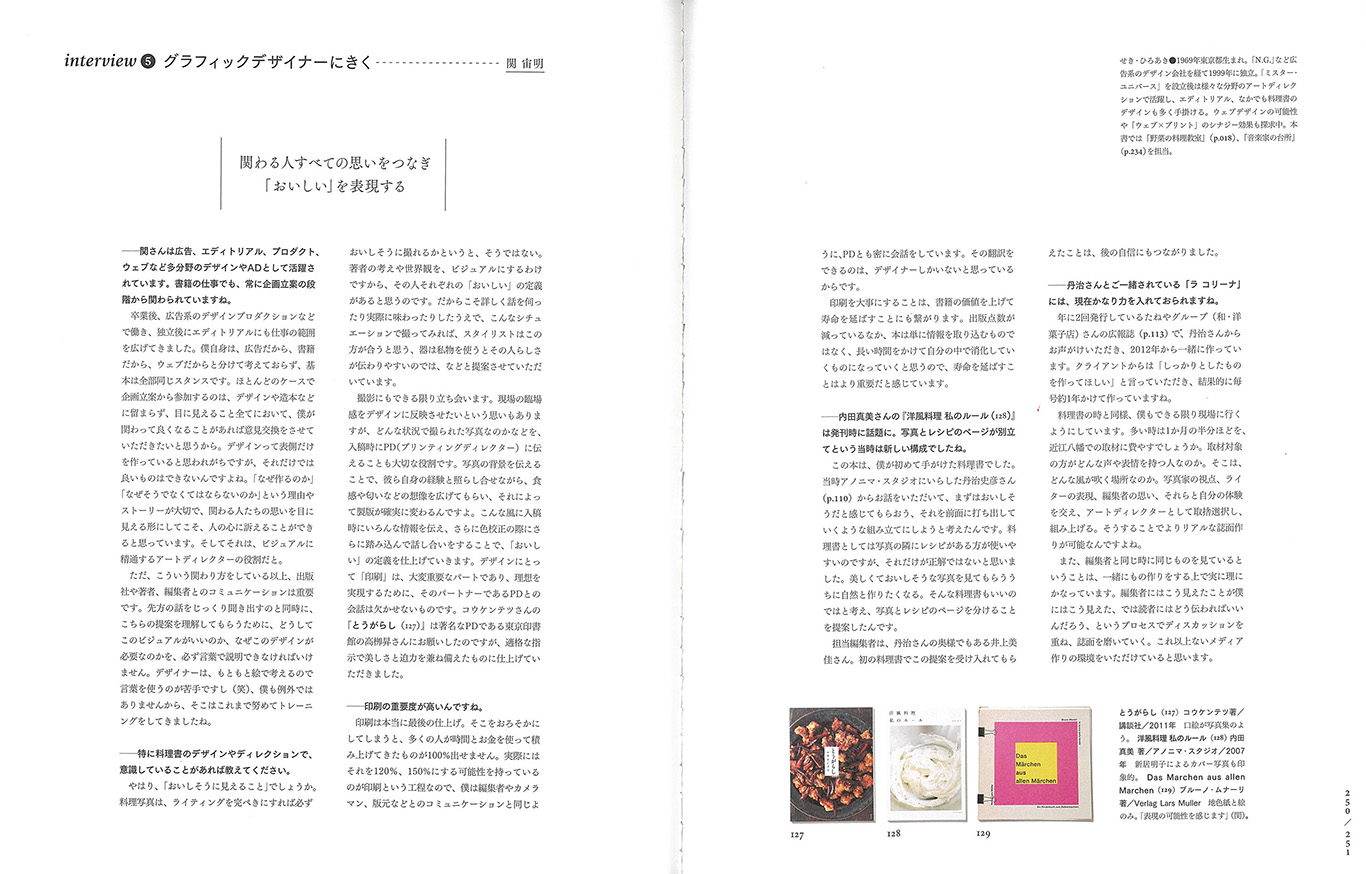

誠文堂新光社刊『料理書のデザイン』にてご紹介いただきました。

実用書である料理本ですが、多くの書店さんで大きなスペースを占めるようになるほど、いまやその数は多いようです。

書店に並ぶ数多の料理本を、“デザイン”という切り口から、企画や制作背景にまで踏み込み、アートディレクターだけでなく、編集者さん、ライターさんへのインタビューを交えて紹介しています。

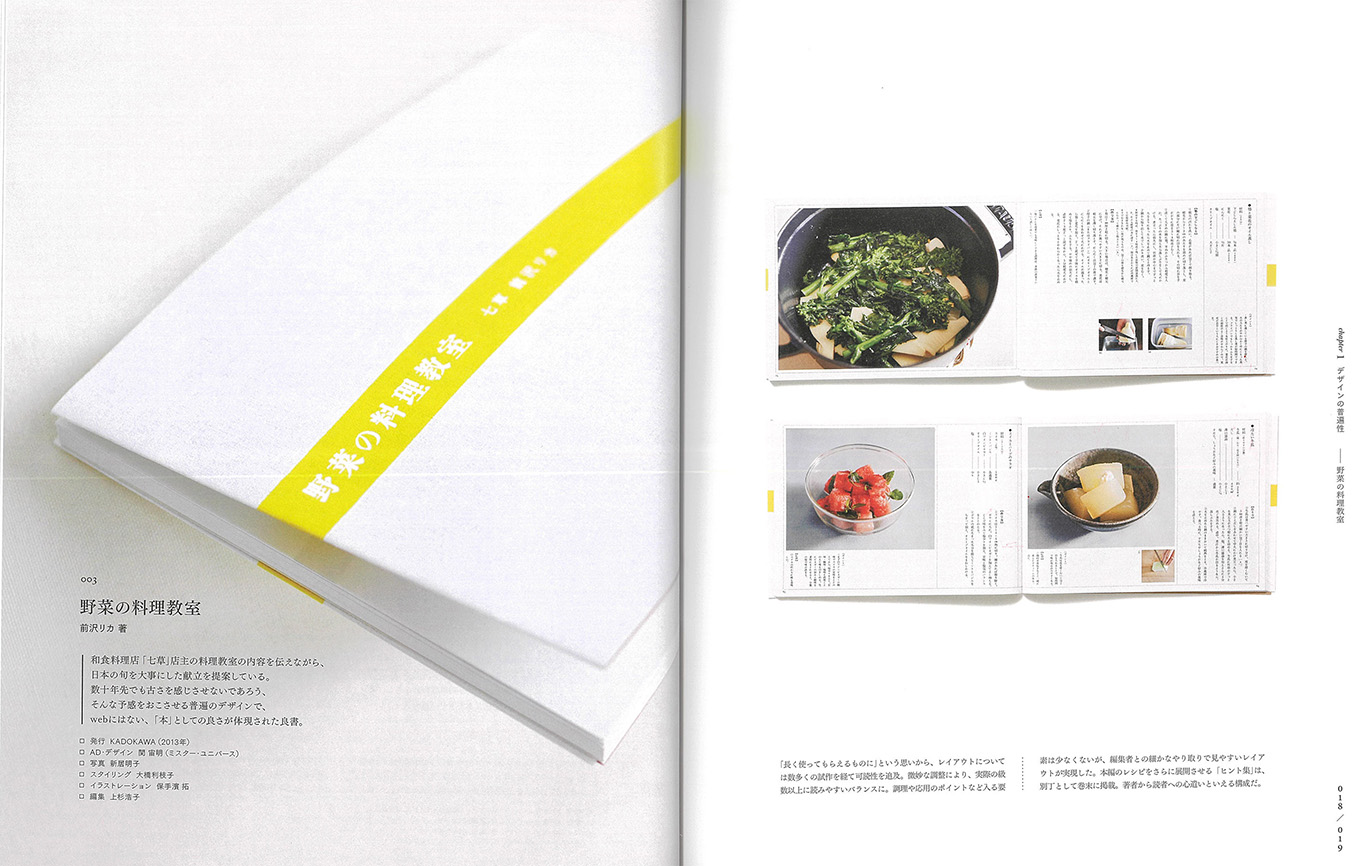

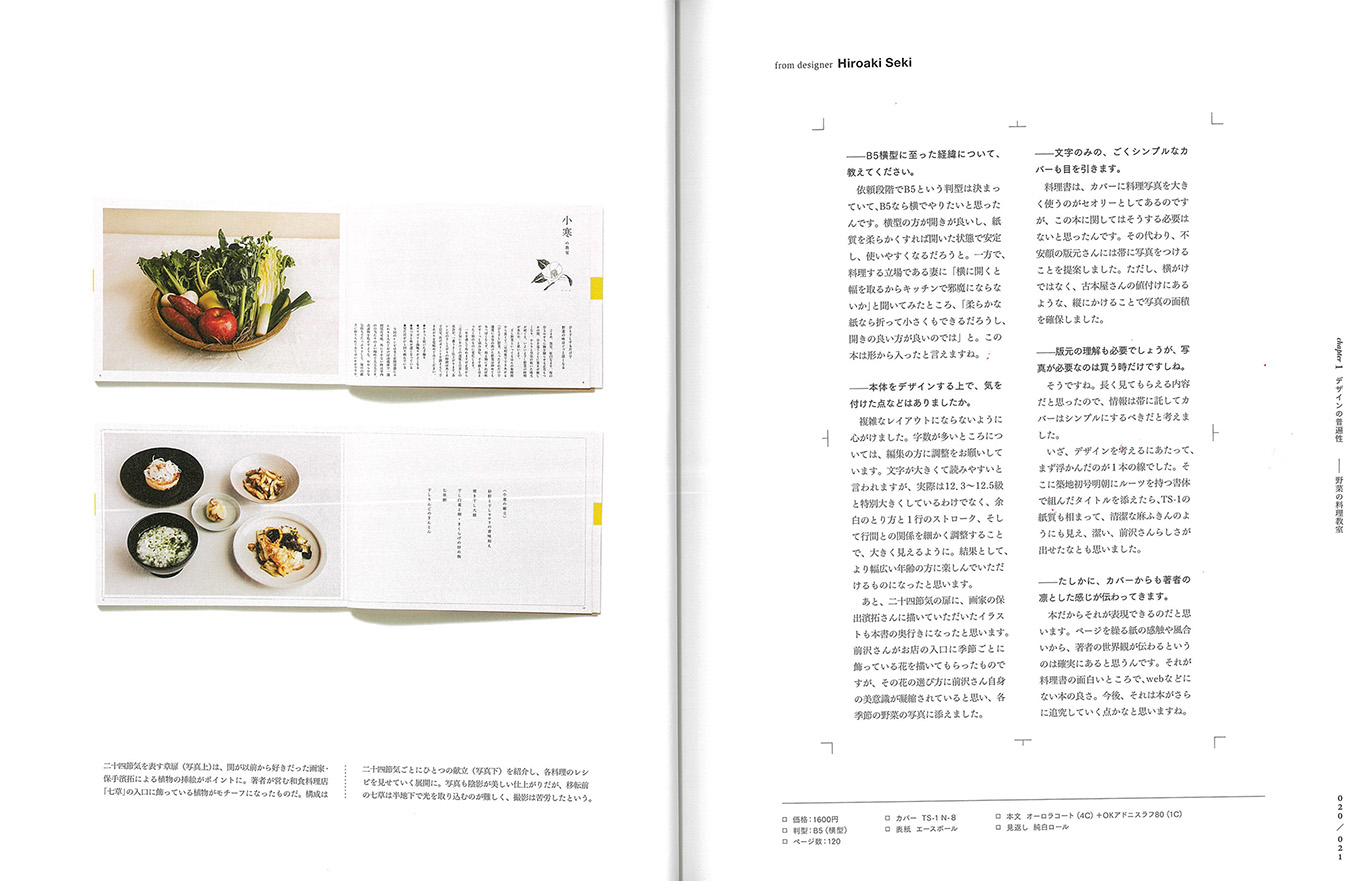

小社が手がけた本からは、『野菜の料理教室』(前沢リカ 著/KADOKAWA/2013年)、『音楽家の台所』(良原リエ 著/コノハナブックス/2011年)、『とうがらし』(コウケンテツ 著/講談社/2010年)、『洋風料理 私のルール』(内田真美 著/アノニマ・スタジオ/2008年)を、関へのインタビューも交え、10ページにわたってご紹介してくださいました。

他には、アートディレクターでは若山嘉代子さん(レスパース)、有山達也さん(アリヤマデザインストア)、編集者さんでは、丹治文彦さん(信陽堂)と、武富葉子さんのインタビューが掲載されています。

書籍のセレクションは「COOK COOP」の鈴木めぐみさん。

B5判256ページというボリュームで優れたデザインのものを厳選し、体系的に網羅した、これまでにに例をみないもので、資料的な価値も高いものです。

そのこだわりは、さすがデザイン書籍の界の老舗、誠文堂新光社さんならではといえるものでしょう。

是非、一度御覧ください。

『料理書のデザイン』

鈴木めぐみ著 誠文堂新光社刊

過去のメディア掲載

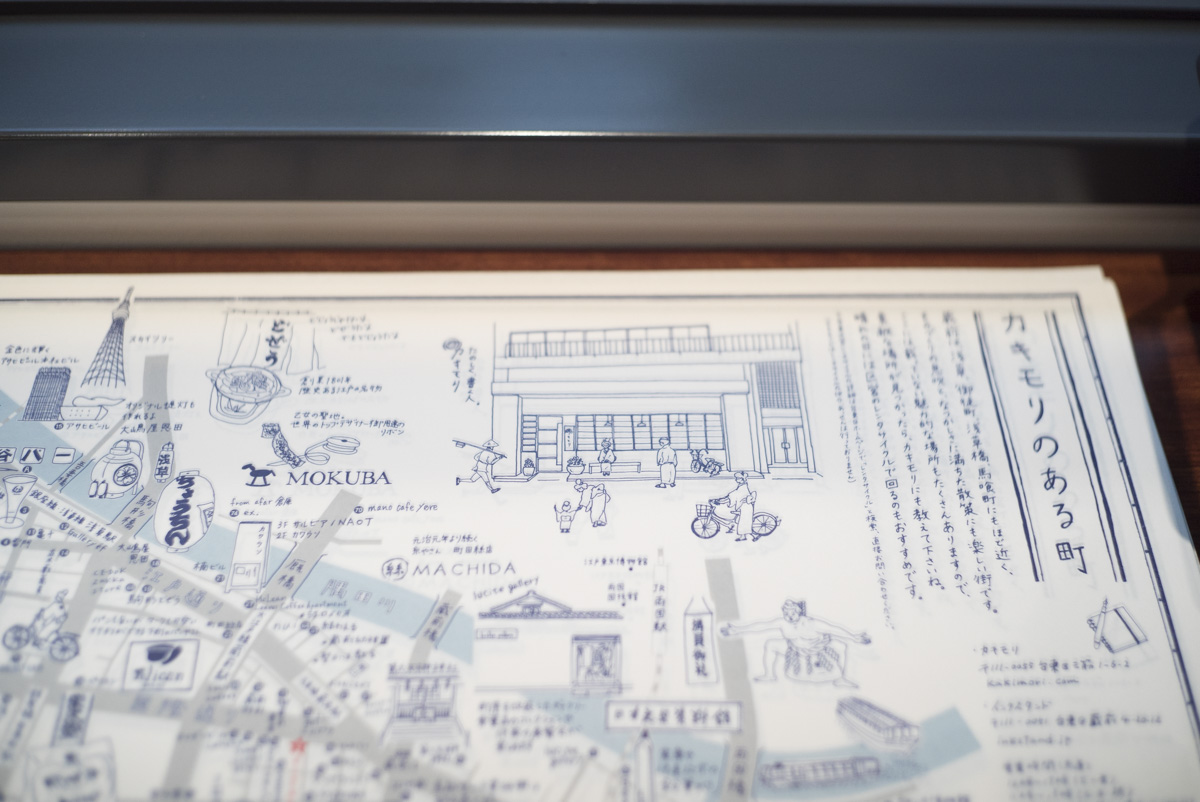

蔵前の文具店カキモリさんが、場所を移し、大きくなってリニューアルオープンしました。

店舗が変わっただけでなく、背を布で留めたラフ感が魅力的な天のりの『PADノート』(12月中旬開始予定)や、海外のボールペンの、そのデザインは格好いいんだけど、日本製の、安価にしてなめらかな書き味に慣れてしまうと、その硬い書き味にどうしても馴染めず、諦めてしまうことってあると思いますが、実は日本製の、あの滑るような書き味の替芯とも互換性があることは意外と知られていないんですよね。その互換性のある替芯を複数試すことができる『芯バー』という画期的なサービスも、実践的で面白いですよね。

カウンターの内側に見える大きな機械は、なんと断裁機。なんとも格好いい。

小社では2010年のオープン当初からブランディングに関わり、グラフィックツールだけでなく、店舗のサイン類や製品の企画・デザインなど、例えばオーダーノートや手帳の中紙、便箋やカード、封筒や読書感想綴りなども小社で手掛けたものです。

ポスターの位置決めをしています

今回はwebサイトのリニューアルも行い、マルチデバイスへ対応しつつ、全体のトーンを少し大人っぽくしました。

http://kakimori.com/

魅力的な店舗デザインと設計は、河田将吾(チームラボアーキテクツ)さん。

彼とは2006年のWOODWORKさんのリニューアル以来のおつきあいです。

実は小社が2007年に蔵前に移転した際のオフィスの設計・デザインも彼が手がけてくれました。

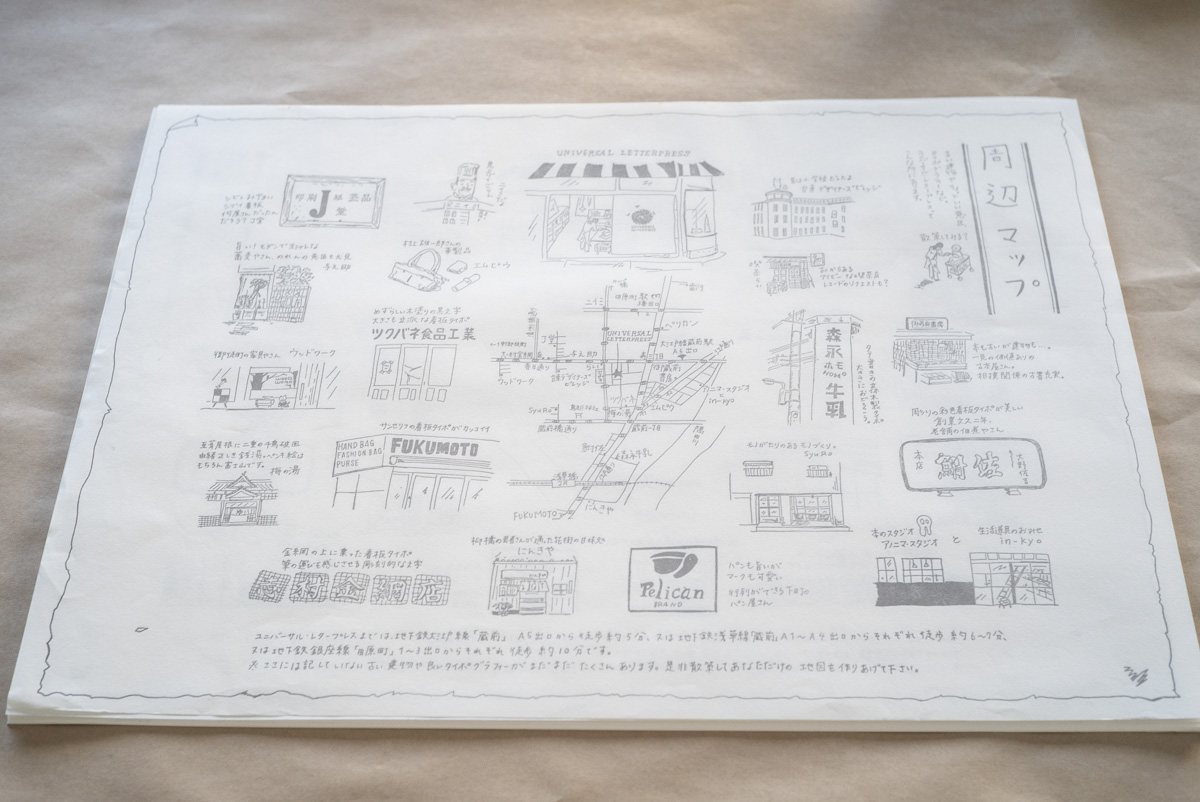

カキモリさんのノートと同じ様に、お客様にお客様にご好評いただいているアイテムに、「カキモリのある町」という周辺の散策マップがあります。

浅草、蔵前、御徒町、浅草橋というエリア、いつからか「カチクラ」なんて言われるようになりましたが、の見どころや立ち寄り処を網羅した地図で、これも2010年のオープン当初より店頭で無料配布しているもので、細かな改訂を重ねながら、10万部を越えています。

もちろん、今回のリニューアルオープンに際して改訂を加え、カキモリさんの新店舗はもちろん、新しいスポットを加えました。ちょっととぼけたイラストは、イラストレーターの溝川なつ美さんによるものです。

さて、ちょっと懐かしいものをお目にかけます。

あれ? どこかで見たことがあるこの地図は、小社が2008年から2010年頃まで定期的に行っていた、活版印刷のワークショップ(現在お休み中)に参加された方や、活版印刷のイベントで配布するために作ったもので、いわば、カキモリさんの散策マップの前身と言えるもの。

今見るとなんともシンプルです。

これを作ったのは、ワークショップと並行して手がけていた御徒町のWOODWORKさん、そして実店舗を鳥越に据えたSyuRoさんのブランディングの一環として、お店単体にお客様に来てもらうのではなく、散策を楽しむ町として遊びに来てもらい、歩ける距離の中に、意外な見どころがあるよということを感覚的にお知らせするために企画したもので、当時webで見られるようにしつつ、WOODWORKさん、SyuRoさん両店でも配布していました。

古い看板や意匠を中心にしたのは、若い人が立ち寄れるお店そのものも少なかったことも事実ですが、数年後には見られなくなってしまうかもしれない意匠のあれこれを、散策のポイントにして町を歩く楽しさは、古い建物が残るここならではの面白さをご案内したかったからです。

イラストはもちろん溝川なつ美さん。実は彼女、ミスター・ユニバースの2代目アシスタントデザイナーで、当時小社活版印刷ワークショップの講師としてもお手伝いをしてもらっていました。

この1ヶ月ほどの間に、事務所の近所にも小さくて個性的なお店が3つも増えました。

ますます楽しさと魅力を増す蔵前に、どうぞ遊びに来てくだいね。