hou homespun 2016

羊/カシミア/ヤク/キャメル手紡ぎ手織りのマフラーとストール

上杉浩子さんの手織りブランド、hou homespunの展示会が今年も京都KITで開催中です。

すっかりこの時期の風物詩的な催しとなりましたね。上杉さんの丁寧な手仕事から生まれる手紡ぎのホームスパンは、とても暖かく軽やかです。お近くの方は訪れてみては如何でしょう。

会期:2016年11月25日(金)〜12月26日(月)

会場:Kit(京都)

information

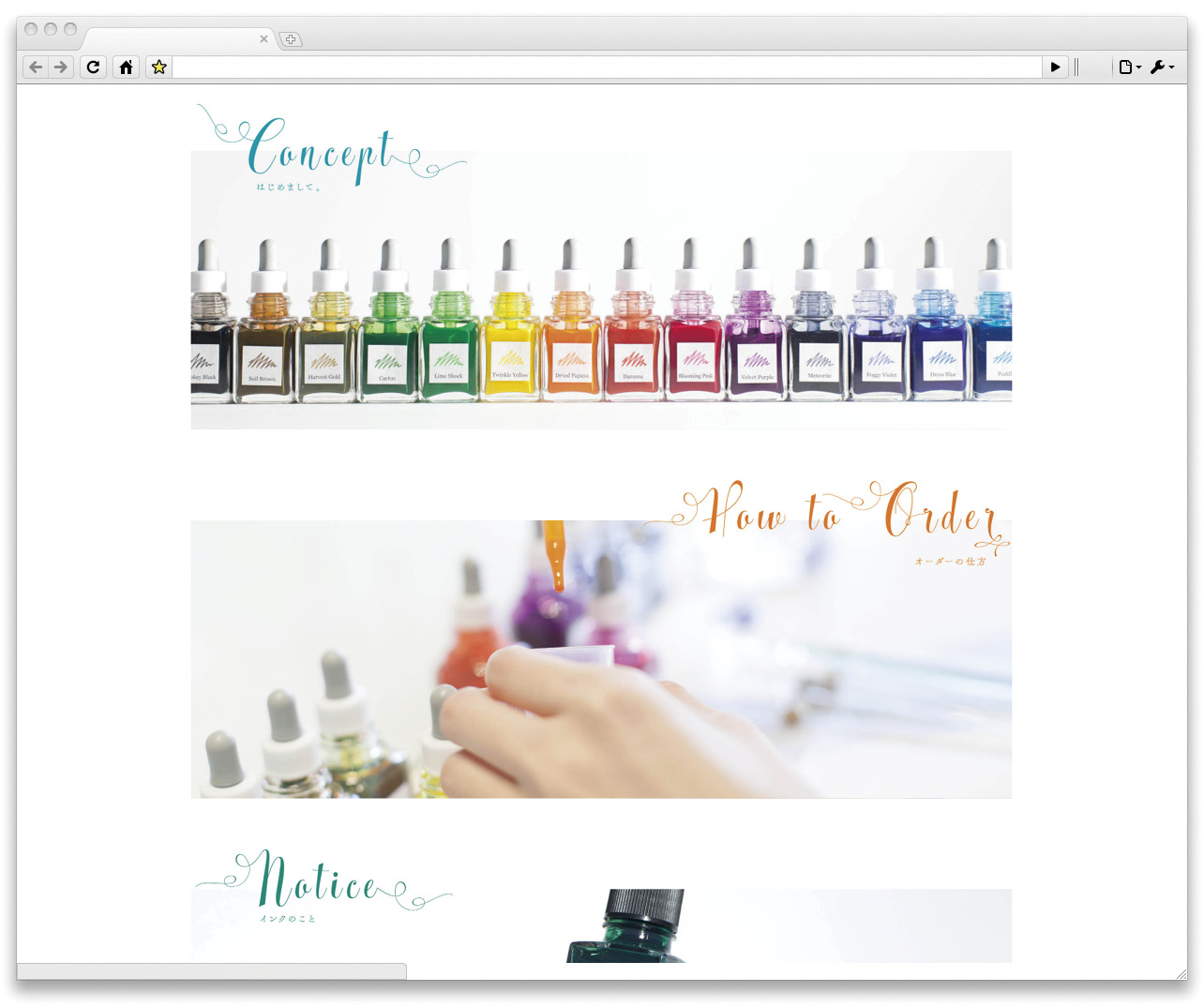

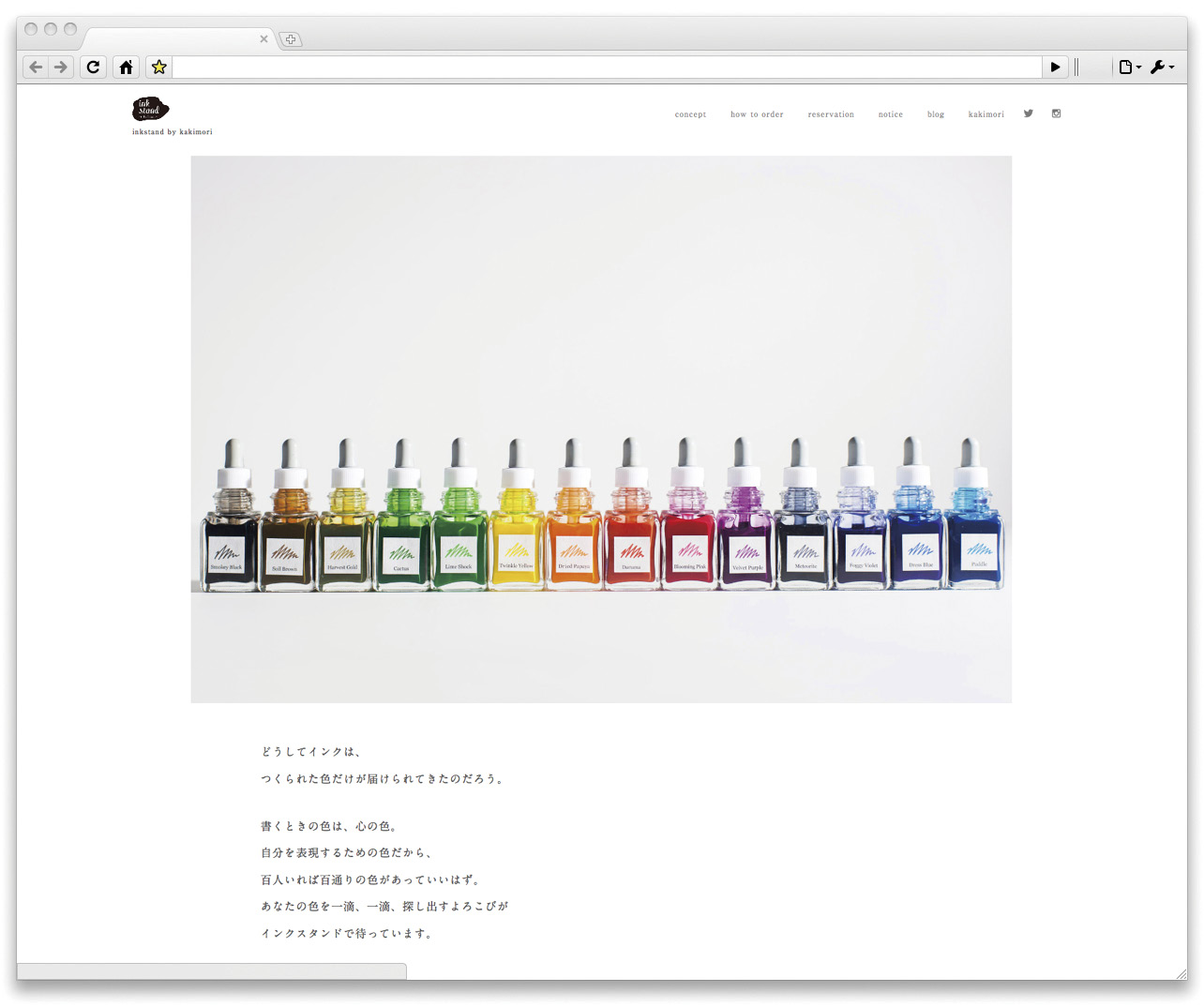

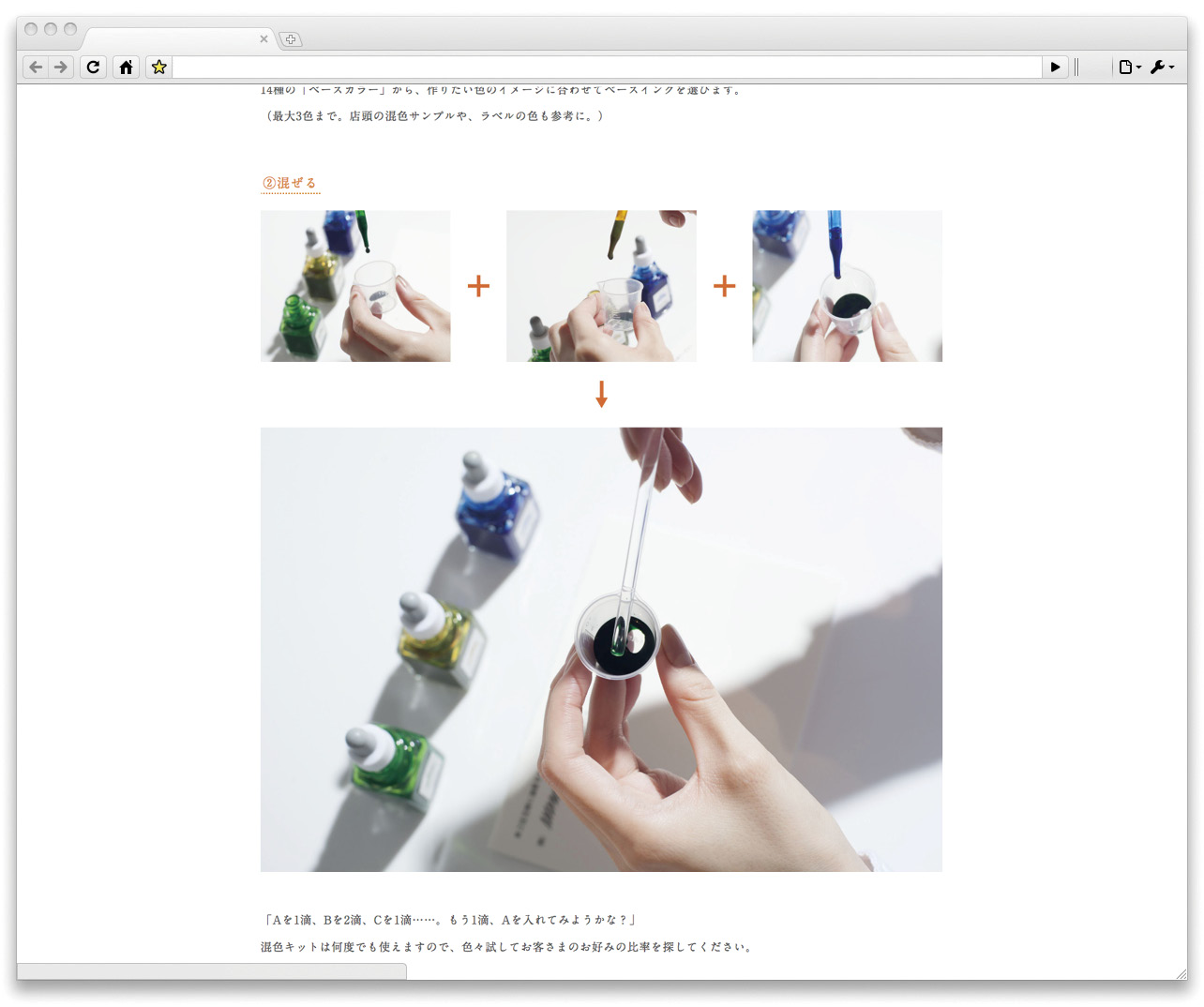

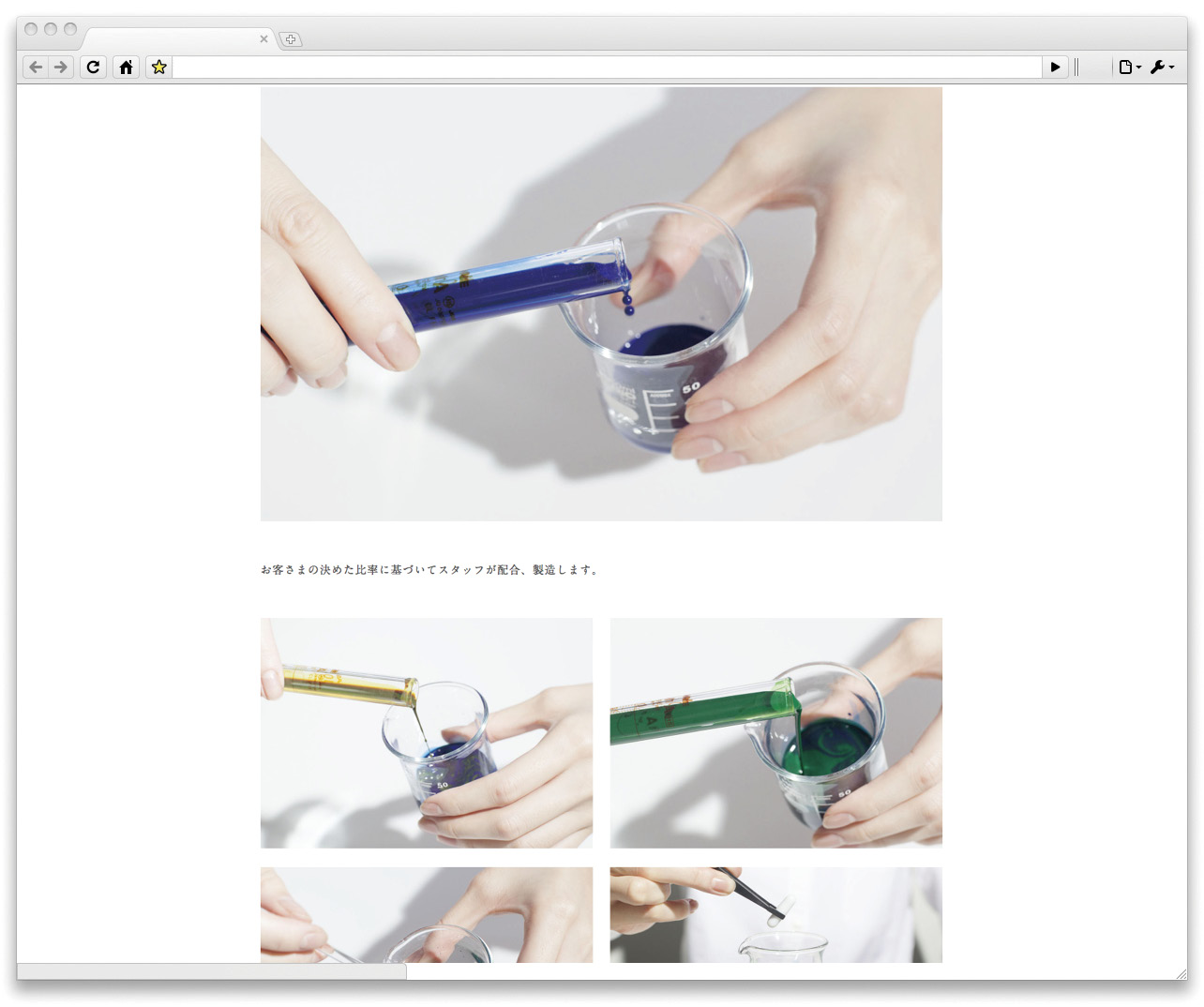

inkstand by kakimori webサイト デザイン

inkstand by kakimori

webサイト Launch

Copywriting : 伊坂真貴子 Makiko Isaka

Photograph : 関宙明 Hiroaki Seki

Programming Supervisor : 長谷川豊 Yutaka Hasegawa

Creative Direction / ArtDirection / Design : 関宙明 Hiroaki Seki

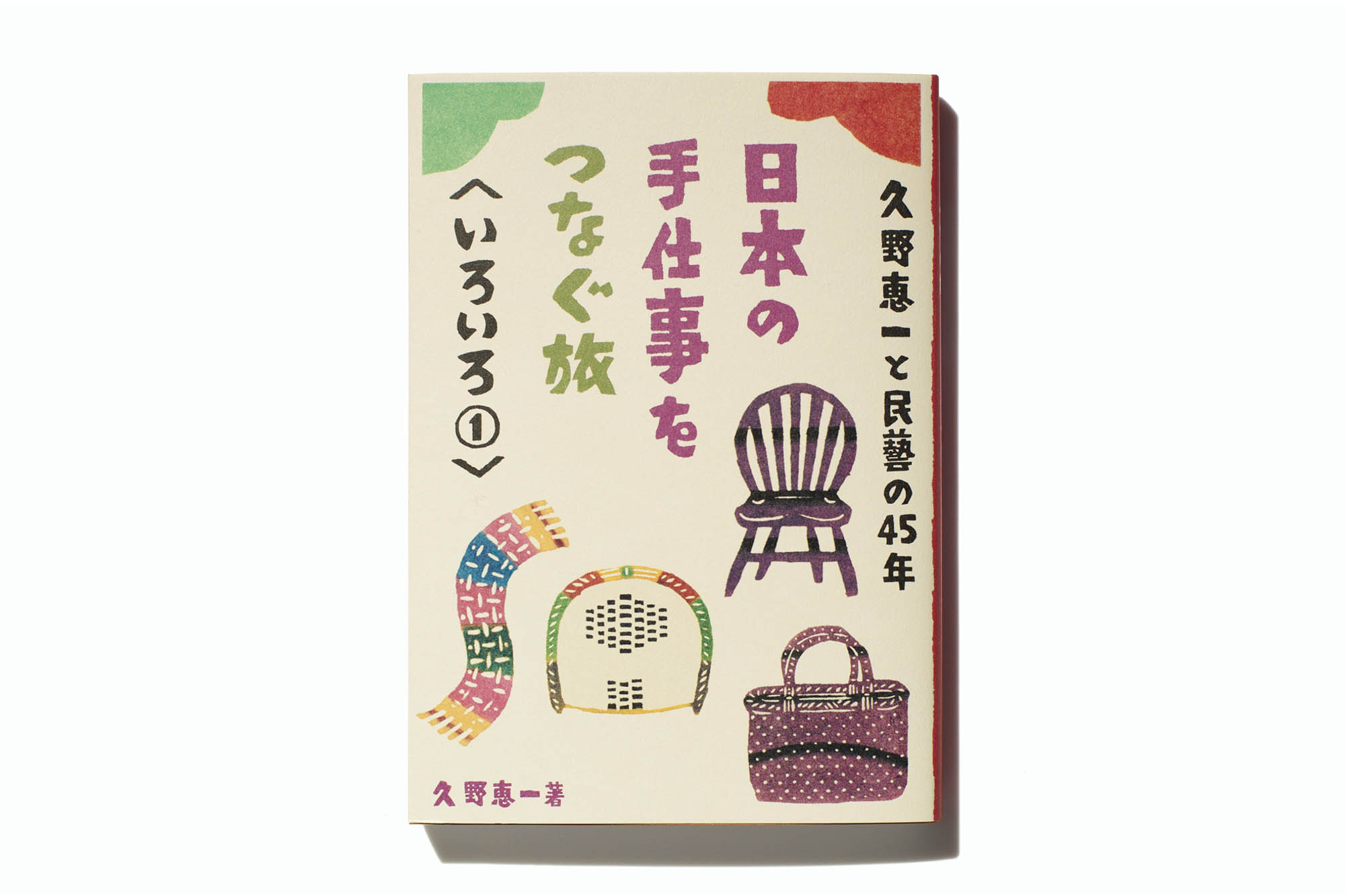

久野恵一と民藝の45年 日本の手仕事をつなぐ旅 〈いろいろ①〉 デザイン

◎造本仕様

・A5判並製、カバー装、PUR

・カバー:アラベールウルトラホワイト

・表紙:エースボール

・見返し:テンカラーエンボス皮しぼ

・本文用紙:オペラホワイトマックス

久野恵一と民藝の45年

日本の手仕事をつなぐ旅 〈いろいろ①〉

久野恵一

Photographs : 永禮 賢 Satoshi Nagare

Katazome : 小田中耕一 Kouichi Odanaka

Printing Direction : 丹下善尚 Yoshihisa Tange(図書印刷 TOSHO Printing Co.,Ltd.)

Printed and bound : 図書印刷 TOSHO Printing Co.,Ltd.

Art Direction / Design : 関宙明 Hiroaki Seki

Publisher : グラフィック社 GraphicSha

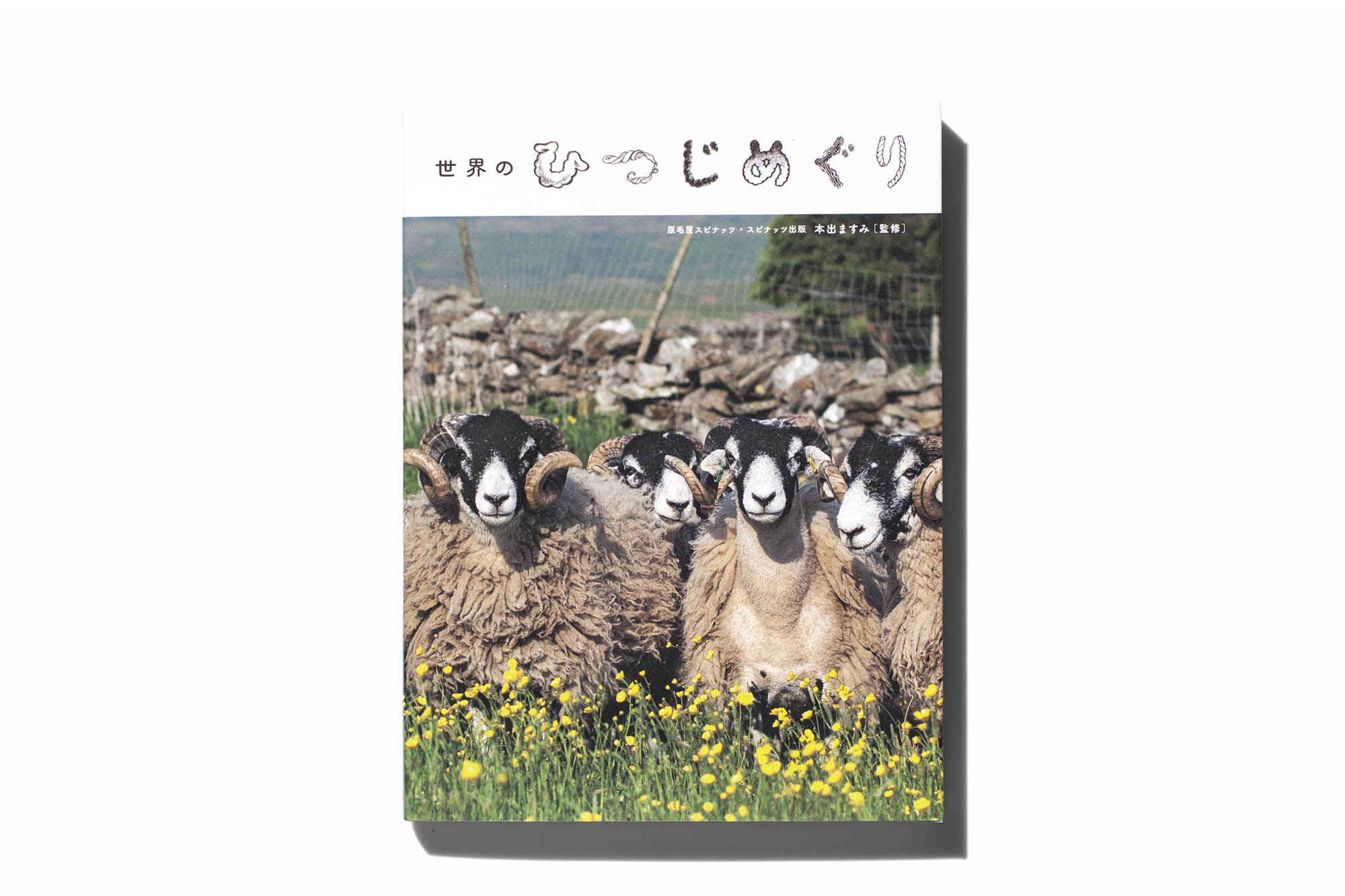

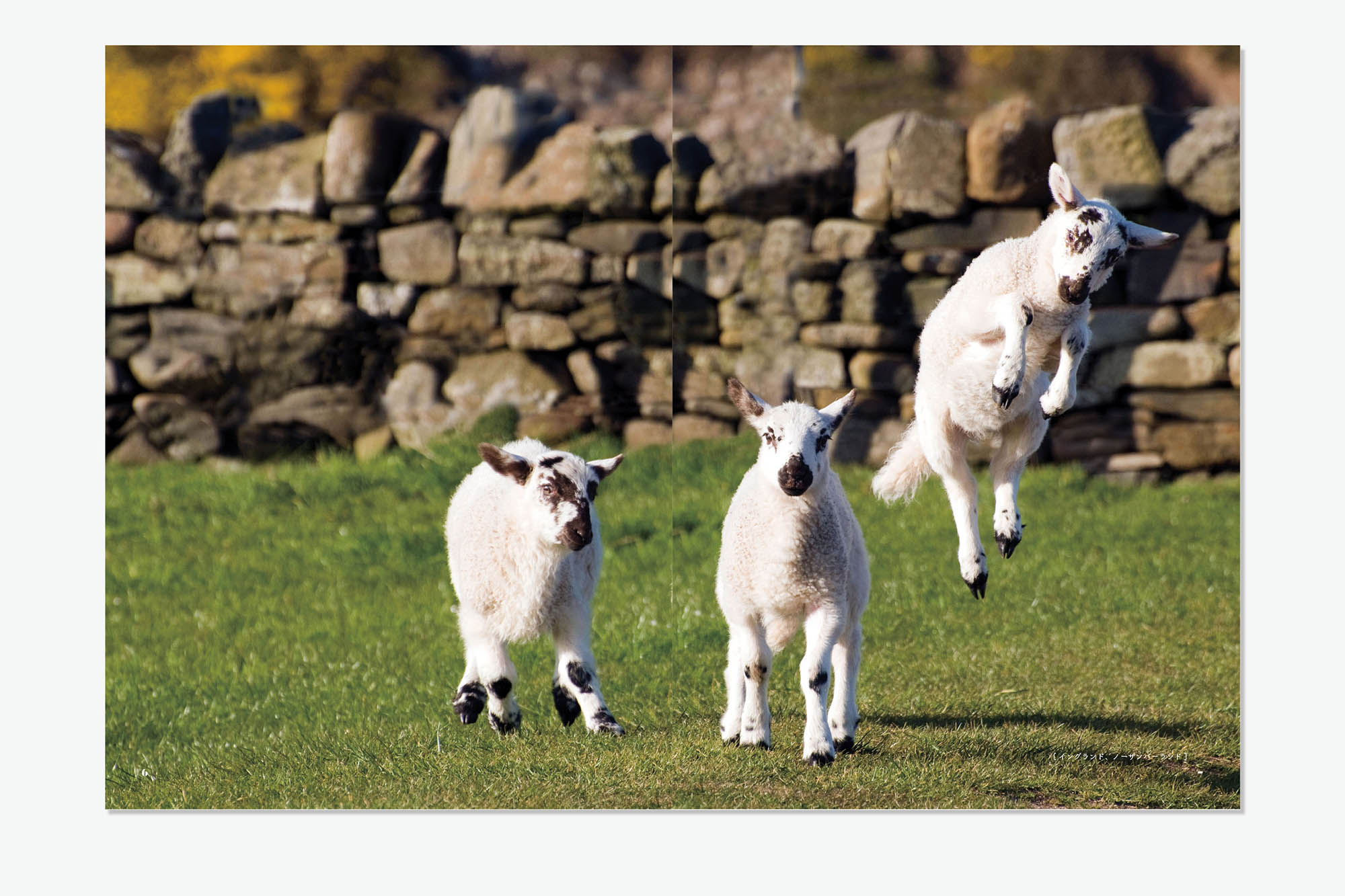

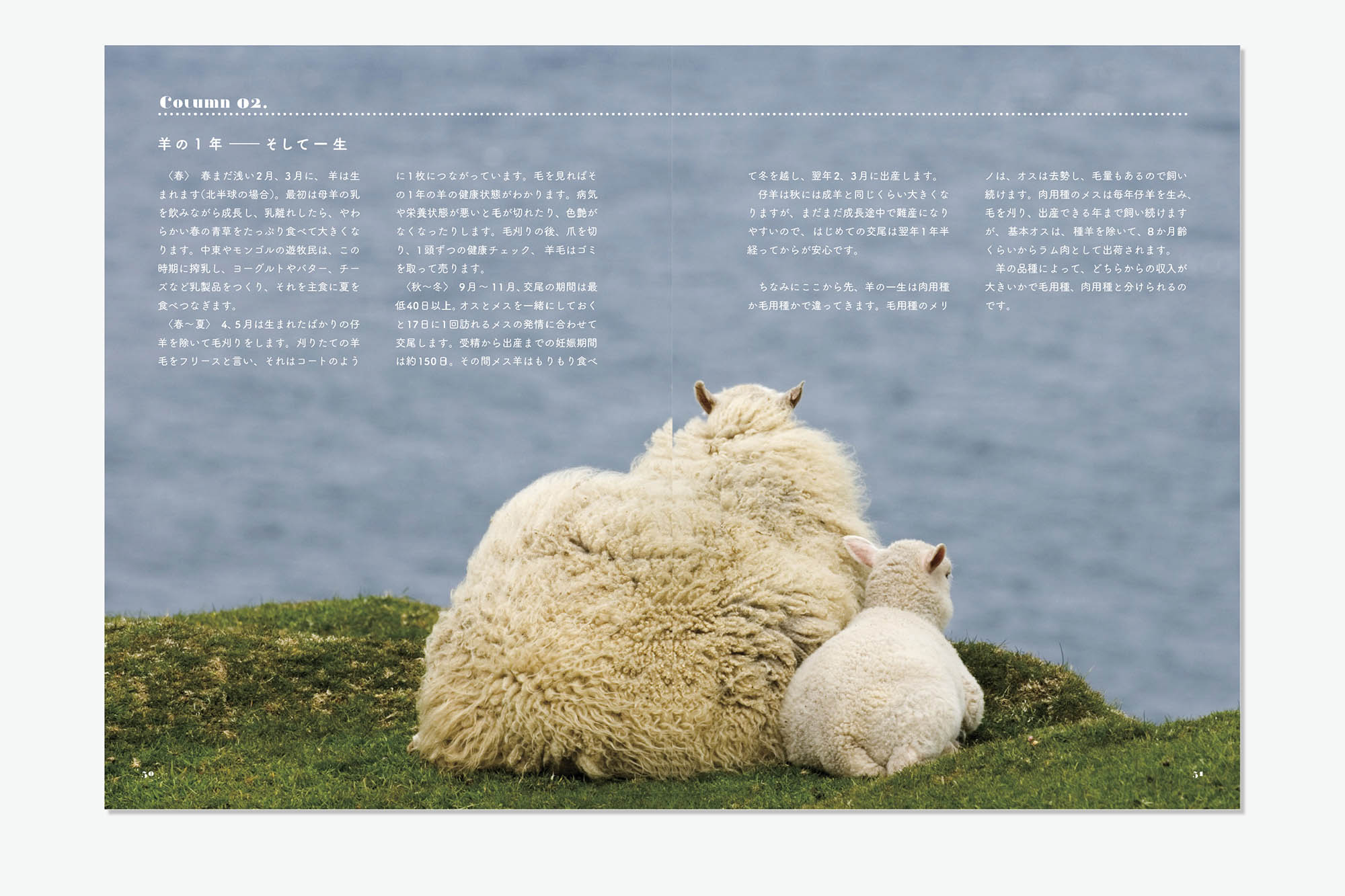

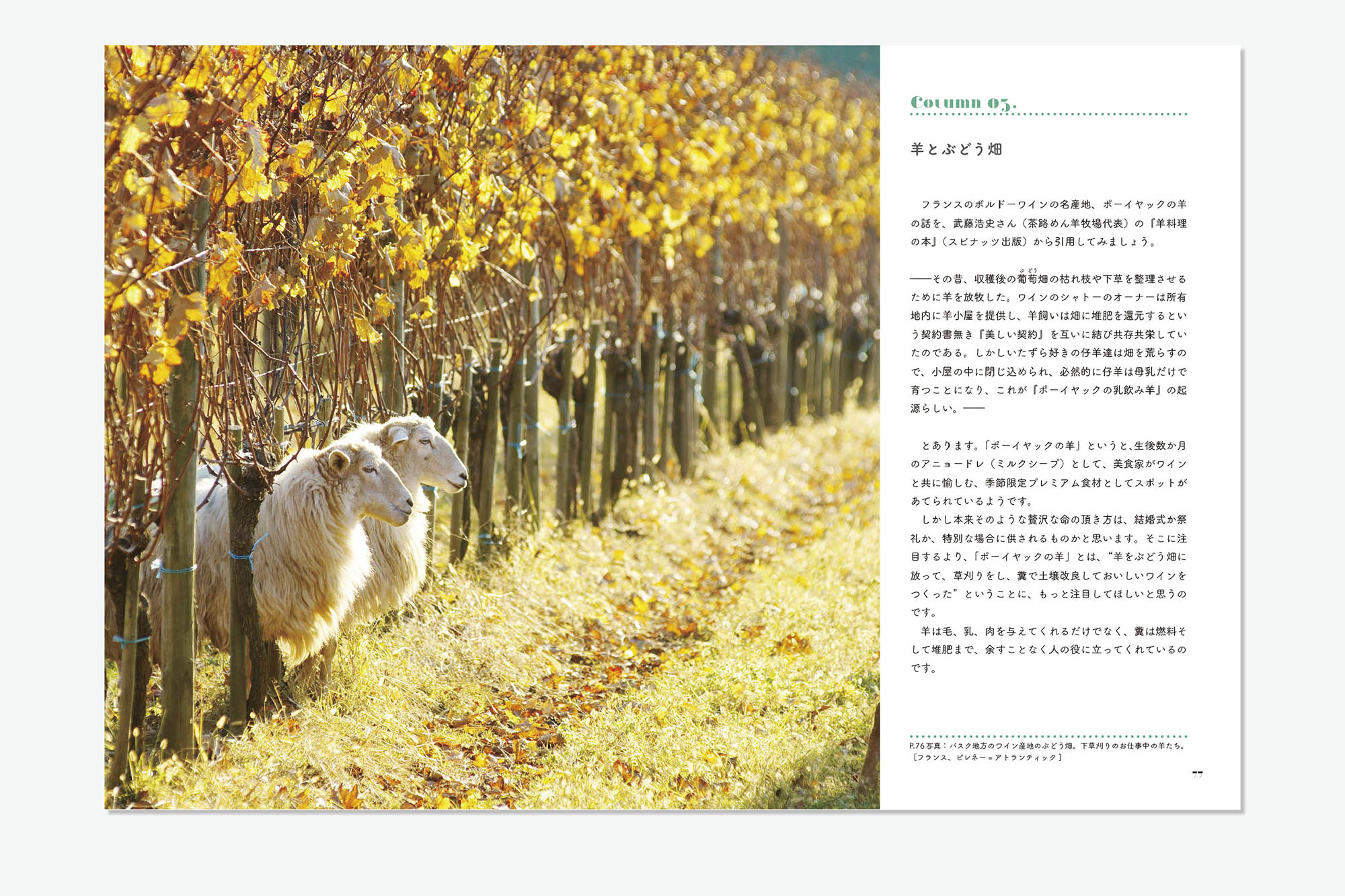

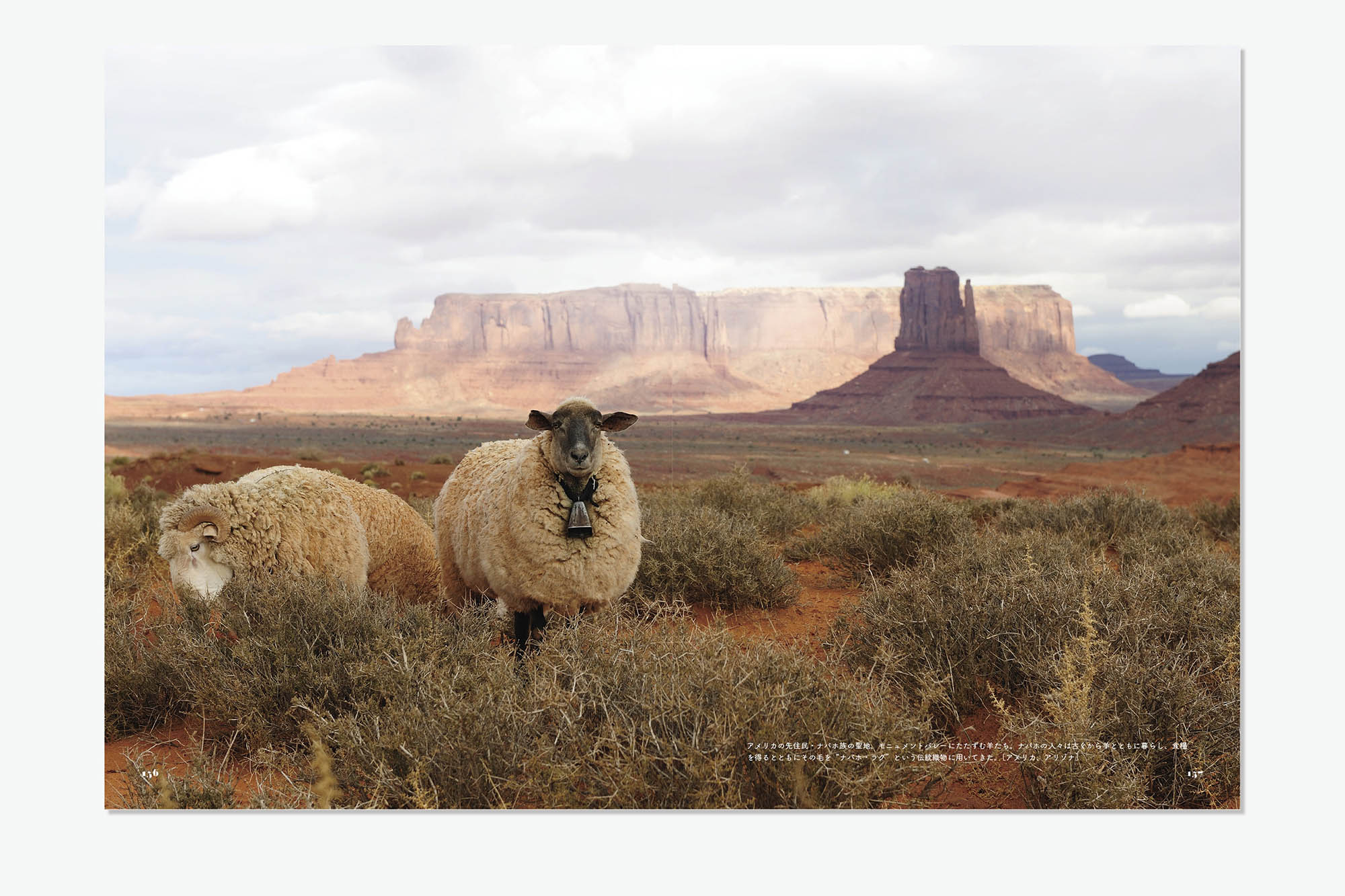

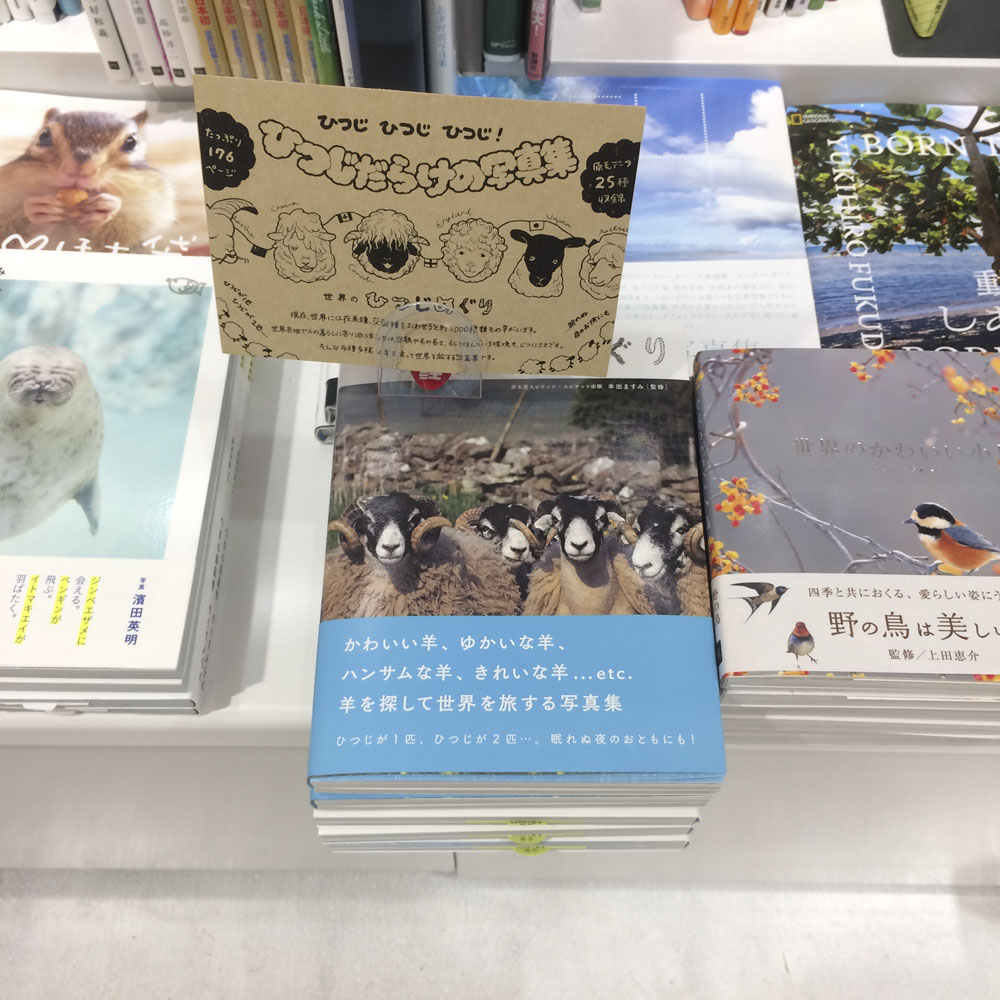

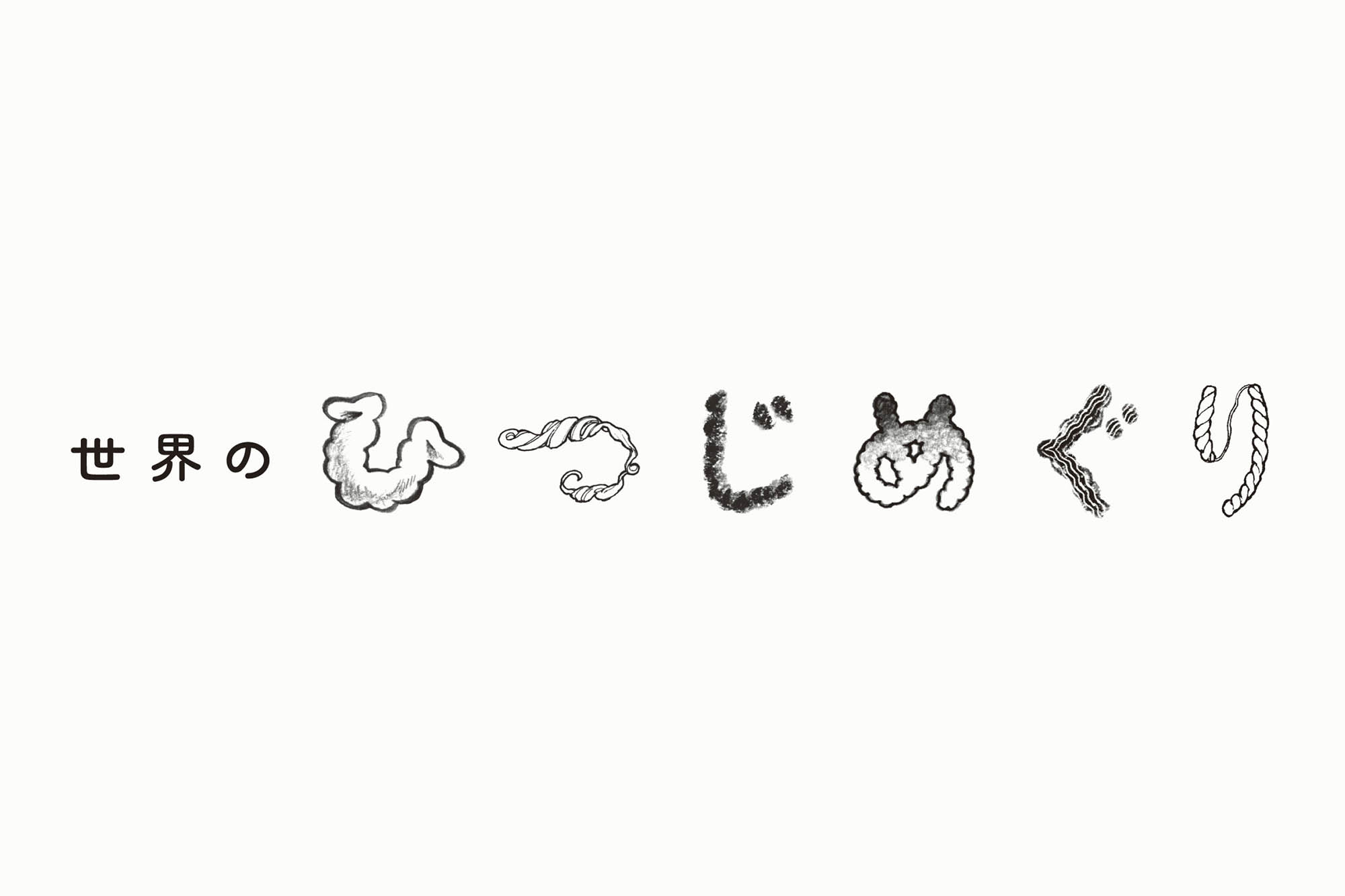

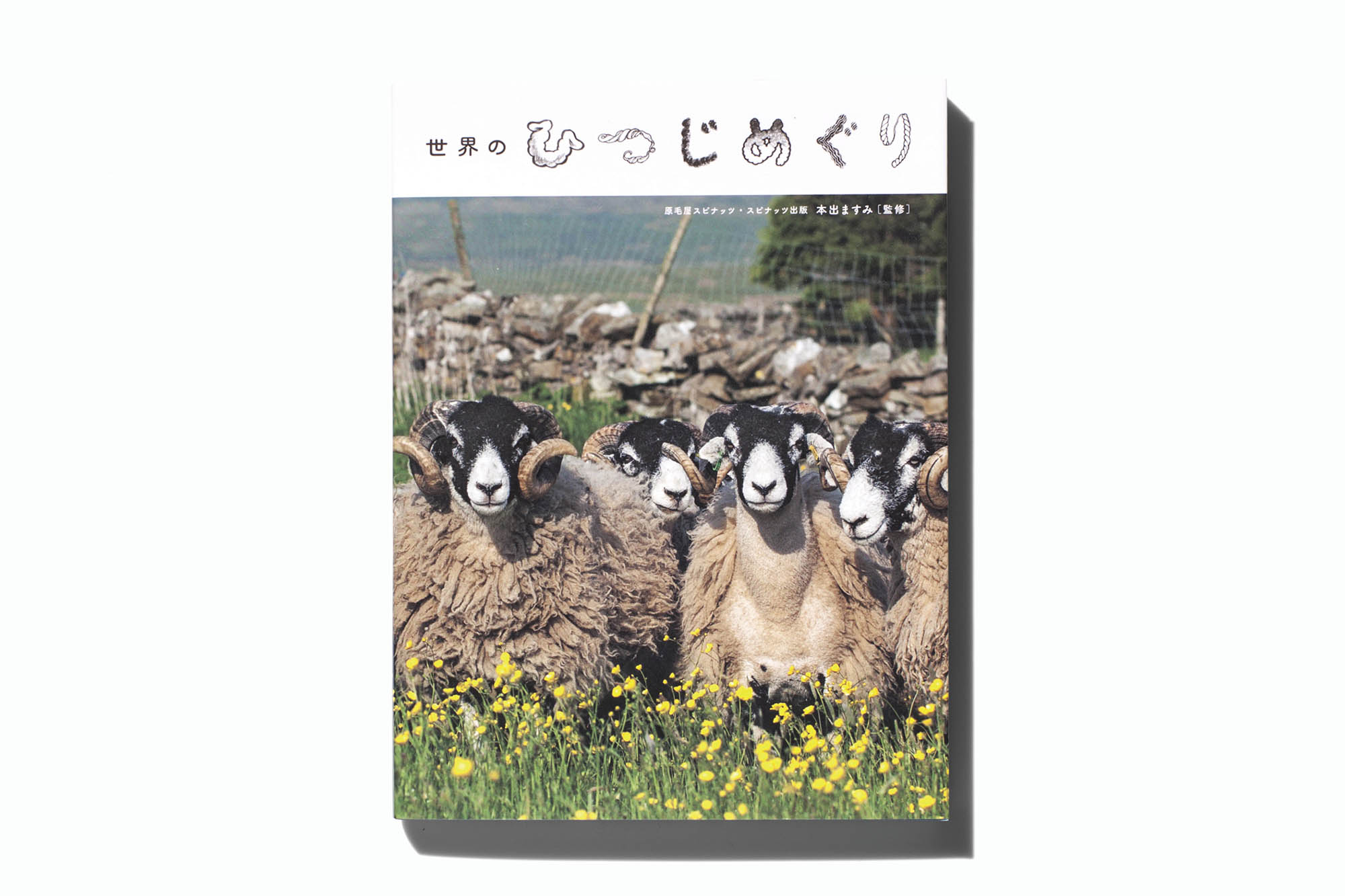

世界のひつじめぐり デザイン

書店POP 制作:池田未奈美

世界のひつじめぐり

本出ますみ 監修

Printing Direction : 高栁昇 Noboru Takayanagi (東京印書館 TOKYOINSHOKAN PRINTING CO.,LTD.)

Printed and bound : 東京印書館 TOKYOINSHOKAN PRINTING CO.,LTD.

Art Direction / Design : 関宙明 Hiroaki Seki

Design Assistant : 池田未奈美 Minami Ikeda

Publisher : グラフィック社 GraphicSha

夜の甘み 装幀

夜の甘み

伊藤啓

2010年 港の人

原稿を読んでいてふと思い浮かんだのは、少女が机に向かって何か一人遊びをしているイメージでした。さて、何をしているのかなと覗き込んでみると、ぼんやりと浮かんできたのが、凹凸のあるものに薄い紙を置き、鉛筆でこする遊びで、「フロッタージュ」でした。

たぶんほとんどの人が、10円玉や、5円玉などの硬化で遊んだことがあるのではないでしょうか。

さて、このフロッタージュ、いざ作ってみると意外と難しかったことを覚えています。活版印刷でお世話になっている製版所さんに、樹脂板で凹版を作ってもらい、鉛筆で擦ってみますとと、角の部分のみ濃く、イメージしていた印影とならない。樹脂では角の部分にかかる力を面で受け止めてしまい、そこだけ鉛筆が強く載ってしまったのです。

それではと、次に亜鉛腐食版を発注。今度はうまくいきました。

書体は写植のILMA(岩田細明朝体)を使い、印刷後、文字部分を空押しし更に凹ませています。

鉛筆をイメージしたグレーについては、どの程度の濃度が一番しっくりくるのか、何度もシミュレーションを重ねましたが、色チップ指定による校正刷りではイメージに合いませんでした。

そこで、本番印刷に立会い、インクを練ってもらうことに。最終的には「え?」と思うほどメジウムを使って薄めた色になり、色チップでの指定も万能でないことを感じました。

正木香子さんが、ご自身のコラムで素敵な書評を書いてくださいました。

デザイン詳細

Title Design : 池田未奈美 Minami Ikeda

Art Direction : 関宙明 Hiroaki Seki

Publisher : グラフィック社 GraphicSha

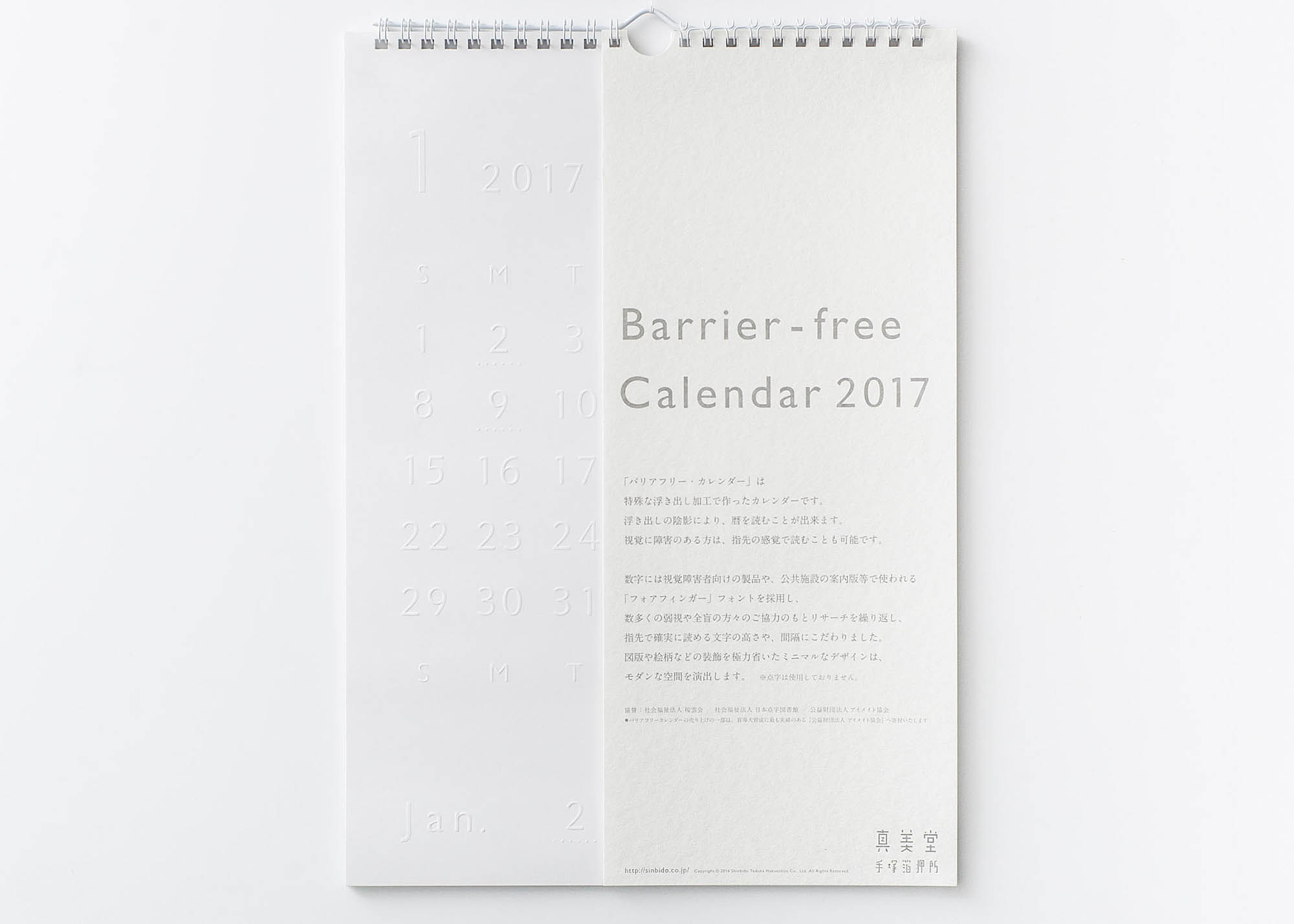

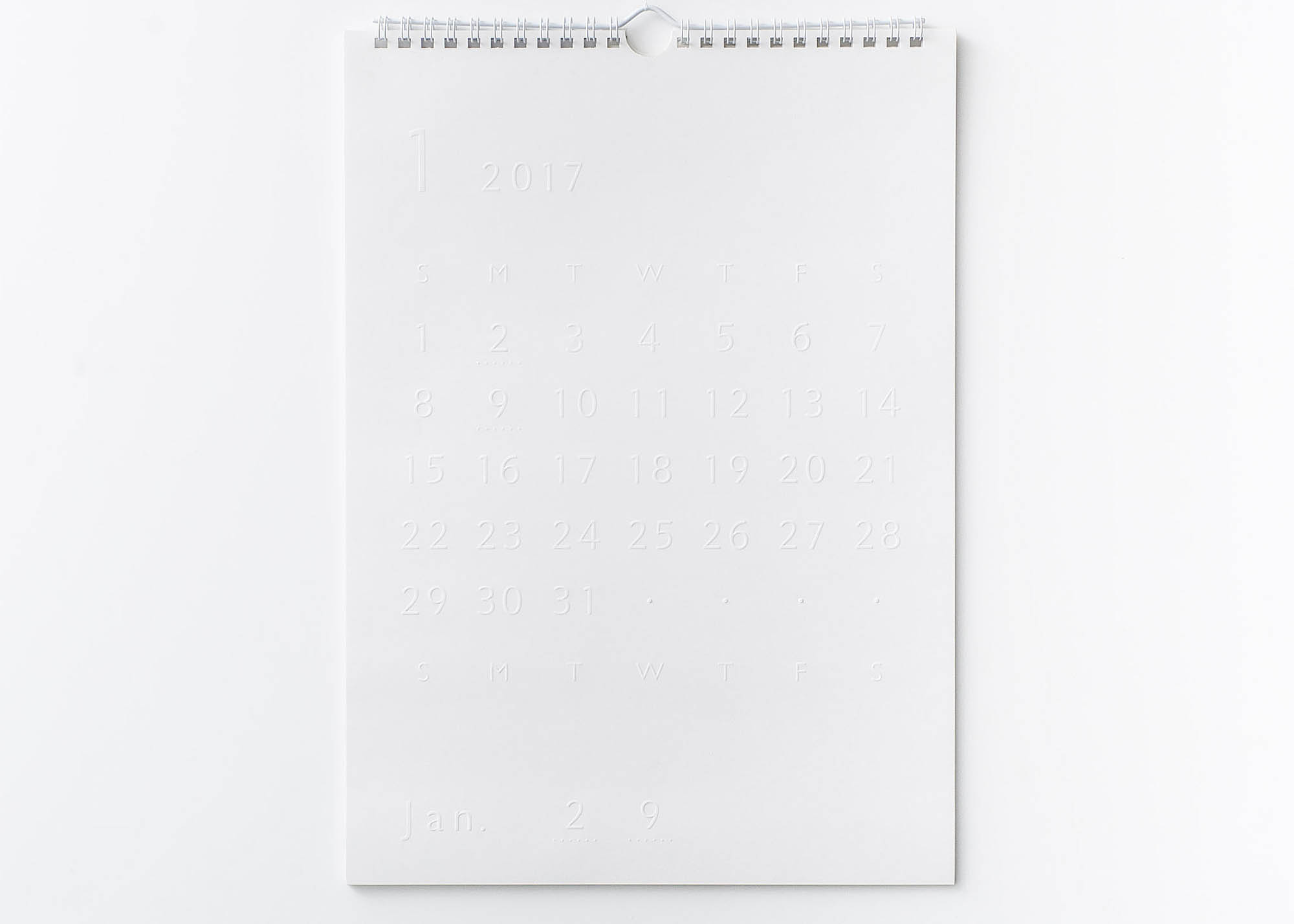

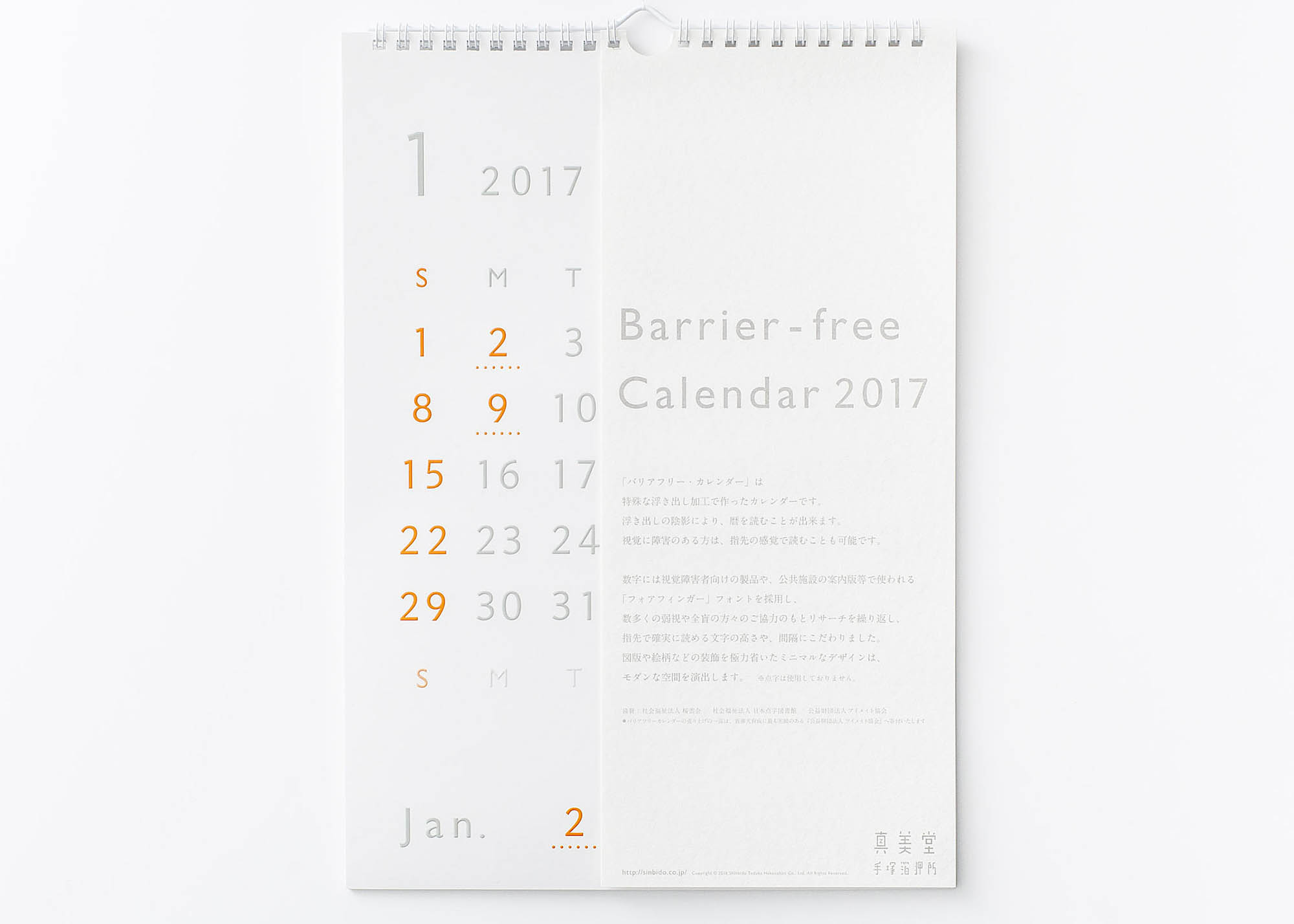

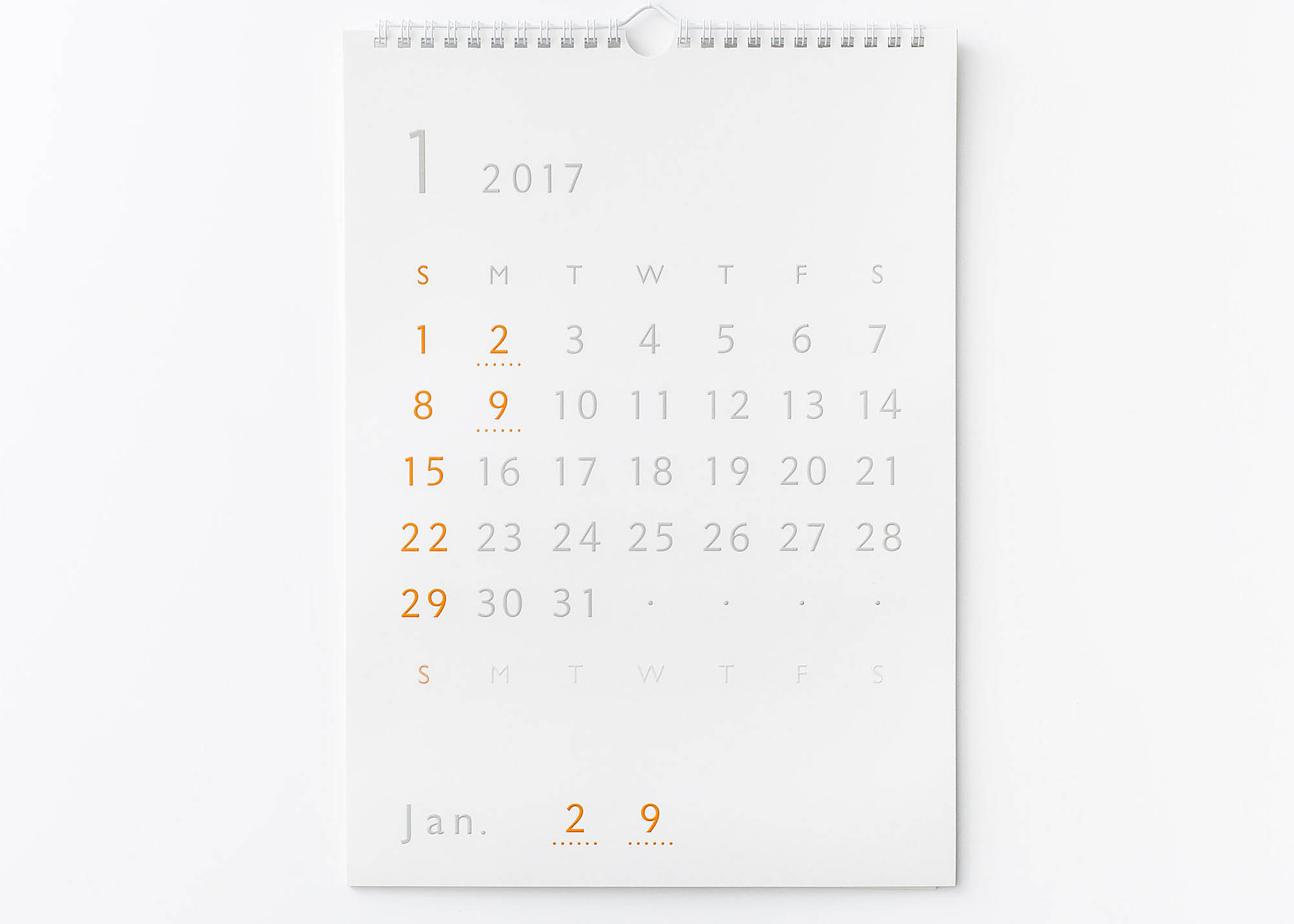

「触って読む」・「陰影で読む」バリアフリーカレンダー。

2017年版ができました。

駅や公共の施設などでよく目にする「点字」ですが、実は、全盲や弱視を含め約30万人と言われる視覚障害者の中で、点字を読める人はその1割程度。視力を失う理由は疾病や事故など、後天的なものが8割だそうです。

大人になって視力を失った方が新たに「点字」を覚えるのは大変であることは、想像に難くありません。そうしたことから、触って読める浮き出し文字「タクタイル(tactile/触れる・触覚の)文字」を必要としている方は多く、アメリカではガイドラインでの義務づけもあり、公共施設での導入が進んでいますが、日本では、駅の案内板や券売機に「点字表記」を見ることはさほど珍しくなくなったものの、点字ではない「浮き出し文字」を見ることは希と言えます。

しかし、日本語のタクタイル文字もあるのです。画数の少ない、数字とカタカナで構成された「Forefinger(フォアフィンガー)書体」がそれで、触って読みやすいことは勿論、公共の場に使う書体は、視覚にも美しいものであるべきと、山本昭彦氏と「触覚文字フォアフィンガー研究会」がデザイン開発したフォントです。

「フォアフィンガーを使って、視覚障害者向けのカレンダーを作れませんか?」

と、ご相談をもちかけてくださったのは、書籍装幀で美しい仕上がりの箔押しや、空押しを手がけてくださっている真美堂手塚箔押所の代表、手塚さん。真美堂さんは箔押しの会社さんですが、日本点字図書館からの依頼で『点字』の印刷も行っており、自社の「浮き出し加工」技術を用いて視覚に障害を持つ方へ貢献活動を続けておられます。

これまでにも視覚障害者向けのカレンダーはありましたが、黒地に白い文字のデザインのものがほとんどで、視力が弱い方にとって地と文字のコントラストが強いほど読み(感じ)やすさは向上しますが、晴眼者の家族と過ごすリビングなどでは、その印象の強烈さから息苦しさを感じることも事実です。

「読む」という機能から考えると強いコントラストは有効ですが、果たして正解はそれだけなのか? という疑問からデザインがスタートしました。

「触って読めるのか、サンプルを作ってみました」と、手塚さんが持ってきてくださったのは、白い紙に、格子状に並んだ数字を空押ししただけの素っ気ないもの。しかし、真っ白い紙に、文字の影が落ちるさまに見惚れました。

影で読めるという事実に感動を覚えると同時に、「視覚に障害を持つ方がの浮き出した数字を触って読むことができるなら、晴眼者も一緒に使えるカレンダーになるかもしれない。同じ空間を共有するリビングなどで、会話を交わすきっかけにもなるかも」と、イメージが膨らみはじめました。

さて、実際に触って読めなければ意味がありません。早速リサーチです。

視覚に障害を持つ方への細かな調査は社会福祉法人 日本点字図書館さん、社会福祉法人 桜雲会さんのご協力をいただき、全盲の方をはじめ、弱視の方や点字教室の生徒さんなどに実際に使ってもらいながら、触れて読みやすい「高さ」・「大きさ」「間隔」や、使い勝手に応じた寸法やレイアウトなど、真美堂さんと二人三脚で試作とリサーチを繰り返しました。より高い浮き出しを得るために、50種以上の用紙でテストを行いました。より高く、強く、文字が浮き出すようにと強く押し過ぎれば、破ける、皺が寄るなど、滑らかな読み(触り)心地が損なわれ、弱ければそもそも読めません。

凸版、凹版二つの版を使う浮き出し加工は、版の出来次第で、得られる高さに変化があることもわかり、試行錯誤を繰り返した末、2014年にようやく完成。

暖かなご支援をいただきながら、その後も細やかな改良を続け、2017年版の発売となりました。

量産の段階でも気は抜けず、一枚ずつ目視で確認しながら製造しているため「機械を使うとはいえ『手作り』みたいなもんです」と手塚さんは仰っていました。

白地タイプ

白地タイプ

カラータイプ

カラータイプ

「バリアフリーカレンダー 2017」は、表参道のスパイラルでお求め頂けますが、他にもお取り扱いをしてくださるお店を募集しています。詳細は、下記へお問い合わせください。

《製品名》バリアフリーカレンダー

《バリエーション》「白地タイプ」または「カラータイプ」

《外形寸法》T250 × W350(mm)(金具含まず)

《仕様》表紙含め13枚綴り/リング綴じ《小売価格》3,200円+税

※曜日のアルファベットはフォアフィンガー書体ではありません

○バリアフリーカレンダーの売り上げの一部は、盲導犬育成に最も実績のある、公益財団法人 アイメイト協会へ寄付いたします

有限会社真美堂手塚箔押所

URL : 真美堂手塚箔押所

MAIL : info@sinbido.co.jp

tel 03-3269-0656 fax 03-3269-0667

真美堂さんのwebサイトも御覧ください

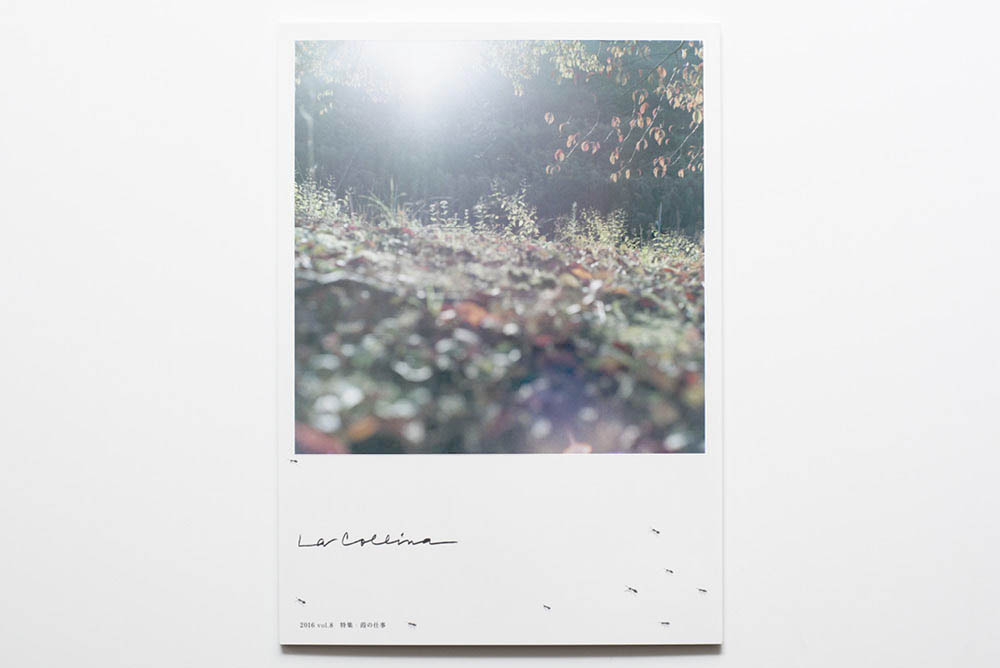

お知らせが遅くなりました。

9月より「たねや」「クラブハリエ」各店頭にて「ラ コリーナ」第8号の配布が始まっています。

今回の特集は「葭の仕事」。

近江八幡の多様な生態系の中でも、特に人の暮らしと密接に関わってきた「葭」と「人」の一年を、安土町で四代に渡り葭葺の屋根づくりを手がけてきた「葭留」さんのご協力を得て取材しました。

かつての里山には、自然と人がお互いに寄り添いあうゆるやかな循環が存在し、その中で多様な生態系と、豊かな人々の暮らしが育まれていました。

しかし戦後の復興期から始まる大きな社会構造の変化から、その関係は「効率化」という名の下より人間本位に移行し、それまでに育まれた共存の輪が途切れてしまったように感じます。

そうした中、葭留のご当主竹田勝博さんは、その輪が完全に途切れる前に自分たちで葭を育て、水辺の環境を浄化し、材料としても人々の営みを支える「葭」と、「人」との循環を再度結ぶことで、本来あるべき人と自然の役割分担を、普遍的な営みとして再定義すべく現代に問いかけを続けています。

葭の生命力を余すところなく定着してくださった新居明子さんの力強い写真と、葭地に佇むと包まれる様々な生物たちのささやきを生き生きと綴る渡辺尚子さんの文章でお送りします。

是非、お愉しみください。

2012年春から刊行を始めたラ コリーナも第8号。

毎号テーマを見つけ、一年をかけて育み、定着する。言ってみれば淡々として、同じことの連続に見えるこの流れの中にも、取材の度、様々な発見から生まれる成長への実感があります。こうして逗まること無く歩みを続けてゆけるのも皆様のご支援のおかげです。心より感謝いたします。

これからも、より美しく、さらに楽しんでいただける誌面作りをしてゆきます。

どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。

本誌の詳細は、こちらもご参照ください。

La Collina vol.08 「葭の仕事」

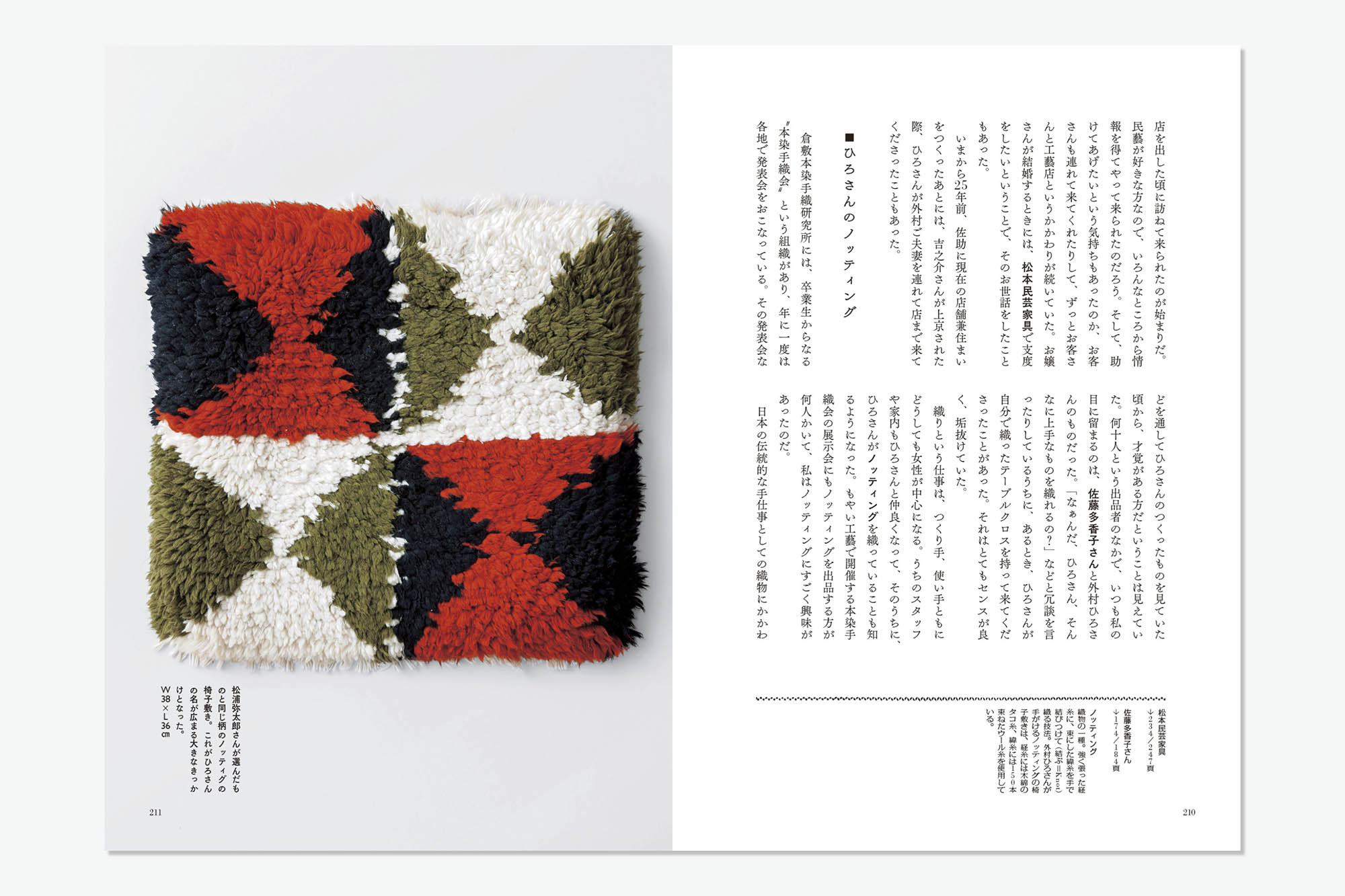

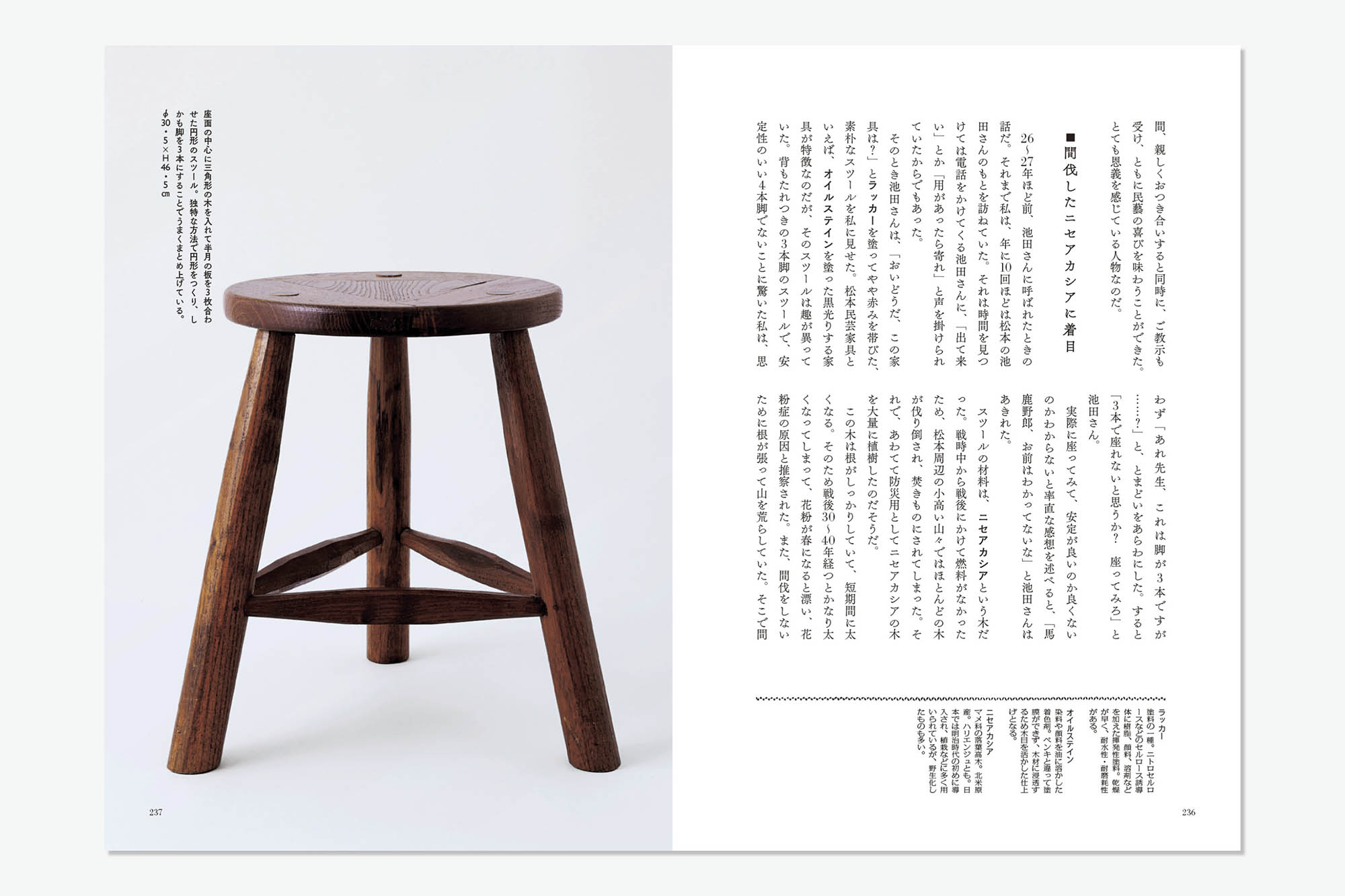

日本の手仕事をつなぐ旅 〈いろいろ①〉

「久野恵一と民藝の45年 日本の手仕事をつなぐ旅」シリーズの刊行が続いています。

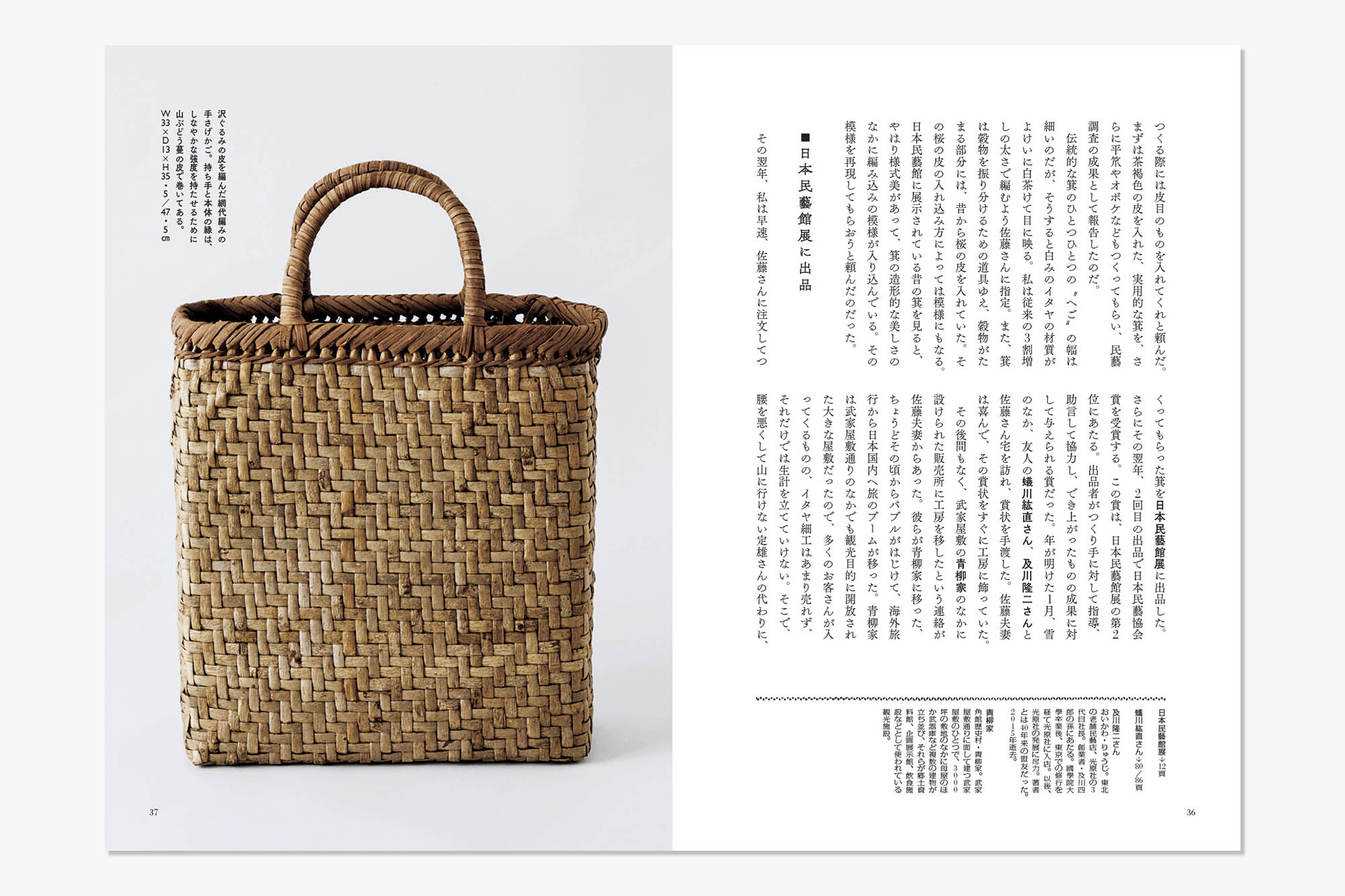

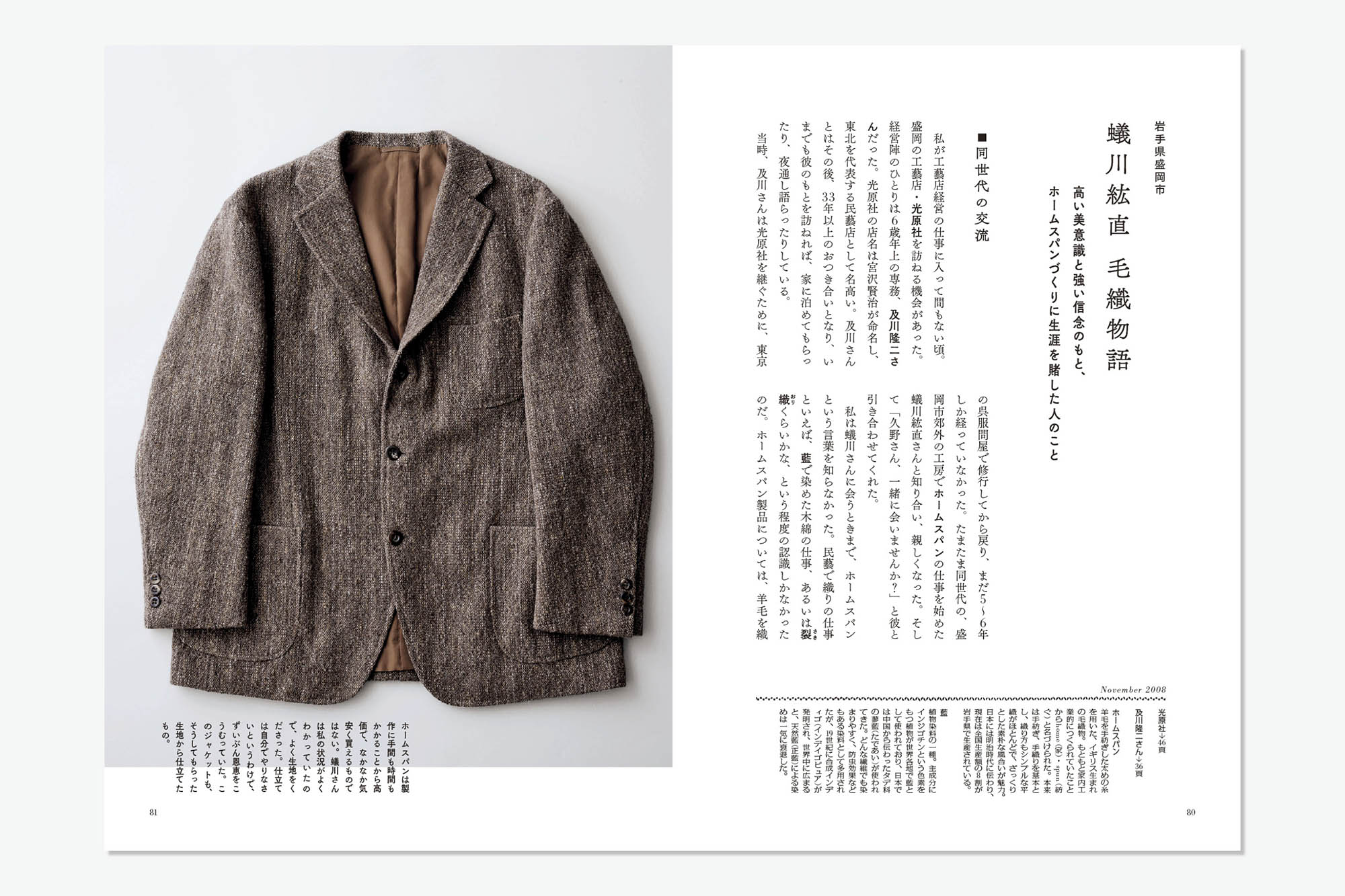

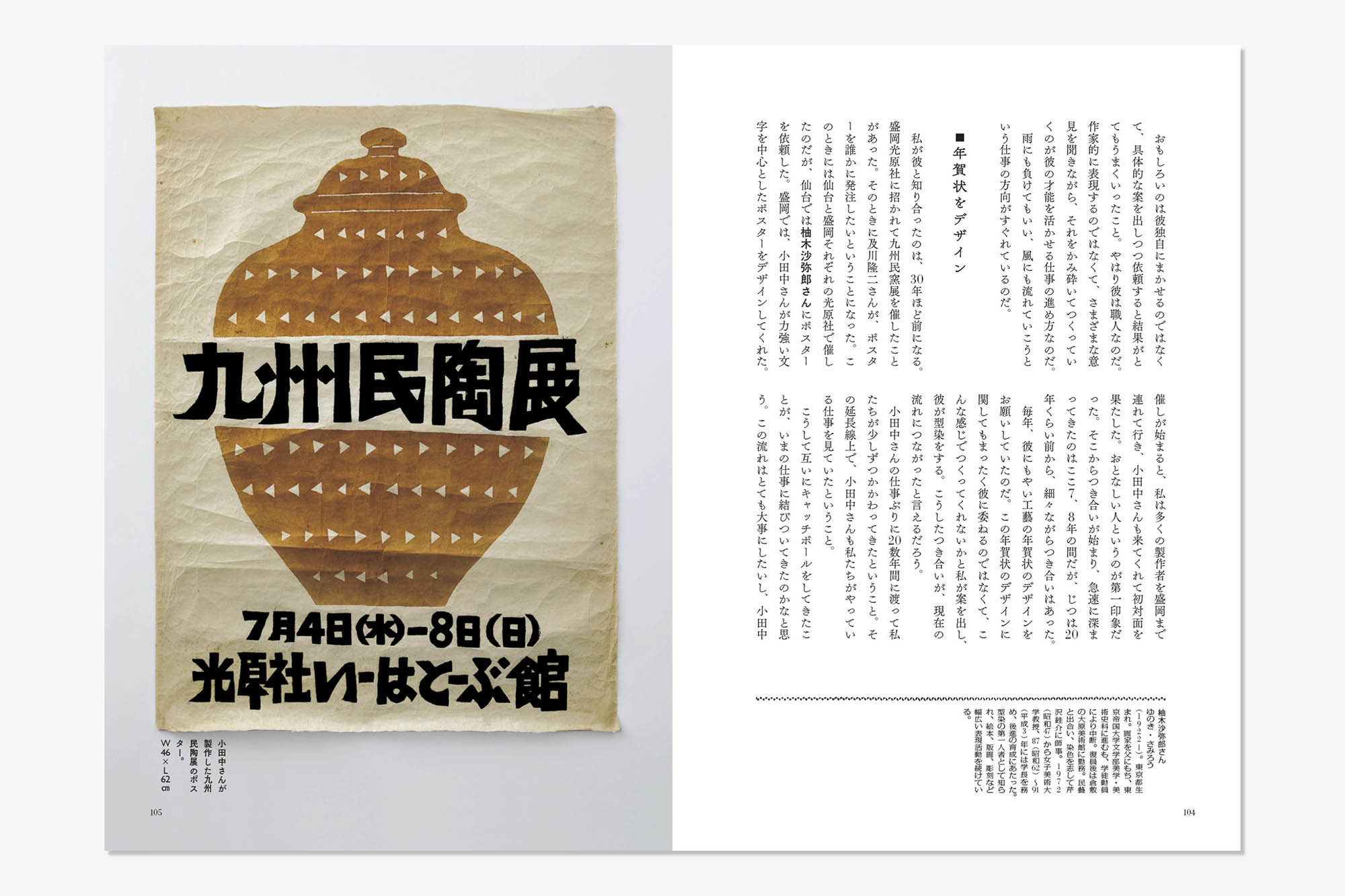

このシリーズは、「手仕事フォーラム」のwebサイトにて「kuno × kunoの手仕事良品」として10年に渡り連載されたコラムを元に、そこに登場する民藝品郡を新たに撮り下ろして再編集したもので、各刊320頁のボリュームを持つ、見ごたえ、読み応えのあるものです。

武蔵野美術大学在学中、民俗学者宮本常一氏に師事し、柳宗悦の民藝運動に関わる中で、暮らしの道具の中にある美に感銘を受けた久野さんは、日本中を訪ね歩き、数多くの作り手たちと関わり、新たな製品づくりへの取り組みます。それは手仕事の技術を永く土地に根付く仕事にしてゆくための活動とも言え、高度経済成長期、バブル、長い経済不況へと続いてゆく昭和から平成にかけての生活の変化を背景に、手仕事が、作り手が、日本人の暮らしの変遷の記録としても大変興味深い内容となっています。

本誌で繰り広げられる久野さんと作り手たちとの会話は、とても生々しく鮮烈で、時には「そこまで言ってしまっていいのだろうか?」と感じることもあるほどですが、その根底には「民藝のあるべき姿」を求め、自然と人との穏やかな補完関係を、人の暮らしのあるべき姿と結び、未来へ手渡そうとする思いがあったのではないかとも感じています。うまくいく事もあれば失敗もあり、「つくり手の役に立てた!」と喜んだり、思いがけず誰かを傷つけることになって落ち込んだり……。久野さんの強靭な思いや行動を読んでいると、身体の芯が熱くなってくると同時に、涙が出てきます。そして久野さんの早逝が心から悔やまれるのです……。

久野さんとは2012年より刊行の「民藝の教科書 ①〜⑥」(グラフィック社)で監修をしていただいてからのお付き合いですが、残念ながら2015年に急逝されました。直接お目にかかったのは打ち合わせでの数回のみではありましたが、原稿を通して久野さんの思いに共感し、そして時に編集者を通じてアドバイスを頂き、現代に於ける民藝のあるべき姿や、未来につなげる運動の一端を担うつもりで制作を進めていたもので、今回のシリーズではその思いを前回より更に強く感じながら制作を進めています。

造本の話を少し。

デザインでは奇をてらわず、「ことばのうつわ」としての美しさ、「読む道具」としての本の姿にこだわりました。320頁というボリュームを読みやすいものにするため、本文用紙はオペラホワイトマックスという柔らかく軽い用紙を選びました。一方、半分近くのボリュームを永禮賢さん撮り下ろしの美しい写真群に割いているのですが、表面に塗工をしていないこの紙は本来写真印刷には不向きな用紙。写真表現に適した用紙の選定も検討しましたが、これだけの頁数ではどうしても「重い」ため、ソフトカバーとは言え、持つだけで疲れる本になってしまいます。うつわ、編粗品、染織品、そして家具、作り手が生み出した物たちの魅力をしっかりと描きながら、カタログではなく、読むための本として柔らかさ、しなやかさを共存させたいという思いがありました。

そのため事前に図書印刷の丹下善尚プリンティングディレクターと共にかなりの時間をかけ、会話とトライアルを続けました。今年4月に「うつわ①」、7月刊行の「うつわ②」と歩みを進める中で、プリプレス、色校正、刷版、印刷機の選定、本番の印刷でベストを得るため、あらゆる場面で可能性を追求し、そしてもうじき出来上がる3巻目〈いろいろ①〉では、よくぞここまで、と言っては言い過ぎかもしれませんが、通り一遍のことで出来ることではないレベルのものになったように思います。工業製品である印刷物であっても、各行程での現場の方々のたゆまぬ尽力はまさに手仕事であり、このテーマに於いてこうした形に仕上げられることを、個人的にとても嬉しく感じています。

シリーズ3巻目、〈いろいろ①〉は11月上旬より各書店に並ぶ予定です。既刊2点ともども書店で見かけましたら、是非一度お手にとって見ていただけましたら幸いです。 シリーズではありますが、どの巻から読んでも楽しめる内容となっています。どうぞよろしくお願いします。(S)

既刊のご案内

日本の手仕事をつなぐ旅〈うつわ①〉日本の手仕事をつなぐ旅〈うつわ②〉

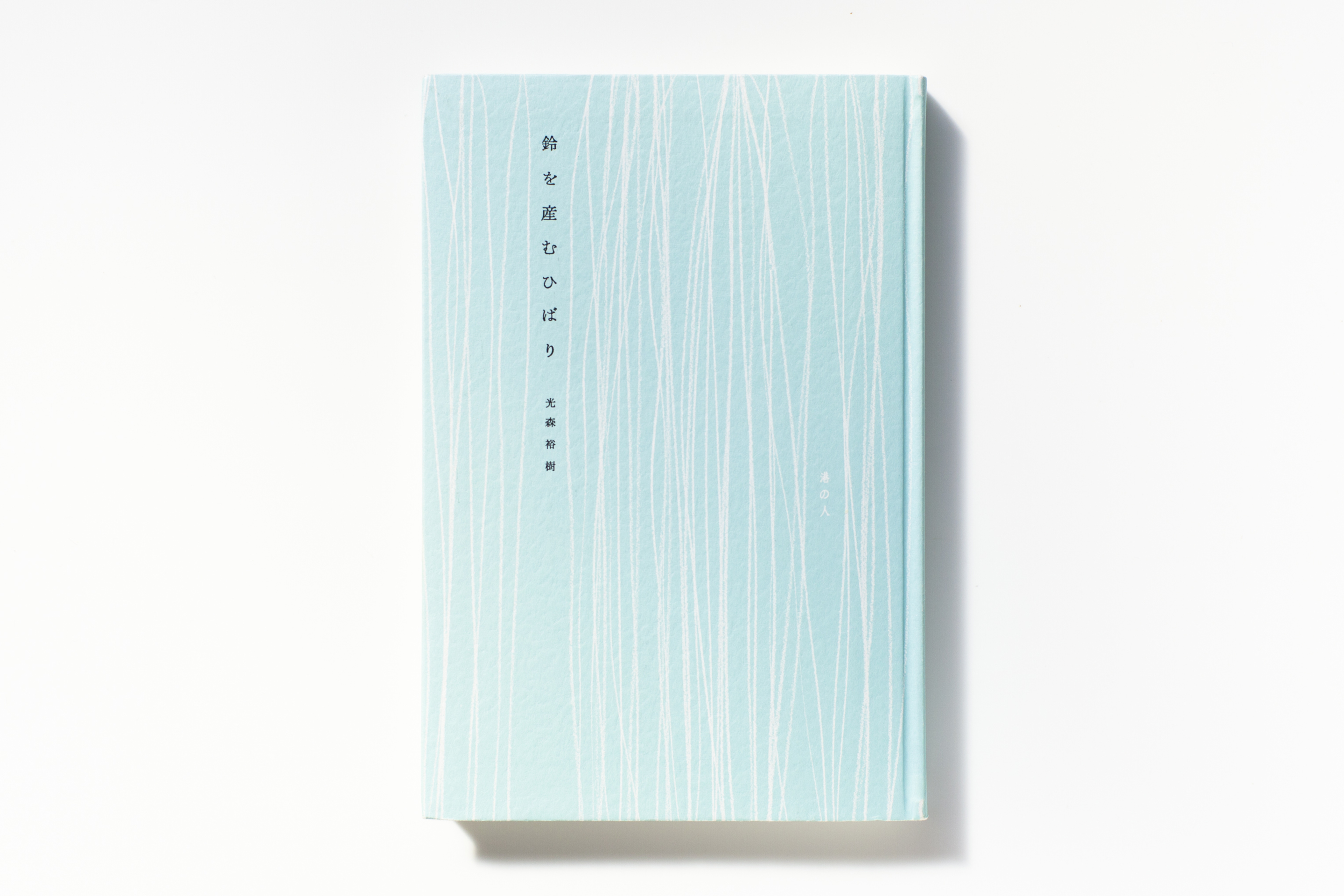

鈴を産むひばり 装幀

鈴を産むひばり

光森裕樹

2010年 港の人

ゼロ年代を代表する新鋭歌人 光森裕樹さんの第一歌集です。

それまで、歌集とはまるで縁が無かったこともあり、お話をいただいたときには少し戸惑いましたが、ゲラをいただき、読み進めてゆくうちに、日常のふとしたシーンを瑞々しく描き出す感性に強く心をうばわれ、夢中になって読み進め、何度も読み込んだことを覚えています。

表紙の描線は、無造作に鉛筆を前後に動かして描いたもので、流れる水、頬を撫でる風、雑踏の上空に交錯する様々な人の思いのようなイメージで、五月の空色に見立てた地色に添えました。

上製本ですが、“チリ”を製本所さんでできる限界まで小さくし、表紙に使用する厚紙を、上製本としてはギリギリの0.8mmにすることで、重くならない造本にしています。

発売直後より歌集としては異例の反響があり、翌月には増刷が決定。同年光森さんはこの第一歌集で「第55回現代歌人協会賞」を受賞しました。

また、各界からの書評では、内容のみならず、造本に触れられたものも多く、その愛されように、個人的にとても嬉しくなりました。

また本書は、「港の人」が本に帯をつけることを辞めた初めての本であり、その後書籍の本来の姿を問う興味深い議論が起きるなどということもありました。

本文は金属活字による活版印刷。イワタ明朝体による組版は内外文字印刷さん、印刷は桜印刷さんによるものです。