This page is under construction.

2017年リニューアル春夏版

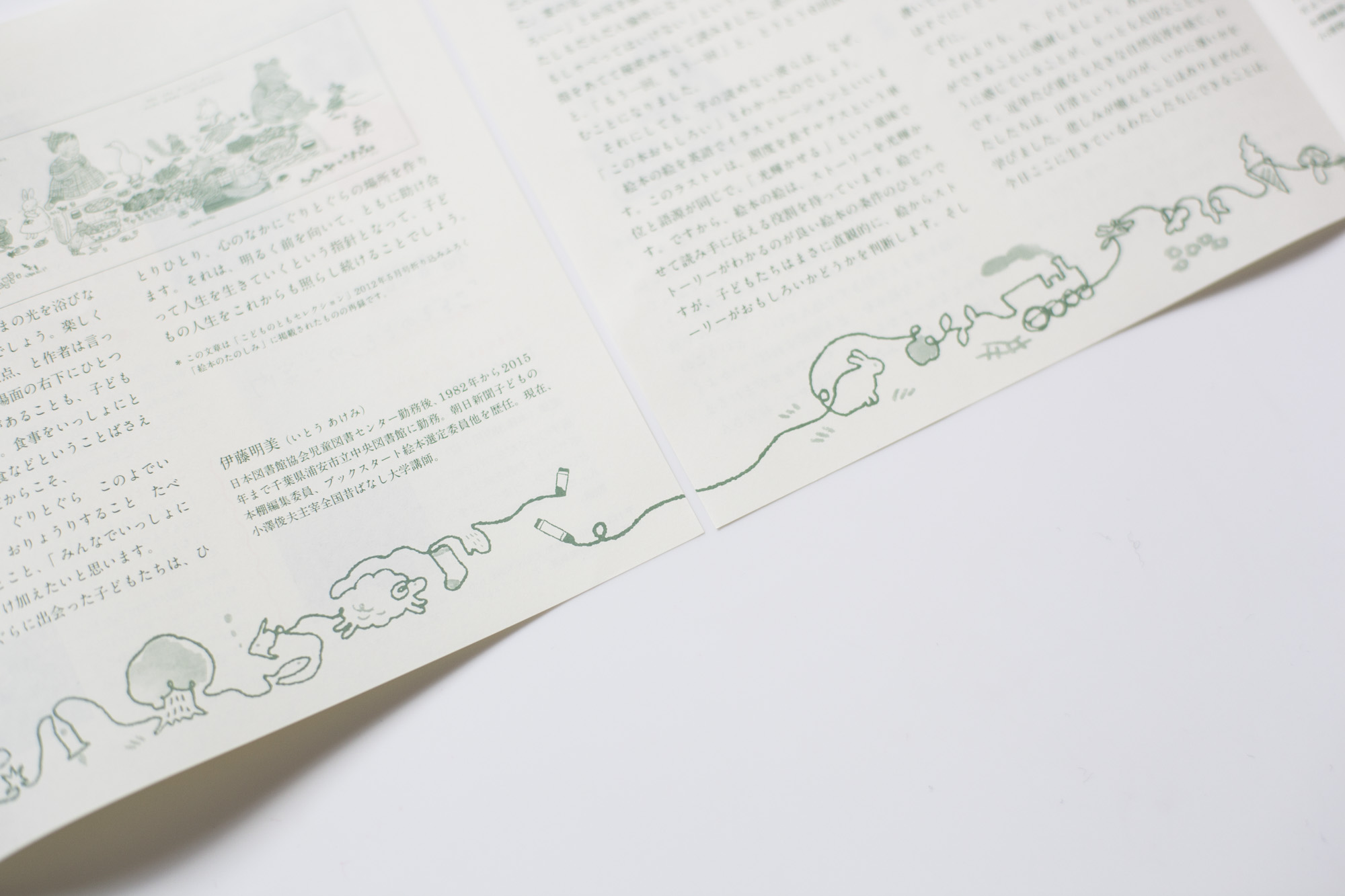

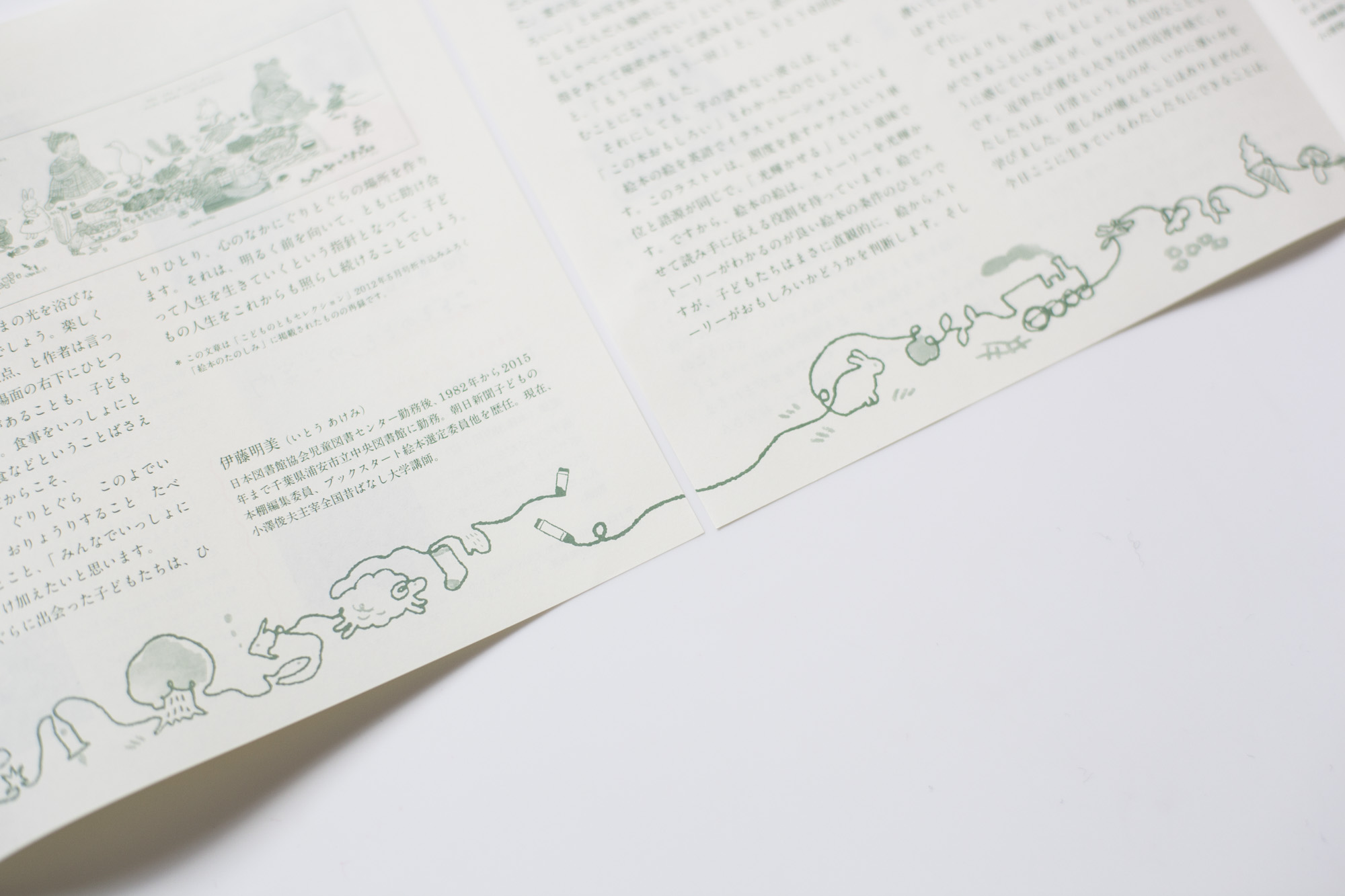

2017年リニューアル春夏版 中面デザイン

端と端でずっとつながる

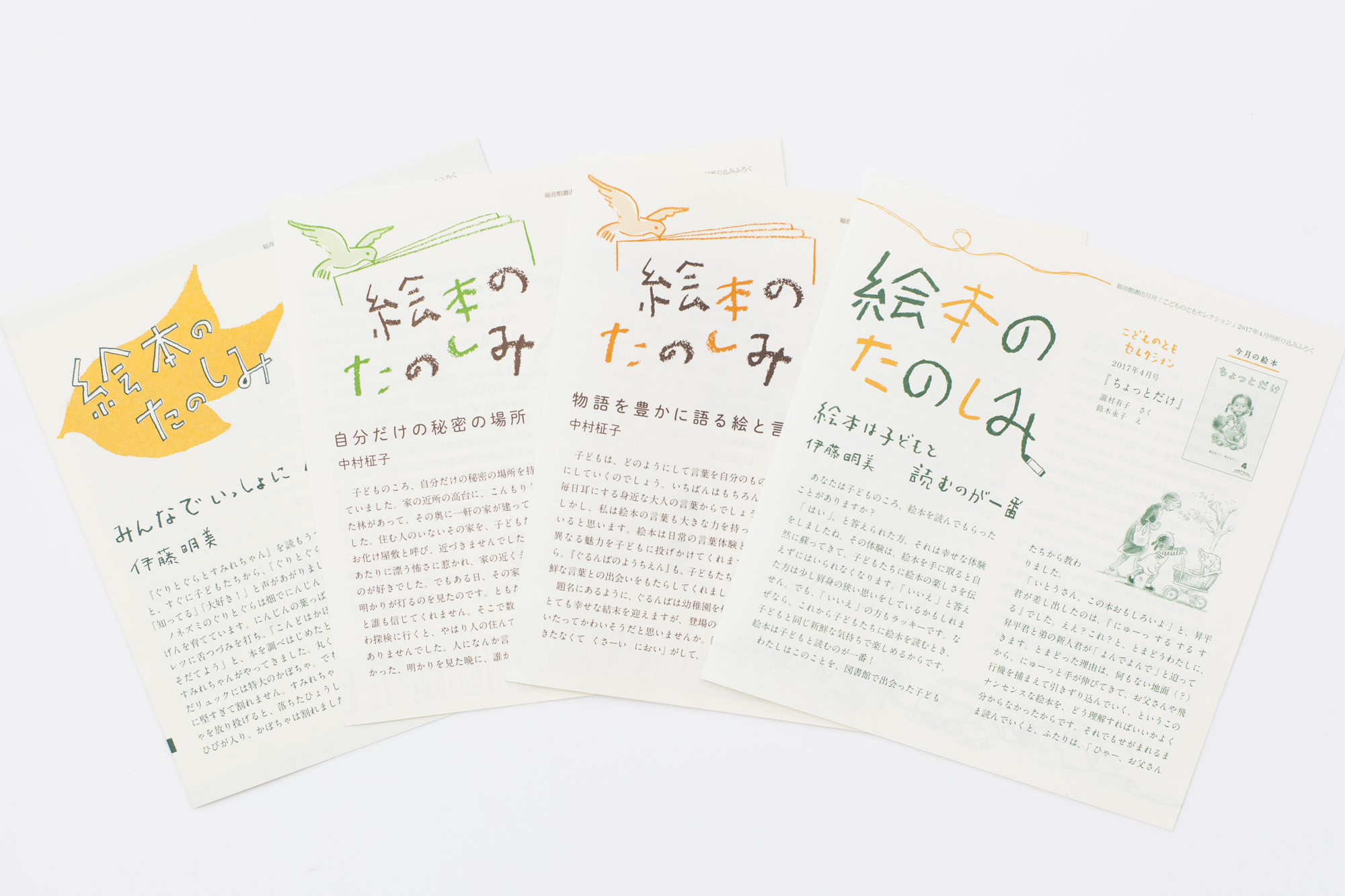

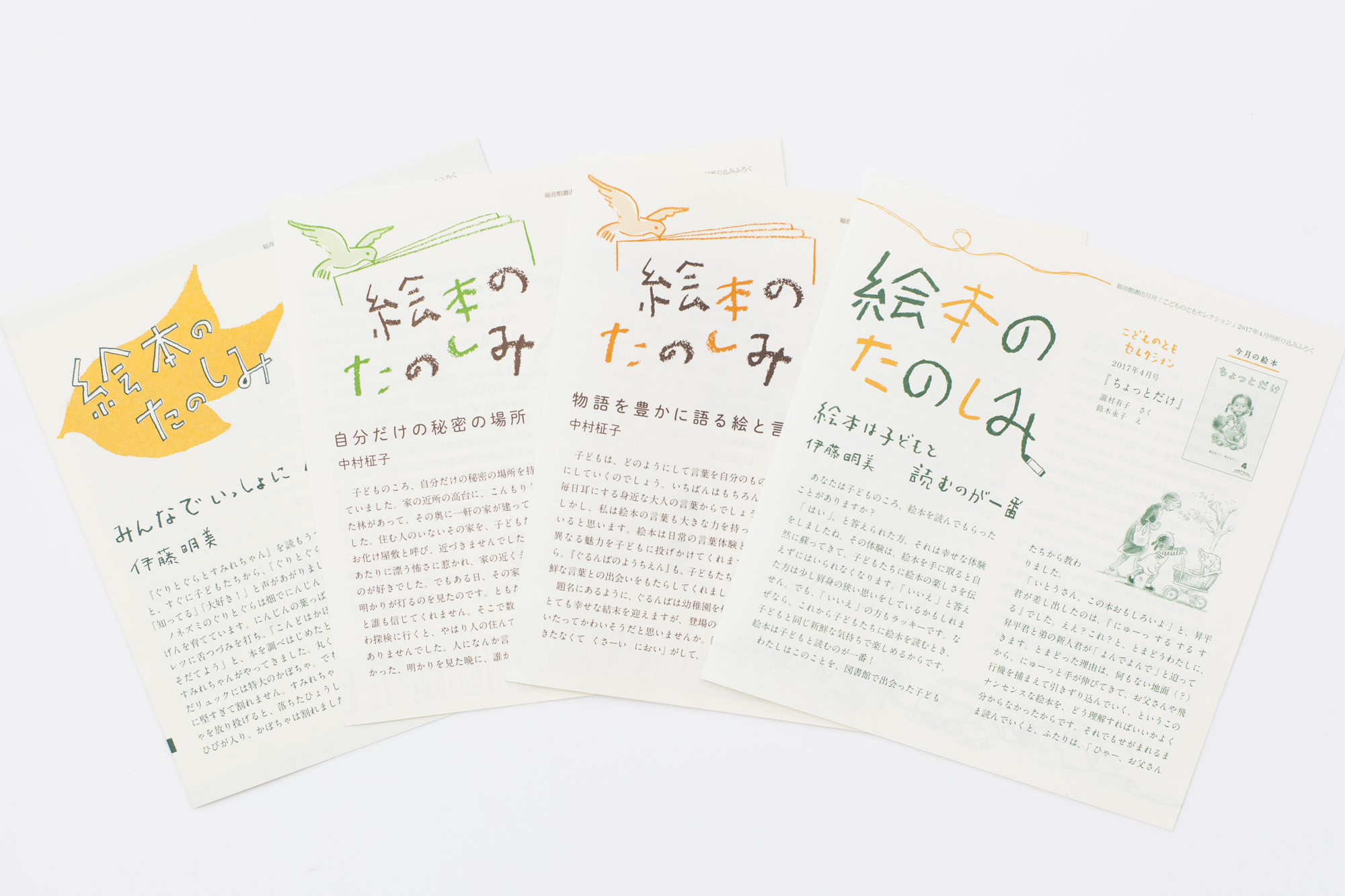

歴代のデザイン 左から 2012年版、2015年 春夏版、秋冬版、2017年リニューアル春夏版 デザイン

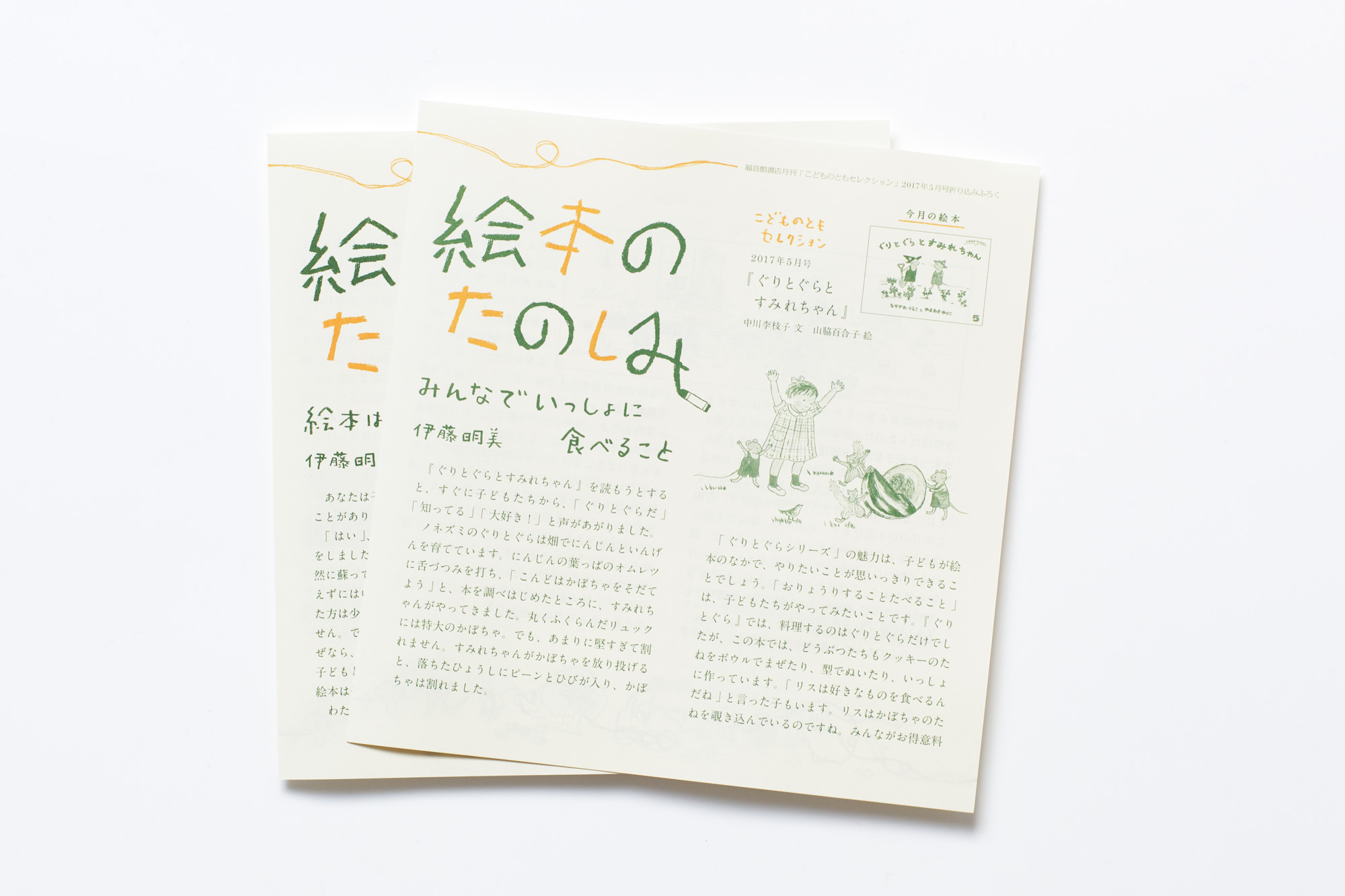

絵本のたのしみ

こどものともセレクション付録

Design : 関宙明 Hiroaki Seki(2012) / 小荒井良子 Ryoko Koarai(2015)/ 池田未奈美 Minami Ikeda(2017)

Art Direction : 関宙明 Hiroaki Seki

Publisher : 福音館書店 Fukuinkan Shoten

『こどものとも』という月刊誌をご存知ですか? 小さな頃にご家庭や園、学校などで親しんだ方もいらっしゃることと思います。

0歳から6歳までのお子さんを持つご家庭や、児童施設に、その年代のこどもたちに特に読んで貰いたい、おすすめの絵本を毎月送ってくれる福音館書店による定期購読サービスです。

毎月の絵本には、付録として『絵本のたのしみ』という小さな冊子がついており、書き手によって内容は様々ですが、絵本の解説や、読み聞かせのコツ、そして絵本の選び方のヒントなど、小さなサイズに似合わず充実した内容の副読本となっています。

ミスター・ユニバースでは、2012年から「絵本のたのしみ セレクション」用冊子の制作を担当しています。

そして今年の4月、3度めのリニューアルを行いました。

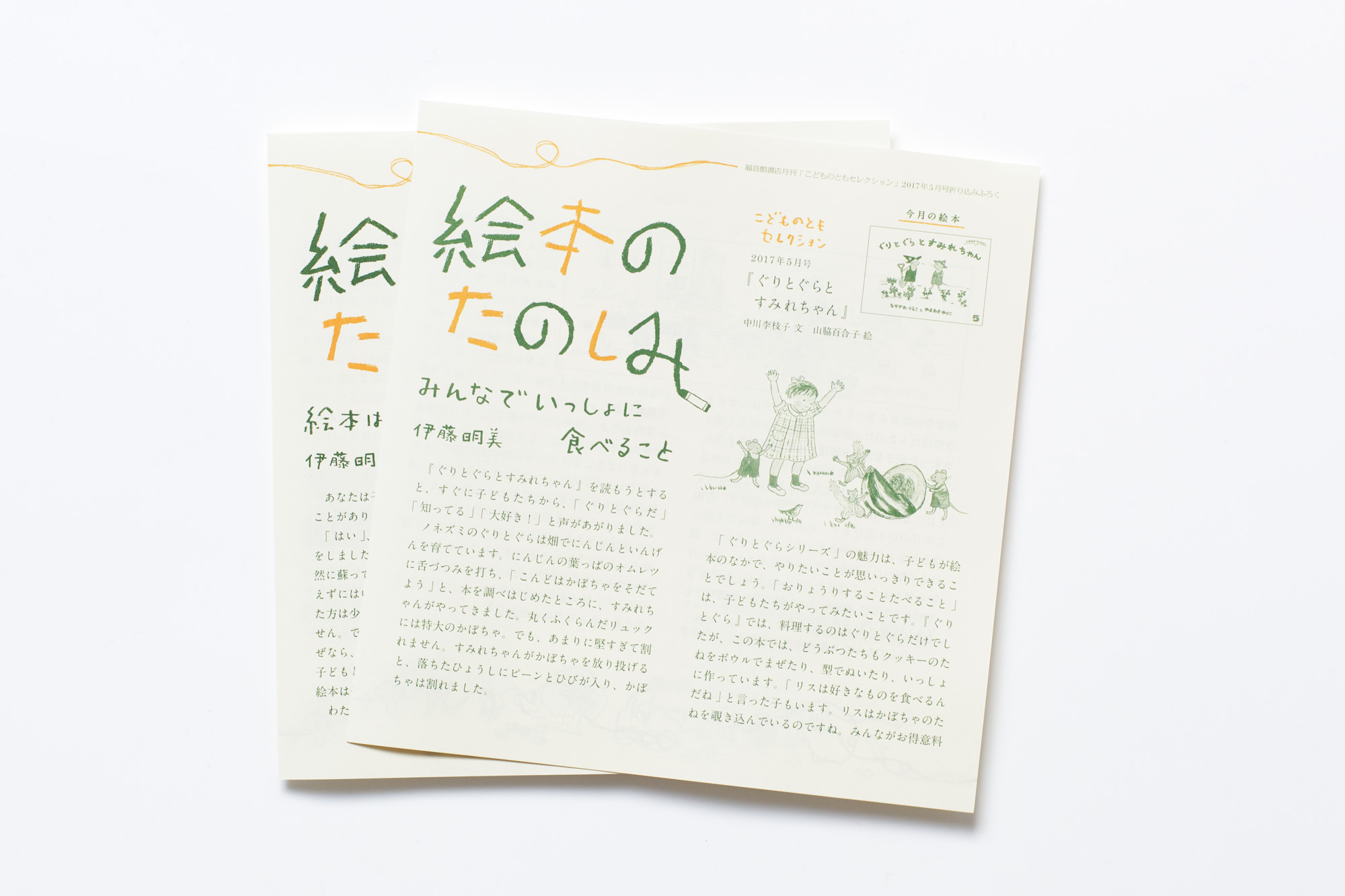

2017年リニューアル春夏版

表面2色に中面1色という限られた色数ですが、固い誌面にならないようにデザインフォーマットを作っています。今回は「らくがき」をテーマに、子どもたちの頭のなかで自由に広がる発想が、ものがたりのように、どんどん姿を変えるさまをモチーフとしました。

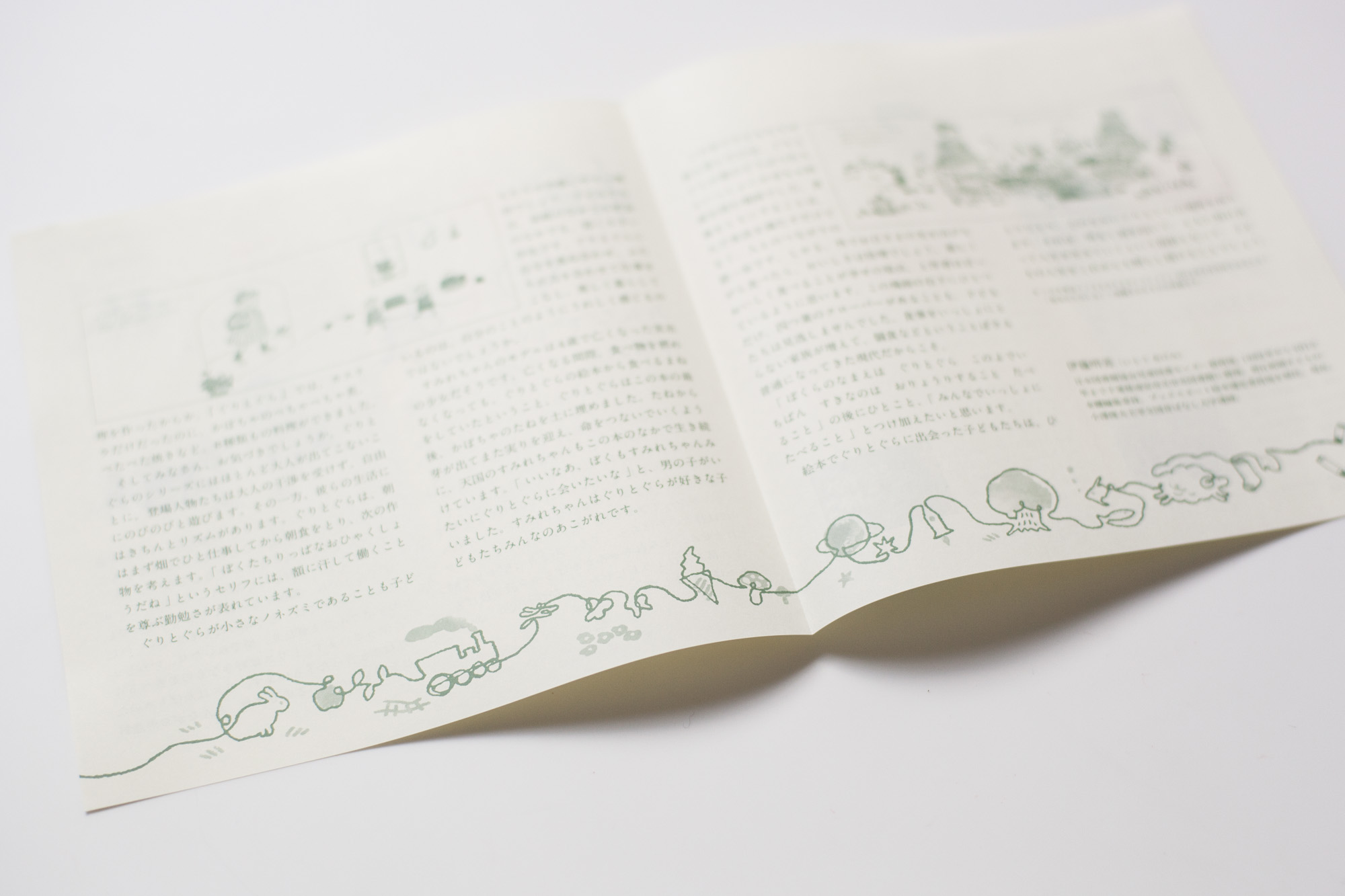

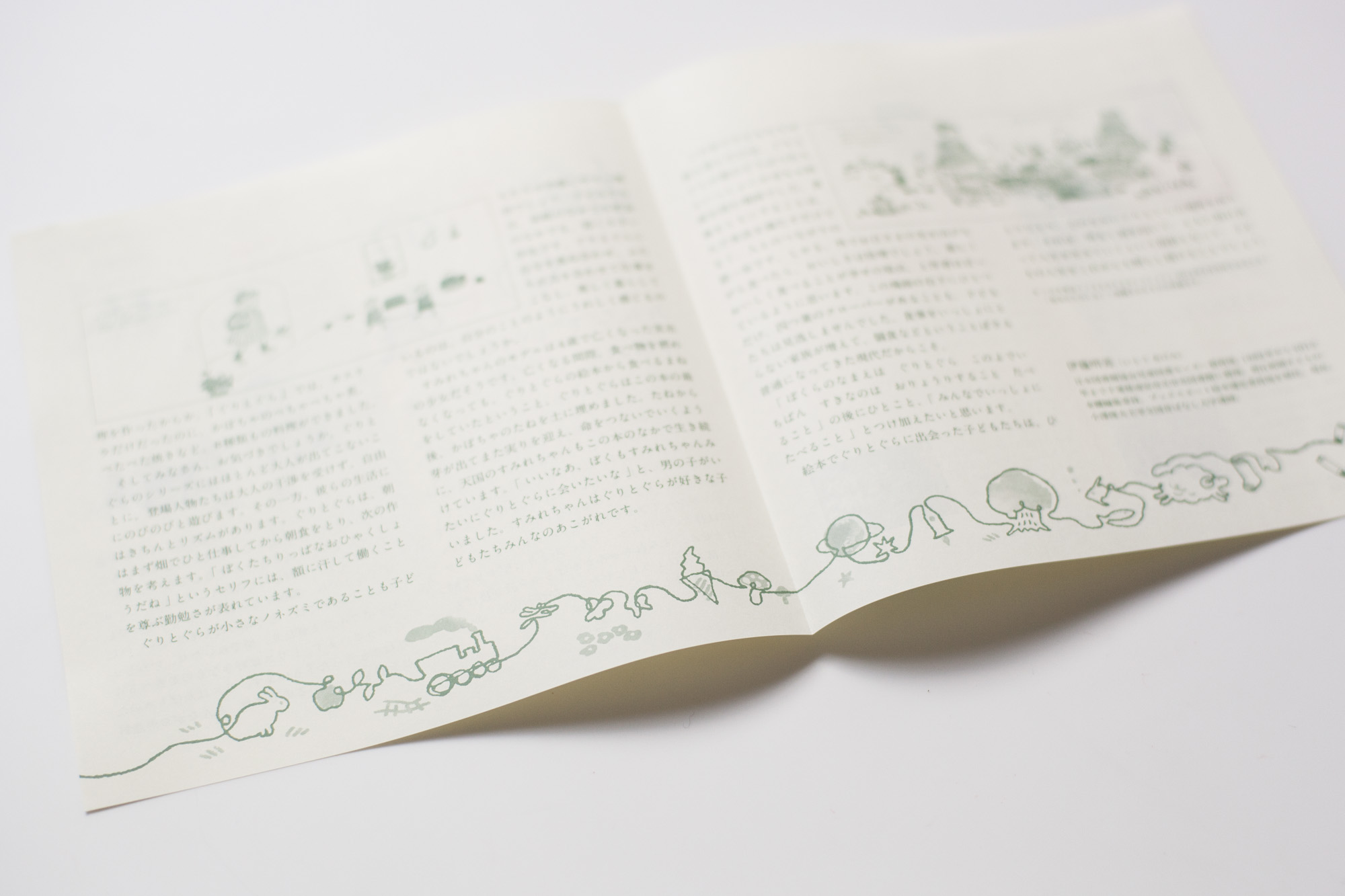

これまでもそうだったのですが、今回のリニューアルでも、中面下に描かれたイラストにちょっとした秘密を込めています。

左から右へと変化するイラスト、これ、実は始めと終わりがつながるようになっています。どれだけの方が気づいたかはわかりませんが、こういうちょっとした「いたずら」みたいなものに気づくと、距離がぐっと近づくように思うのです。

ささやかなことですが、こうしたちょっとした「うれしい」をとても大切にしたいと考えています。

端と端でつながる絵

絵本のたのしみ

こどものともセレクション付録

左から 2012年版、2015年 春夏版、秋冬版、2017年リニューアル春夏版 デザイン

Design : 関宙明 Hiroaki Seki(2012)/ 小荒井良子 Ryoko Koarai(2015)/ 池田未奈美 Minami Ikeda(2017)

Art Direction : 関宙明 Hiroaki Seki

Publisher : 福音館書店 Fukuinkan Shoten

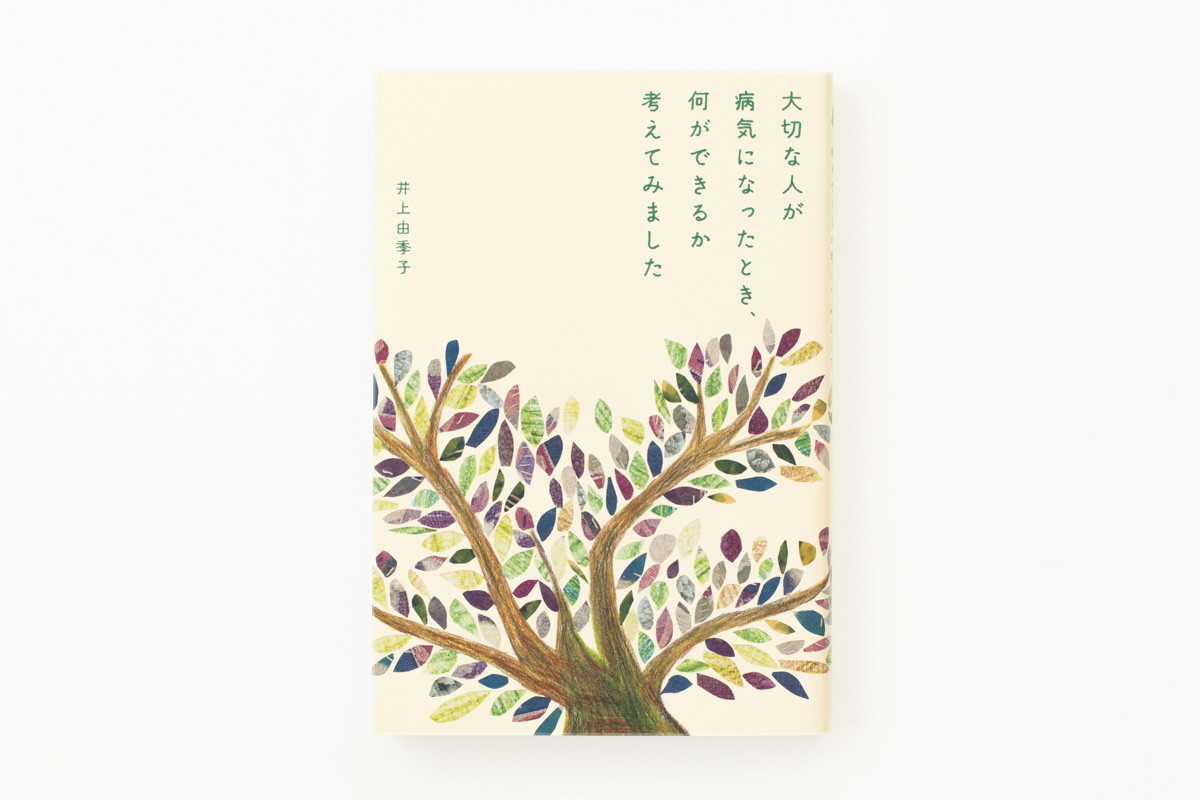

大切な人が病気になったとき、何ができるか考えてみました 装幀

大切な人が病気になったとき、

何ができるか考えてみました

井上由季子 著 赤澤かおり 編集

筑摩書店刊

新しい本が出来ました。

本書は、著者の井上由季子さんがご両親の入院をきっかけに、病院での時間を少しでも過ごしやすくするために「患者の家族」として何ができるか、病院の負担にも、そして寄り添い続ける自分自身の負担にもならないよう配慮しながら、実際に行った小さな工夫の積み重ねを記したものです。

その多くは「ティッシュボックスに家族の写真を貼る」や、「声が出にくくなったお父さんのために、単語帳をつくる」など、手軽に始められること。

忙しい、心配、疲れなど、患者、家族、医師、看護師を問わず、病院で過ごす時間には、各々心の負担の種はあるものです。それらを少しでも和らかく受け止め合うために、「気持ちをわかりやすく伝える」ことや、「話のきっかけ」をつくる手助けをすることは、会話を生み、お互いの気持ちが近づき、意思を交わし合いやすい関係を培うことができるのではないかと思います。家族に寄り添いながら、職員の気持ちにも寄り添う。ここに収められた「患者家族からの提言」には、病院に限らず人同士の関係をより良くし、皆が過ごしやすく生きてゆくための沢山のヒントが詰まっているように思います。

後半となる2章では、井上さんが「ホスピタルアート」のつくり手の一人として携わった、『国立 四国こどもとおとなの医療センター(香川)』と、『赤ちゃんとこどものクリニックBe(和歌山)』を紹介します。

日本における公共施設での「アート」というと、「作品」と「見る者」といった、無意識のうちに関係性を分断してしまうようなものを思い描きがちですが、ホスピタルアートディレクター森合音さんは、共に時間を過ごす場としての病院のあるべき姿を、一方向からの働きかけではなく、お互いに手を携え、「人と人とが寄り添うことで、命のちからを育む場所」として定義し、アートという技術を用いて患者、職員、この場所で過ごす(あるいは訪れる)人々の関係づくりに於ける最適解を、病院に常駐しながら日々探り、そして実践しています。

さて、デザインの話をします。

初めてのお打ち合わせの時、著者の井上さんとちくまの編集担当の方から様々なお話を伺ううちに、「制作に入る前に森さんに会い、自分の目で病院を見ないと、デザインを誤りそうだ」という思いが生まれました。

既に取材は済んでいるので、私が行かずとも本は出来上がるのですが、どうしても自分の気持ちをそのままにしておくことが出来ず、香川県へ向かいました。

病院で迎えてくださった森さんを前に、言葉に詰まってしまいました。 自分のことをどう説明すればいいのだろう……?

「私はこの本で文章を書くわけではありませんし、写真を撮るでも、イラストを描くわけでもありません。ましてや取材は既に済んでいます。私は本のデザインを依頼された者です。ですので、今日頂いた時間が、はっきり「これ」とわかる形になるかどうかは、お約束することはできません。ですが、デザインを進めるにあたって、原稿から感じたことを、どのような形で定着すべきなのか自分自身で納得して進めたいと考えています。そのためには、自分の目で病院を見、森さんに会うことが必要だと思いました」。

身も蓋もない言い方だと思いましたが、森さんは、「関さんも動く人なんですね。お気持ちよくわかります」と、言ってくださり、ホッとしました。

ホスピタルアート、医療、病院、病院で働く職員の皆さんのこと、人とアートの間にある普遍的な関係、そこから導き出される政策提言……。

この場所で様々なかけらたちが形づくろうと動き始めている、その力強い動きを聞いていると、なんだか勇気が湧いてきます。

個人的にいちばん印象に残ったのは、森さんが下見として初めて病院を訪れた時のエピソードでした。

駅からの途中にある善通寺というお寺に立ち寄りました。その境内には樹齢千年と言われる大きな楠があります。千年の間変わることなく、人々の喜びや悲しみを見つめてきた大楠。今も尚、青々と芽吹く生命力の塊のような姿を見て、生き物の「いのちの強さ」に強く励まされたそうです。「いのちを励ます」こと。それこそが病院のあるべき姿なのではないかと感じたそうです。

カバーや本編に描かれた木。これは井上さんが主催する工房の生徒さんたちに作っていただいたものです。この本の象徴として、私自身もその目で見た、善通寺の大楠の、あの生命力を表現したいと思いました。しかし、その姿を写真やイラストで再現することは違うと思いました。生命力だけを取り出したような表現ができないものか思い悩みました。そして表現のプロではなく、手を動かすことが大好きな人々が集う工房の生徒さんたちに、生き生きとした「木」の姿を描いてもらうというアイディアへとたどり着きました。

数ヶ月後、ダンボールに詰められて80点ちかくのアートワークが届きました。箱を開けた瞬間、大げさでなく、「今まさに芽吹かん」といった生き生きとした息吹が、アートワークたちから放たれていました。その驚きは忘れられません。ここから先は、ほぼ迷うことなくデザインを進めてゆきました。それはまるで、大きな力に導かれて、すべてがあるべきところへ収まっていったような感覚でした。

生徒さんたちのアートワークは、「四国こどもとおとなの医療センター」にある「ニッチ」と呼ばれる場所で、病院で過ごす人々の目を楽しませています。きっと、あの善通寺の大楠さんのように人々を見つめ、その生き生きとした生命力を持って、皆さんを励ましていることでしょう。

この本は、さらに高齢化する日本社会の中できっと多くの人を励ましてくれることと思います。

書店などで見かけることがありましたら、手にとってくださったら嬉しいです。

善通寺の大楠

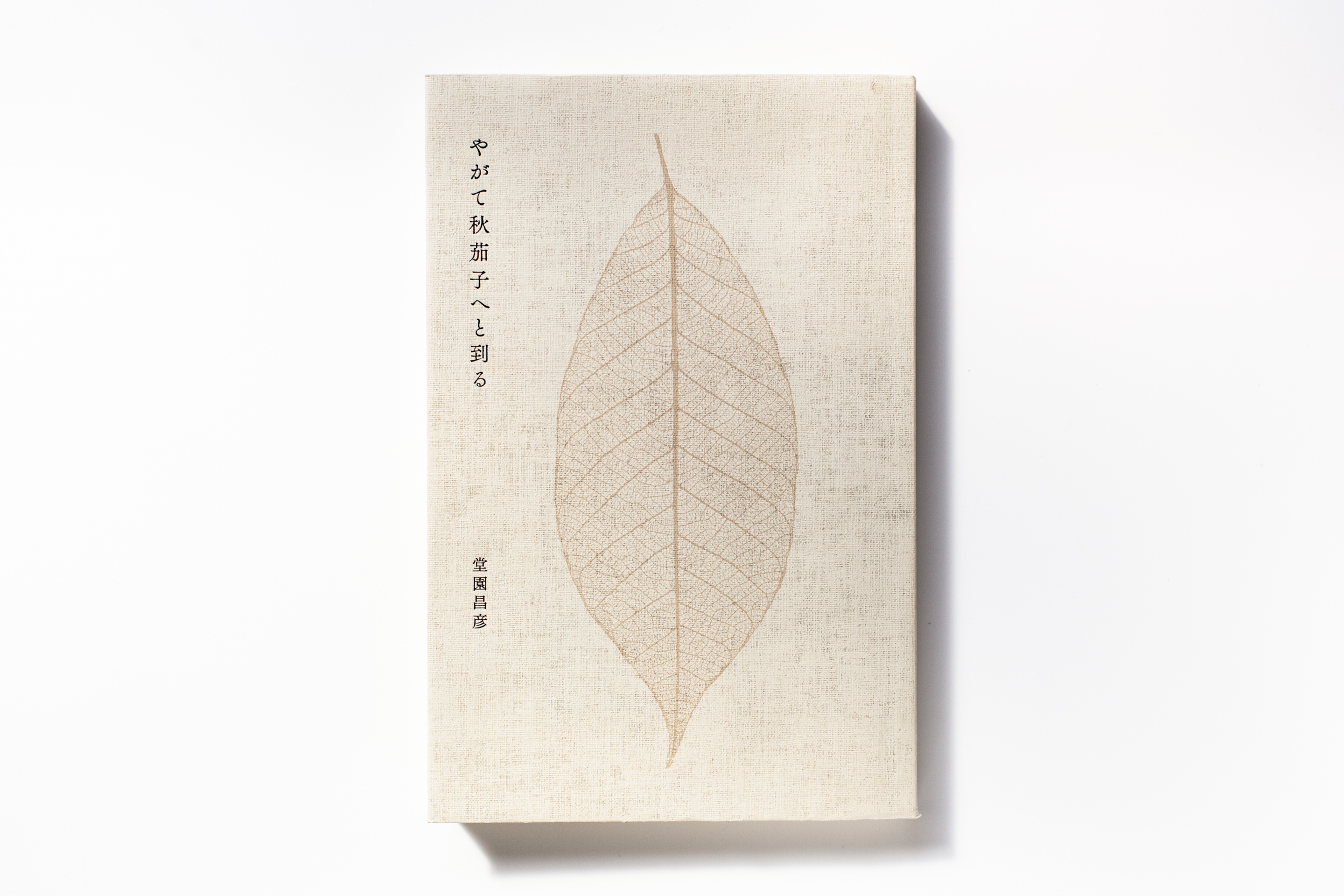

やがて秋茄子へと到る 装幀/ブックデザイン

やがて秋茄子へと到る

堂園昌彦

2013年 港の人

堂園昌彦さんの第一歌集です。堂園さんは『やがて秋茄子へと到る』を上梓するにあたり、先輩の歌人である光森裕樹さんの『鈴を産むひばり』を見て、港の人に決めてくださったとのこと。なんとも装幀家冥利に尽きます。

本文の一葉(頁)一首という大胆な組版は、堂園さんの希望によるもの。このたっぷりとした余白は、堂園さんの上質なポップソングのような世界観を、さらに広げたことと思います。

造本は、軽フランス装に天アンカットという極めてライトなものですが、表紙に用いたタントTSのテクスチャと、葉のイラスト、そして、硬質な艶黒箔によるタイトルとのバランスで、重層的な印象を作り上げることが出来たと思います。

多くの方から「ジャケ買いした」という嬉しいコメントを頂きました。

ポップな世界観は、歌集として異例の反響を呼び、紀伊國屋書店新宿本店による「ピクベス2014」で第一位を獲得。また、多くの好意的な書評を多方面より頂いたそうです。

ブックデザインとしても、第48回造本装幀コンクールに於いて、日本印刷産業連合会会長賞を受賞するなど、個人的にも印象深い仕事となりました。豊文社印刷所さんによる本文の金属活字の活版印刷も本書の奥行きとなり、数多の本好きの方に喜ばれたようです。

デザイン詳細

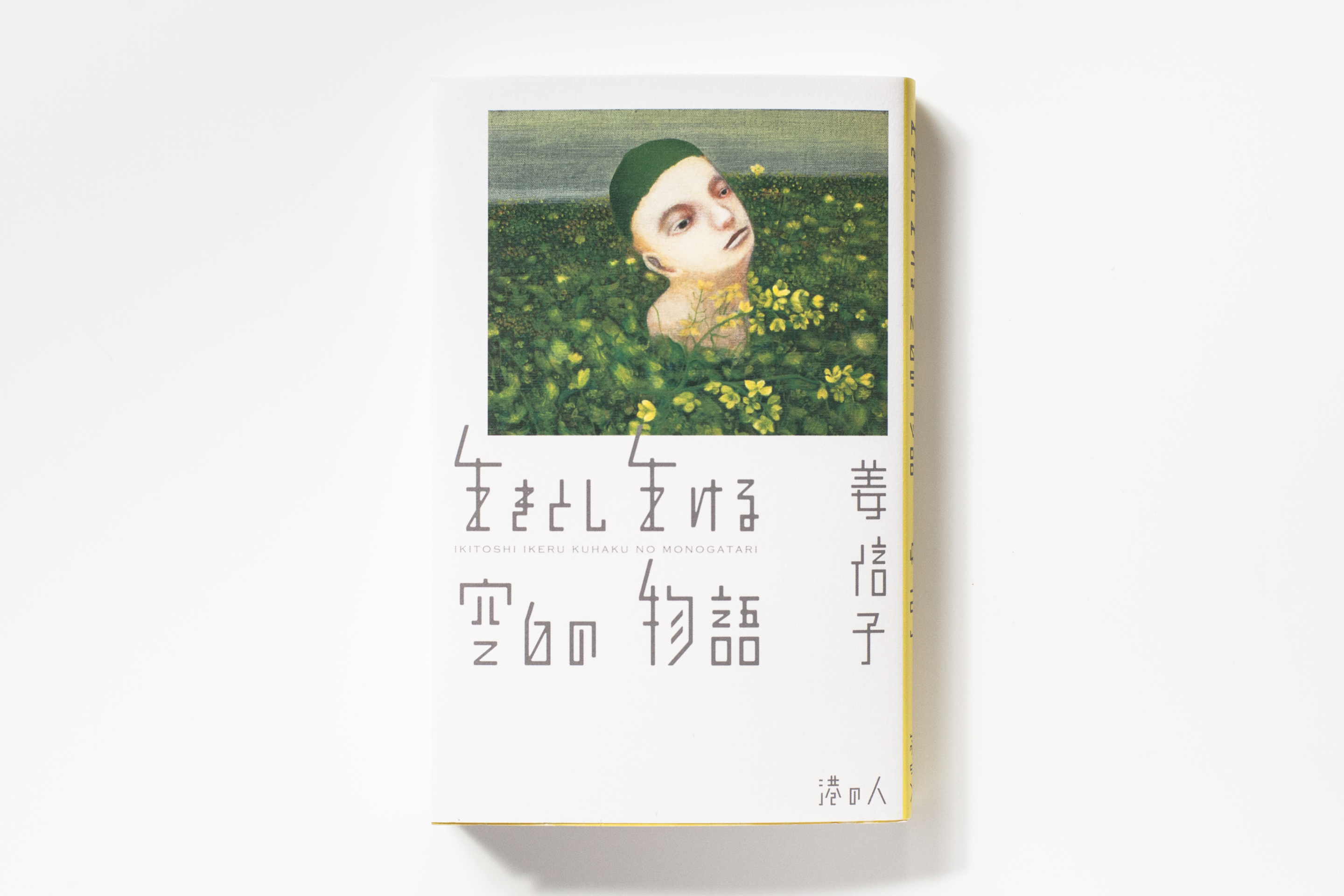

生きとし生ける空白の物語 装幀

生きとし生ける空白の物語

姜信子

2015年 港の人

2011年『はじまれ ――犀の角問わず語り』以来4年ぶり2冊目の「港の人」からの一冊で、新潟日報と西日本新聞での連載に、書きおろしを加えたものです。

装画は平野妙子さんによるもの。連載時にはモノクロで使われていたそうですが、単行本にあたりこの鮮やかで奥行きのある色彩世界で包み込みたいと思い、カバーから見返しへ、そして表紙に至るまで、蛇腹を伸ばしぐるりと絵をつなぎました。

「はじまれ」では、無垢ないのちの塊の姿を造本に託しましたが、今回は、画を「皮膚」として纏わせるというイメージから生まれた造本でした。青い面の裏に赤い面を続けることで、冷たく冷えた皮膚表面の向こうに確実にある、強靭な「いのち」といったものが表現出来たらと思っていました。

「はじまれ」のときもそうでしたが、今回も、姜さんの文章の中にある「熱」に取り込まれ、煽られ、しかし最終的にはもっと熱量が上がるよう、自ら強い風を起こす気持ちで取り組んだデザインです。

デザイン詳細

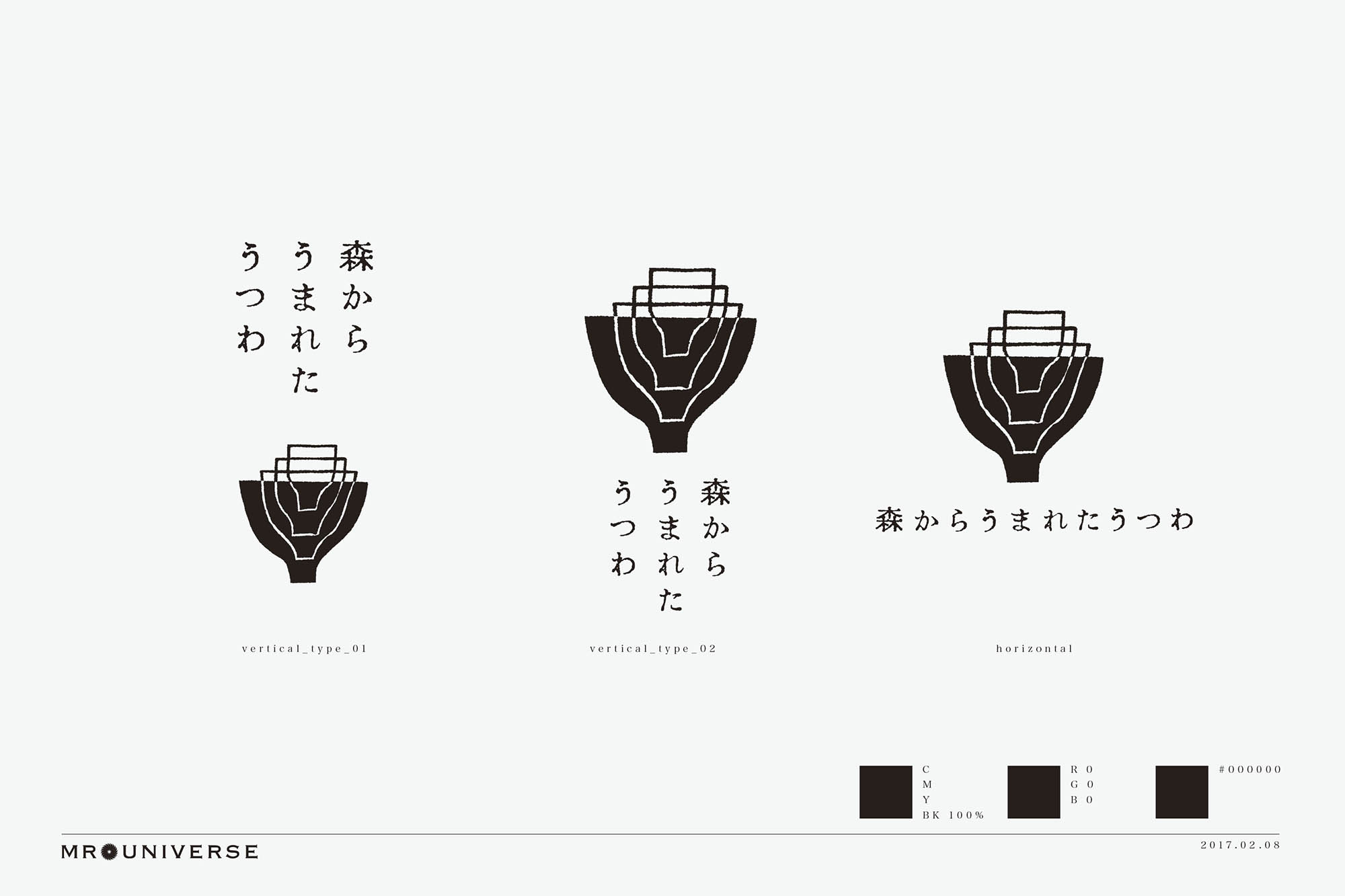

森からうまれたうつわ ロゴデザイン

ロゴバリエーション デザイン

森からうまれたうつわ リーフレットデザイン

森からうまれたうつわ

WOODWORK + Kousha

Design : 池田未奈美

Art Direction : 関宙明 Hiroaki Seki

Client : WOODWORK

明けましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願い致します。

「恭賀新春」年賀状に寄せて

グーテンベルグのはるか昔より、「紙」に束ねられ、「本」として質量を得た「ことば」は、人々の手に育まれ、常に人々のそばにありました。人の思考の拡がりは技術の進化を伴い、紙の用法に於いても百花繚乱の多様性を極めたものでしたが、近年、デジタルという新しいメディアを仲間に迎え入れると、「コスト」という名の秤に載せられ、その多様性を収斂することになってしまいました。なんという不幸。

「ことば」と紙が出会う時、言葉の持つ意味以上の拡がりや奥行きを得ることがあります。デザインはそれらを更に拡げ深める道具です。

紙の質感だけでなく、印刷の技法も「ことば」が持つボキャブラリーであり、(理由はどうであれ)デザイン自らがその多様性を否定することは、人の感受性をなかったことにすることと等しいと思っています。

「ことば」に、質量を。

デジタルもアナログも敵対することなく、表現における多様性として穏やかに共存し、人々の豊かさに貢献する技術たれ。

年賀状ではあるけれど、これはデザインに携わる一人の人間として、変わりゆく時代への願いであり、ささやかなレジスタンスでもあります。

本年もどうぞよろしくお願い致します。

ミスター・ユニバース 関 宙明

◎おしらせ

今年も小川町竹尾見本帖本店にて、「クリエイター100人からの年賀状」展が行われます。

各人が趣向を凝らした新年のメッセージが一同に介する新春恒例の展覧会も、12回目を数えます。平日のみの開催ですが、会期中お近くにお出向きの際は、どうぞお立ち寄りください。

「クリエイター100人からの年賀状」展 vol.12

2017年1月20日(金) 〜 2月24日(金)/土日祝=休

10時〜19時 ※1月27日は17時まで

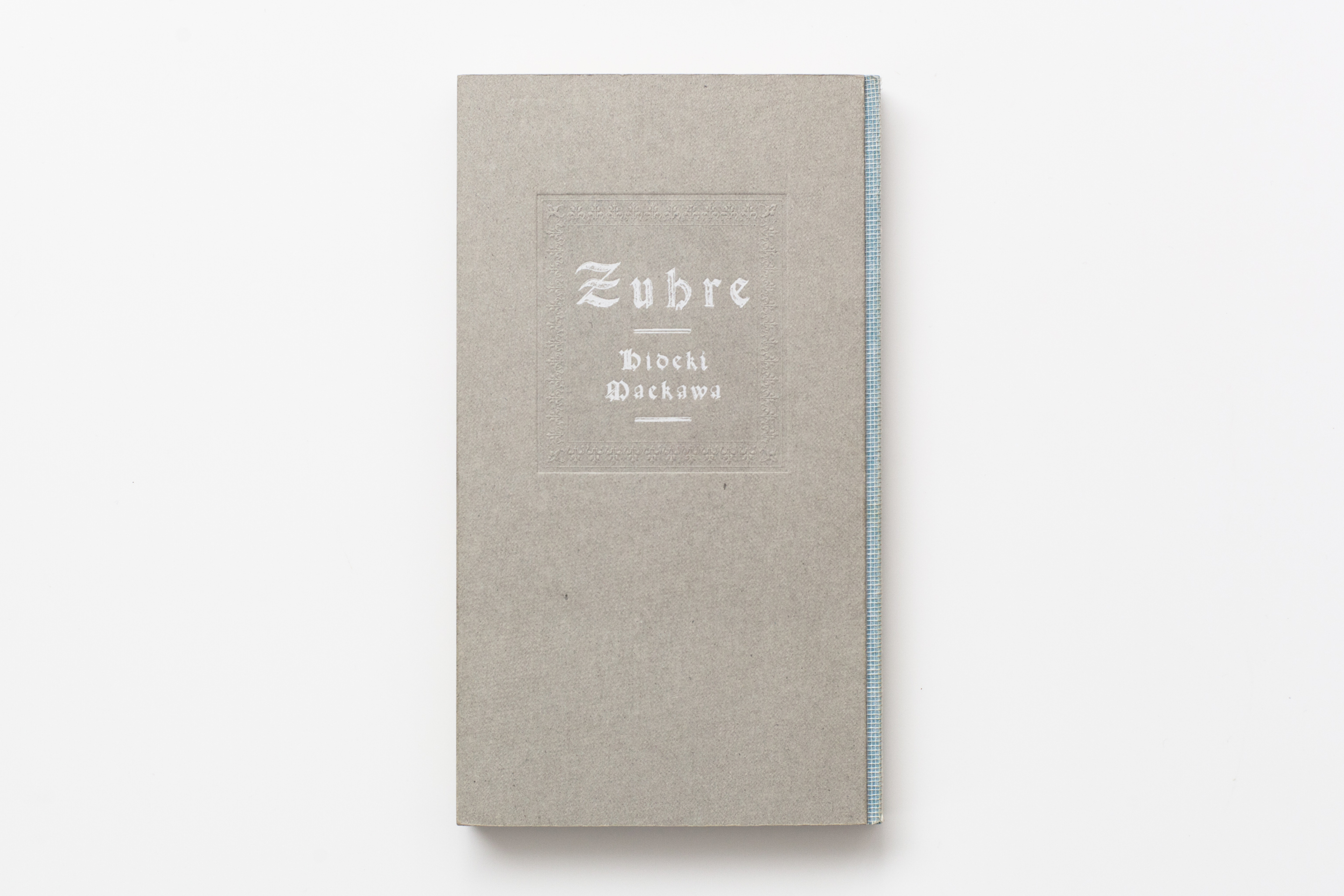

Zuhre 前川秀樹物語集 装幀

Zuhre

前川秀樹

2011年 信陽堂

story

彫刻家、前川秀樹さんの第一物語集です。

様々ないのちが混ざり合う時間。精霊や神々が棲む世界。前川さんの彫刻作品の世界に生きる〈像刻〉たちを、前川さん自らが五編の文章で綴った、もうひとつの「ものがたり」集です。

ビジュアルのこと

本書では、文章で描き出された「ものがたり」と、現物である〈像刻〉をどのように共存させるかがひとつの課題でした。

というのも、写真の持つ情報量と客観性が、読者の頭の中に広がった「ものがたり」から、現実世界に引き戻してしまうのではないか、ということを危惧したからです。

「物語の住人たちがその目で見た世界を写真にできないだろうか?」と考え、現実感を極力削ぎ落とすような方法を検討した結果、ピンホールカメラにいきつきます。

高感度のモノクロネガを限界まで増感をし、ピンホールカメラで捉えたイメージは、ぼんやりとした結像と荒い粒子をまとい、どこか異世界から届いた絵葉書のようになりました。

another story

五編の物語のうち四体の撮影は、前川さんのアトリエで済ませていました。

残り一体の撮影は、別の日に残していたのです。

その日は朝5時に家を出て、車で霞ヶ浦へ向かいました。

数日間続いていた寒さもその日は収まり、凪いだ水面に春の日差しがまばゆく照り返していました。三月にしては暖かく、おだやかな朝でした。

霞ヶ浦を背景にした〈像刻〉の撮影は順調に終わり、スタッフ一同の満足感とともに事務所に戻ったのはお昼ごろでした。

そして午後、早朝ロケの疲れから事務所でウトウトしていたとき、強い揺れに襲われました

大きな揺れと、そのあとに続く小刻みの揺れ。そして地鳴り。道の向こうで鉛筆のように細長いビルが大きく揺れるたび、折れるのではないかと心配になりました。事務所のラジオをつけっぱなしにしていると、やがて収束するだろうと思っていた事態が、さらにさらに大きくなってゆくさまに、強い恐怖を覚えました。余震の度に心がざわつき、ラジオをつける。そんなことを繰り返し、その日は心安らぐこと無く、スタッフ三人で事務所に泊まりました。

3月11日、東日本大震災の日でした。

数週間経ち、少しずつ暮らしが戻ってきましたが、まだまだ様々な部分で混乱や不安が残っていました。

五月に予定されていた展覧会に発売するために進めるべきでは? と思う一方で、様々な人が困窮している中、物資やインフラが欠乏している中、出版することの意義は? それよりも先にやることがあるのではないのか? 誰にとっての出版なのか……?

数週間に渡る自問と逡巡の果て、私たちが送り出そうとしているこの本は、人の心に寄り添い、そして励ましてくれるはずだと最終的に思いいたり、スタッフ一同、気持ちを新たに進めることにしました。

五月の展示初日、多くのお客さまが展示に訪れ、会場に並んだ本を「待っていましたよ」と迎えてくださいました。このときほど、嬉しかった事はありません。

デザインのこと

物語それぞれが異なる世界を描いているように、組版の方でも、あたかもそれぞれが「違う世界で語られた」かのように、五編それぞれの物語に合わせて異なる書体と組み方を合わせました。

また、ひとつの物語を二折に収めることで、折毎に文字用の特色墨+違う特色の組み合わせを可能にし、それぞれの物語に違う色味の特色でピンホールカメラの画像を印刷。各世界の違いを更に補強しました。

製本はコデックス装。表紙を本体より少し短くして背の寒冷紗を見せることで、未完成の、言い換えれば「見てはいけないもの」のような、でも、つい見てしまう、そんな「特別な一冊」の印象を生み出せたのではないかと思います。

デザイン詳細

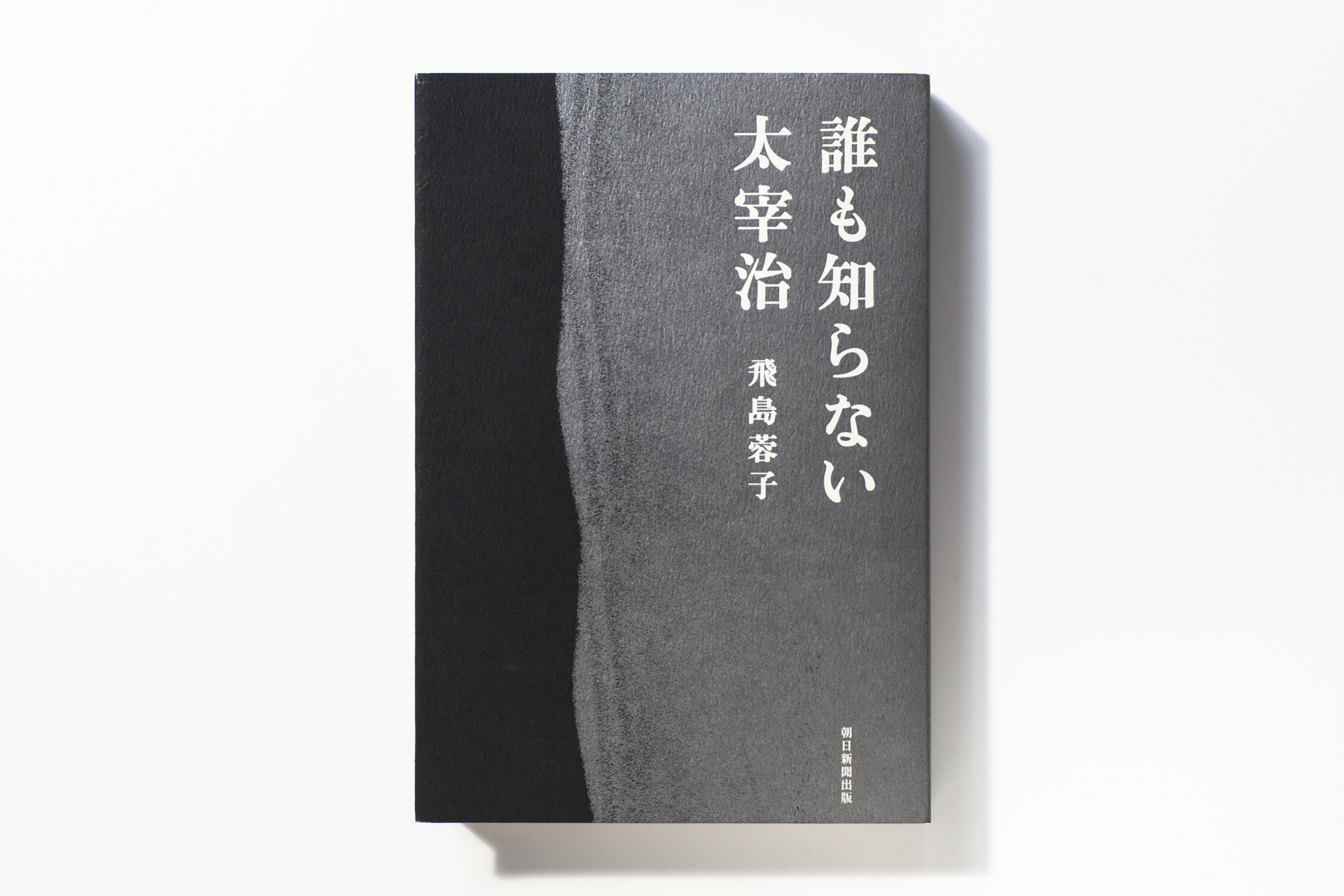

誰も知らない太宰治 装幀

誰も知らない太宰治

飛島蓉子 著

2011年 朝日新聞出版

story

太宰治・初代夫妻と住まいを共にした飛島家、その長女蓉子氏が、父母から繰り返し聞かされた素顔の太宰治を描くエッセイ集です。

デザインのこと

原稿を読みながら、大沼ショージさんが手刷のローラーで刷り上げた、『石』というアートワークを思い浮かべていました。

オリジナルのアートワークは墨を用いて白い紙に刷られたものですが、墨を銀に置き換え、漆黒の上に刷り上げることで、月の光を鈍く反射する川の水面のイメージとなるのではないかと考えたのでした。

銀と黒のコントラストを強調するため、一番濃いスーパーブラックを使い、銀の厚みを出すため2度刷りを行いましたが、逆に平坦な印象になってしまったため、最終的に銀1度刷りとすることで、水面のうねるような「流れ」の表現が可能となりました。

タイトルは白箔を使い、ノセではなくヌキアワセとすることで、強いコントラスを得ました。

本文用紙は、ピンクがかった中質紙。中質紙は、同じ斤量の他の用紙に比べて厚いため、束を増やすことが出来ますが、その見た目に反して物理的に軽く出来るため、カバーの「重い」印象と、持ち上げたときのギャップを生み出しました。

この装幀について、「デザインの引き出し」編集長、津田純子さんがコラムで取り上げてくださいました。