お知らせが遅くなりました。

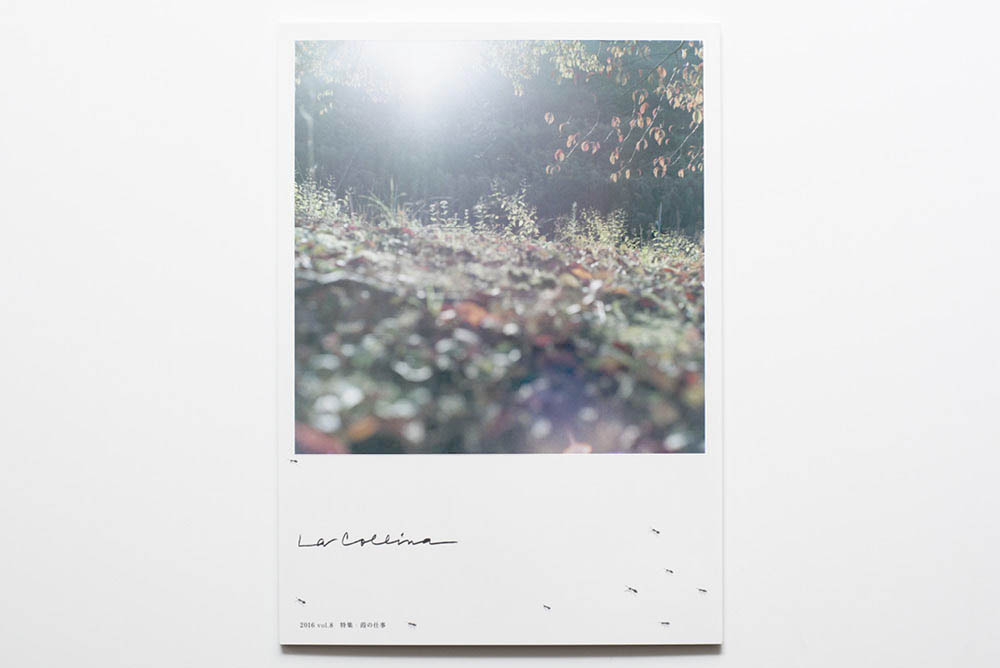

9月より「たねや」「クラブハリエ」各店頭にて「ラ コリーナ」第8号の配布が始まっています。

今回の特集は「葭の仕事」。

近江八幡の多様な生態系の中でも、特に人の暮らしと密接に関わってきた「葭」と「人」の一年を、安土町で四代に渡り葭葺の屋根づくりを手がけてきた「葭留」さんのご協力を得て取材しました。

かつての里山には、自然と人がお互いに寄り添いあうゆるやかな循環が存在し、その中で多様な生態系と、豊かな人々の暮らしが育まれていました。

しかし戦後の復興期から始まる大きな社会構造の変化から、その関係は「効率化」という名の下より人間本位に移行し、それまでに育まれた共存の輪が途切れてしまったように感じます。

そうした中、葭留のご当主竹田勝博さんは、その輪が完全に途切れる前に自分たちで葭を育て、水辺の環境を浄化し、材料としても人々の営みを支える「葭」と、「人」との循環を再度結ぶことで、本来あるべき人と自然の役割分担を、普遍的な営みとして再定義すべく現代に問いかけを続けています。

葭の生命力を余すところなく定着してくださった新居明子さんの力強い写真と、葭地に佇むと包まれる様々な生物たちのささやきを生き生きと綴る渡辺尚子さんの文章でお送りします。

是非、お愉しみください。

2012年春から刊行を始めたラ コリーナも第8号。

毎号テーマを見つけ、一年をかけて育み、定着する。言ってみれば淡々として、同じことの連続に見えるこの流れの中にも、取材の度、様々な発見から生まれる成長への実感があります。こうして逗まること無く歩みを続けてゆけるのも皆様のご支援のおかげです。心より感謝いたします。

これからも、より美しく、さらに楽しんでいただける誌面作りをしてゆきます。

どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。

本誌の詳細は、こちらもご参照ください。

La Collina vol.08 「葭の仕事」

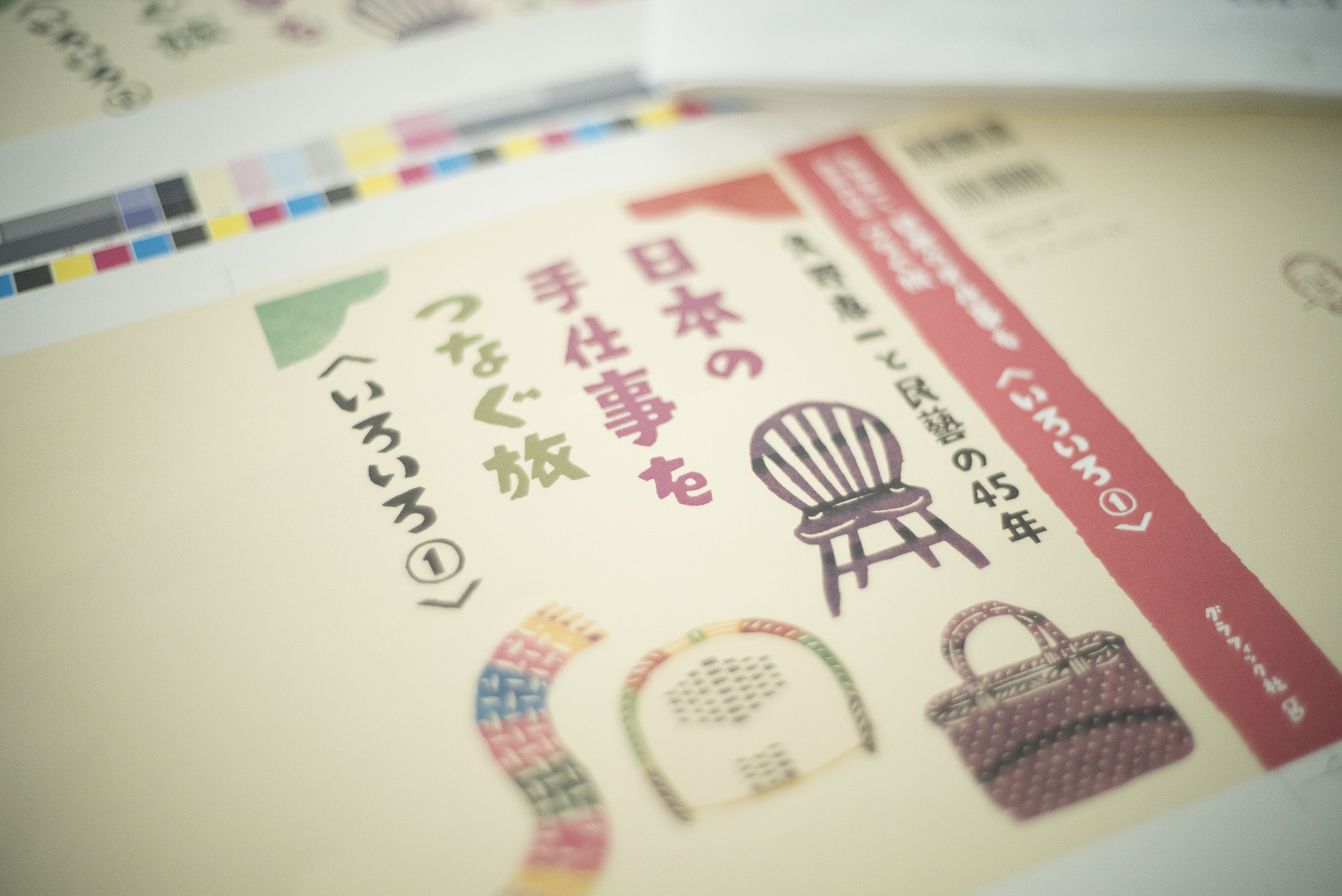

日本の手仕事をつなぐ旅 〈いろいろ①〉

「久野恵一と民藝の45年 日本の手仕事をつなぐ旅」シリーズの刊行が続いています。

このシリーズは、「手仕事フォーラム」のwebサイトにて「kuno × kunoの手仕事良品」として10年に渡り連載されたコラムを元に、そこに登場する民藝品郡を新たに撮り下ろして再編集したもので、各刊320頁のボリュームを持つ、見ごたえ、読み応えのあるものです。

武蔵野美術大学在学中、民俗学者宮本常一氏に師事し、柳宗悦の民藝運動に関わる中で、暮らしの道具の中にある美に感銘を受けた久野さんは、日本中を訪ね歩き、数多くの作り手たちと関わり、新たな製品づくりへの取り組みます。それは手仕事の技術を永く土地に根付く仕事にしてゆくための活動とも言え、高度経済成長期、バブル、長い経済不況へと続いてゆく昭和から平成にかけての生活の変化を背景に、手仕事が、作り手が、日本人の暮らしの変遷の記録としても大変興味深い内容となっています。

本誌で繰り広げられる久野さんと作り手たちとの会話は、とても生々しく鮮烈で、時には「そこまで言ってしまっていいのだろうか?」と感じることもあるほどですが、その根底には「民藝のあるべき姿」を求め、自然と人との穏やかな補完関係を、人の暮らしのあるべき姿と結び、未来へ手渡そうとする思いがあったのではないかとも感じています。うまくいく事もあれば失敗もあり、「つくり手の役に立てた!」と喜んだり、思いがけず誰かを傷つけることになって落ち込んだり……。久野さんの強靭な思いや行動を読んでいると、身体の芯が熱くなってくると同時に、涙が出てきます。そして久野さんの早逝が心から悔やまれるのです……。

久野さんとは2012年より刊行の「民藝の教科書 ①〜⑥」(グラフィック社)で監修をしていただいてからのお付き合いですが、残念ながら2015年に急逝されました。直接お目にかかったのは打ち合わせでの数回のみではありましたが、原稿を通して久野さんの思いに共感し、そして時に編集者を通じてアドバイスを頂き、現代に於ける民藝のあるべき姿や、未来につなげる運動の一端を担うつもりで制作を進めていたもので、今回のシリーズではその思いを前回より更に強く感じながら制作を進めています。

造本の話を少し。

デザインでは奇をてらわず、「ことばのうつわ」としての美しさ、「読む道具」としての本の姿にこだわりました。320頁というボリュームを読みやすいものにするため、本文用紙はオペラホワイトマックスという柔らかく軽い用紙を選びました。一方、半分近くのボリュームを永禮賢さん撮り下ろしの美しい写真群に割いているのですが、表面に塗工をしていないこの紙は本来写真印刷には不向きな用紙。写真表現に適した用紙の選定も検討しましたが、これだけの頁数ではどうしても「重い」ため、ソフトカバーとは言え、持つだけで疲れる本になってしまいます。うつわ、編粗品、染織品、そして家具、作り手が生み出した物たちの魅力をしっかりと描きながら、カタログではなく、読むための本として柔らかさ、しなやかさを共存させたいという思いがありました。

そのため事前に図書印刷の丹下善尚プリンティングディレクターと共にかなりの時間をかけ、会話とトライアルを続けました。今年4月に「うつわ①」、7月刊行の「うつわ②」と歩みを進める中で、プリプレス、色校正、刷版、印刷機の選定、本番の印刷でベストを得るため、あらゆる場面で可能性を追求し、そしてもうじき出来上がる3巻目〈いろいろ①〉では、よくぞここまで、と言っては言い過ぎかもしれませんが、通り一遍のことで出来ることではないレベルのものになったように思います。工業製品である印刷物であっても、各行程での現場の方々のたゆまぬ尽力はまさに手仕事であり、このテーマに於いてこうした形に仕上げられることを、個人的にとても嬉しく感じています。

シリーズ3巻目、〈いろいろ①〉は11月上旬より各書店に並ぶ予定です。既刊2点ともども書店で見かけましたら、是非一度お手にとって見ていただけましたら幸いです。 シリーズではありますが、どの巻から読んでも楽しめる内容となっています。どうぞよろしくお願いします。(S)

既刊のご案内

日本の手仕事をつなぐ旅〈うつわ①〉日本の手仕事をつなぐ旅〈うつわ②〉

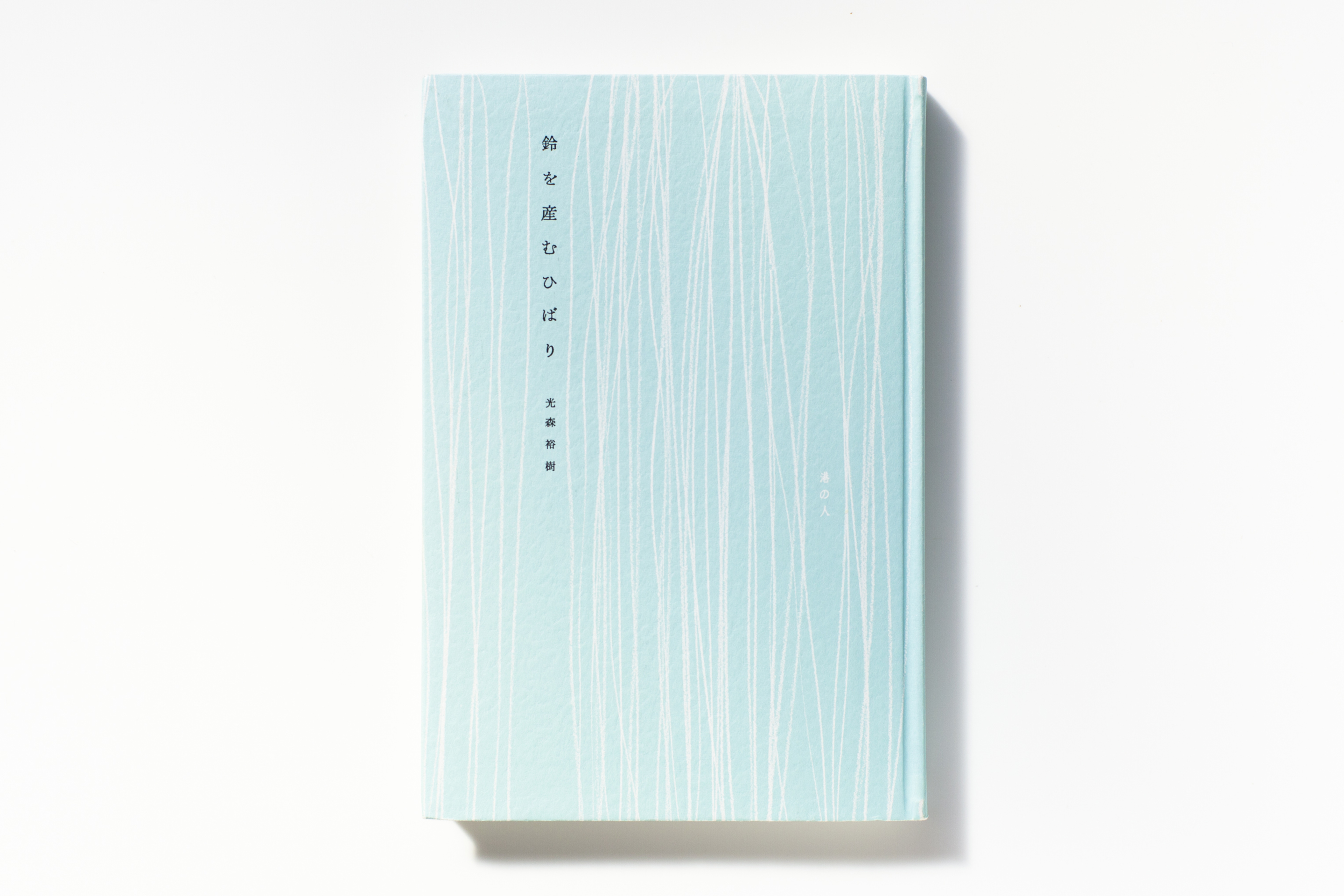

鈴を産むひばり 装幀

鈴を産むひばり

光森裕樹

2010年 港の人

ゼロ年代を代表する新鋭歌人 光森裕樹さんの第一歌集です。

それまで、歌集とはまるで縁が無かったこともあり、お話をいただいたときには少し戸惑いましたが、ゲラをいただき、読み進めてゆくうちに、日常のふとしたシーンを瑞々しく描き出す感性に強く心をうばわれ、夢中になって読み進め、何度も読み込んだことを覚えています。

表紙の描線は、無造作に鉛筆を前後に動かして描いたもので、流れる水、頬を撫でる風、雑踏の上空に交錯する様々な人の思いのようなイメージで、五月の空色に見立てた地色に添えました。

上製本ですが、“チリ”を製本所さんでできる限界まで小さくし、表紙に使用する厚紙を、上製本としてはギリギリの0.8mmにすることで、重くならない造本にしています。

発売直後より歌集としては異例の反響があり、翌月には増刷が決定。同年光森さんはこの第一歌集で「第55回現代歌人協会賞」を受賞しました。

また、各界からの書評では、内容のみならず、造本に触れられたものも多く、その愛されように、個人的にとても嬉しくなりました。

また本書は、「港の人」が本に帯をつけることを辞めた初めての本であり、その後書籍の本来の姿を問う興味深い議論が起きるなどということもありました。

本文は金属活字による活版印刷。イワタ明朝体による組版は内外文字印刷さん、印刷は桜印刷さんによるものです。

デザイン詳細

WORKSのページを更新しました。

昨年末から最近までに手掛けたものの中で主要なものを掲載しています。よろしければご高覧ください。

写真はたねや・クラブハリエ商品広告シリーズより

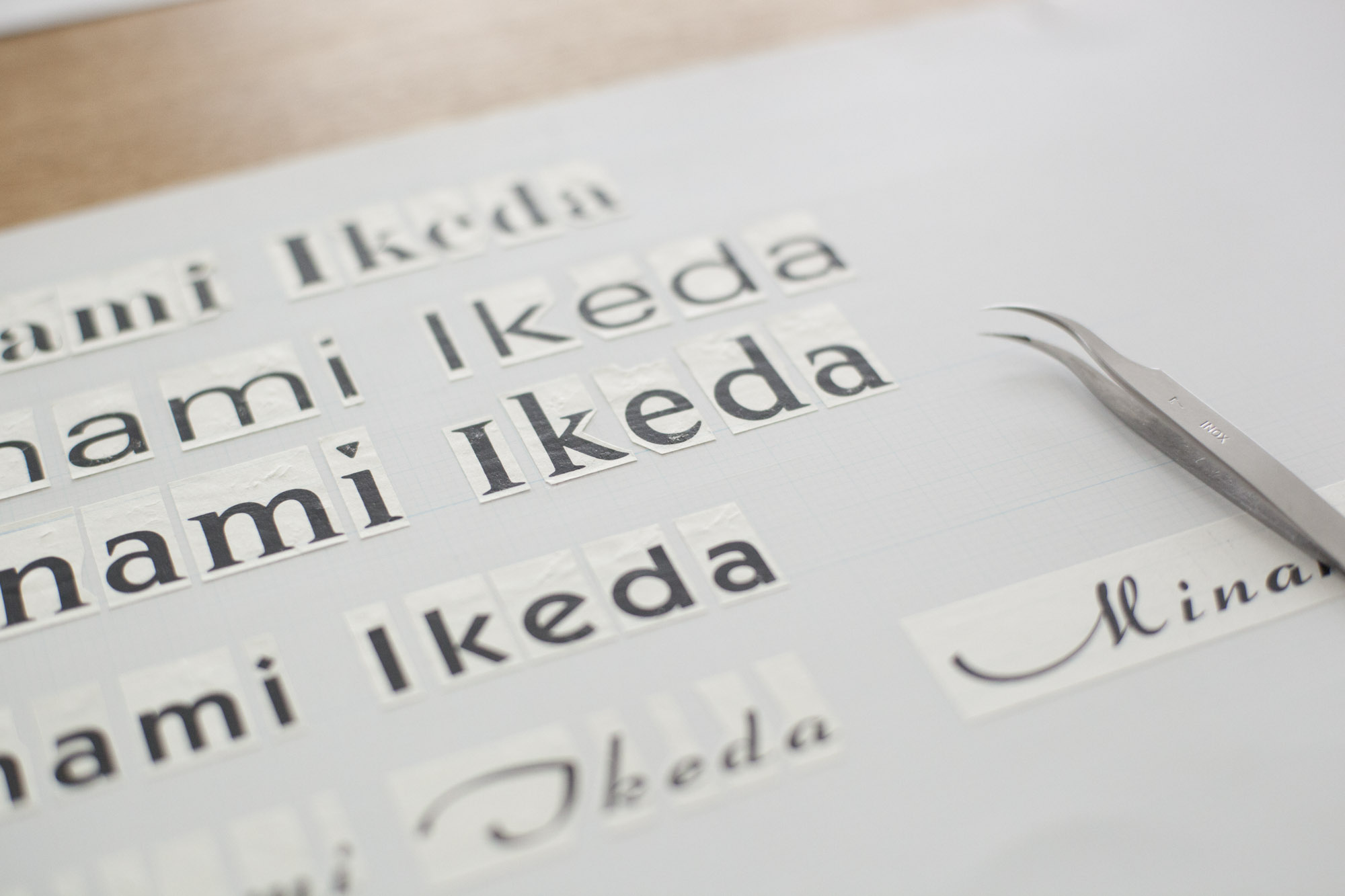

7月の初旬からアシスタントが来て、早や3ヶ月が経ちました。 新卒で未経験ですが、美大のデザイン科卒ということもあり、パソコンで一通りの作業はできる彼女に、初めの一ヶ月間をかけてやってもらった作業は、「目と手のしごと」の練習でした。

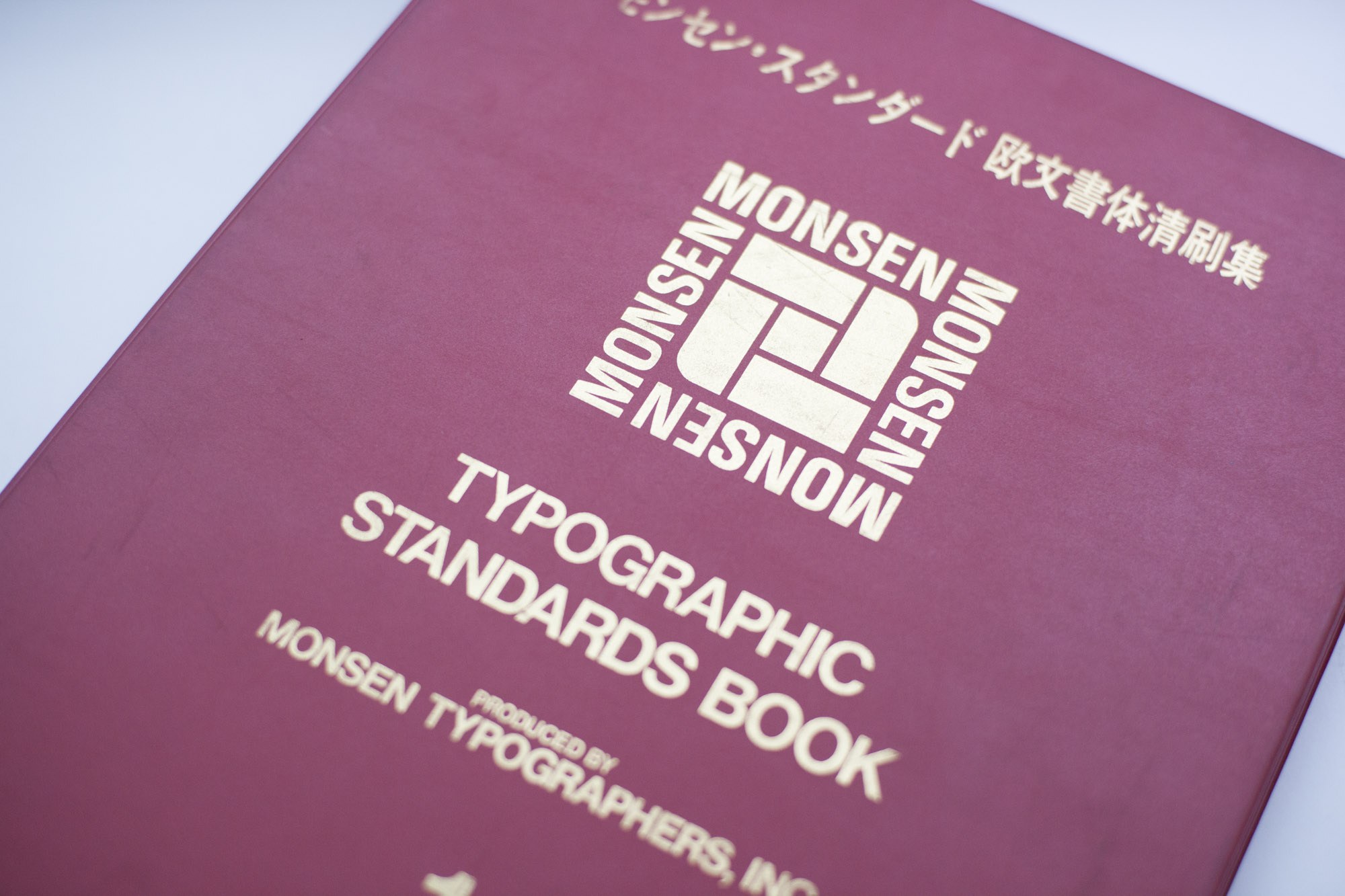

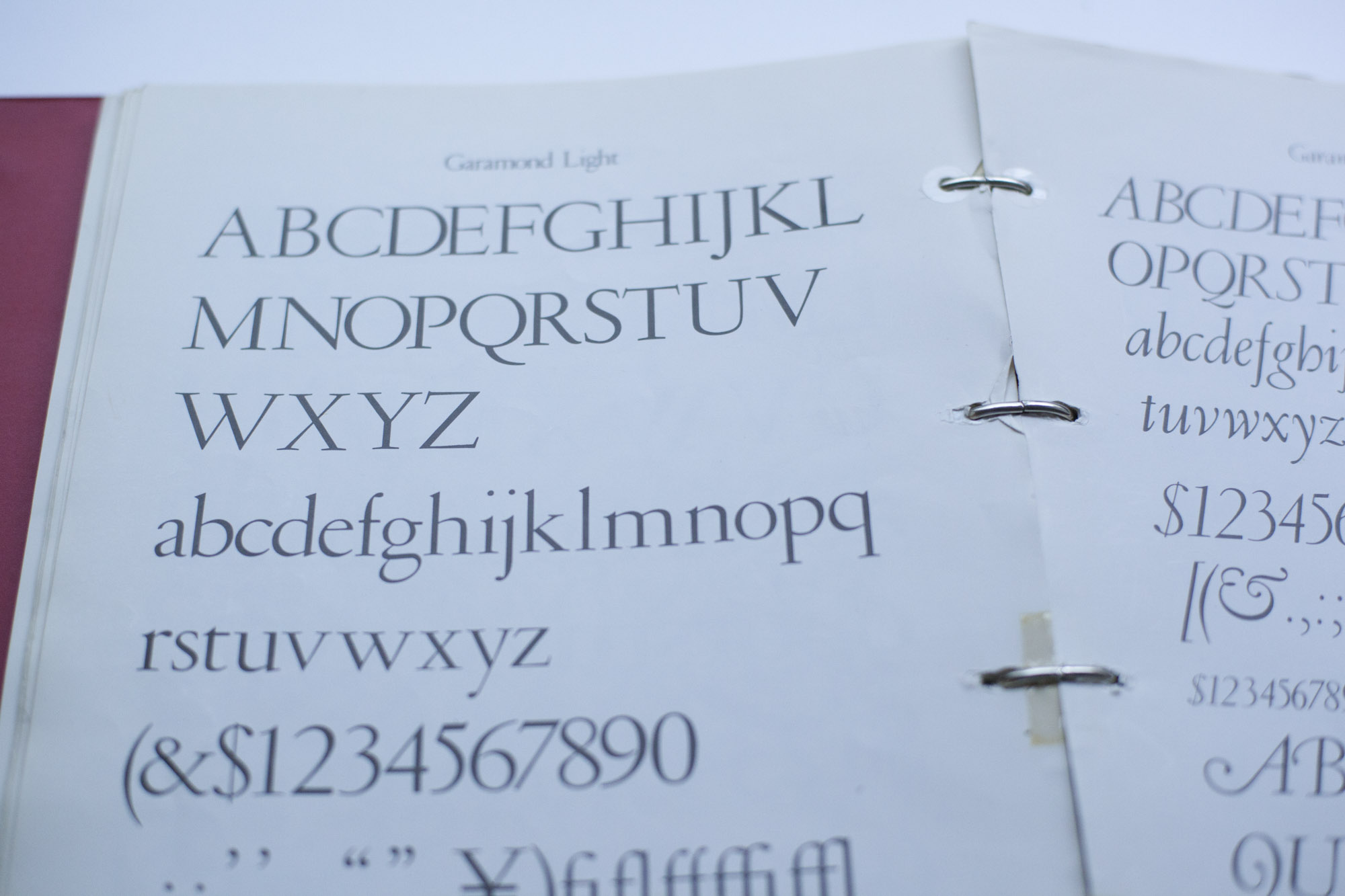

かつてのデザイナーは、欧文のロゴや見出しなどを作る際、「モンセン」(若い方にはあまり馴染みが無いと思いますが)と呼ばれる大判の欧文書体見本帳から、フォントを印画紙などに複写し、そこから一文字ずつ必要な文字を切り出し、ピンセットと三角定規を使い、欧文の見出しやロゴなどを組んでいました。(もっと前は文字を手で描いていました)

綺麗な文字組の基本は「一字一字を均等に並べる」こと。(ワード間には適切なアキを与える) 簡単そうに聞こえますが、やってみるとかなりの労力が必要です。文字それぞれが違う形や幅を持っているため、数値的に均等に並べてたところで、実は均等には見えません。そのため、目で適切なアキ量を確かめながら次の文字を置くのですが、1ワードを組み上げ、1箇所でもおかしなアキがあれば、その箇所を修正するのですが、その後に続く文字たちもまた、動かさなければなりません。10文字で1ワードの欧文があったとして、2文字目と3文字目の間を少し詰める調整をしたら、4文字目以降も、同じ量を前に動かし直さなければなりません。今の感覚で言えば全くの理不尽な作業だと自分も思います。ですが、当時はそうするより他に方法はありませんでした。

欧文のフォントをよく見ると、26文字すべてにおいて、垂直水平が整っているものは、さほど多くありません。フォントを見つめていると、明朝系は言うに及ばず、直線的に思えるサンセリフですら意外なほど有機的な曲線で構成されていることがわかります。そしてデザインや、並び順によっては、一文字だけ異様に大きく見えたり、一文字だけ異様に太く見えたりすることもあります。あるいは一文字だけ読みづらかったり。フォント、ウエイト、使う大きさなど、それぞれに適切なアキは違いますから、綺麗に組み上げることが出来るようになるまで、かなり時間がかかったものでした。しかし、この作業があったことで、文字と対峙する時間は現代よりも遥かに長く、そうした作業の中で得たものは、デザインをしてゆく上で頑強な土台となっているという実感があります。自分にとって師匠とも言えるADがかつて言った「文字組みさえ綺麗にできれば、それだけでクオリティが上がる」という言葉は、現在の制作の中でも、実感の中で変わること無く貫かれています。逆に言えば、どのような優れた発想も、美しく文字組みが出来ていなければそれだけで台無しとも言えます。

パソコンでの作業が中心となった今、機械がある程度綺麗に整えてくれるようになりました。しかしそれは「ある程度」でしかなく、自身の日々の制作の中で、文字の調整に費やす時間は、一般の方が想像するより、はるかに多いと思います。私はフォントに対して「その程度のもの」という認識に立っているわけです。ところが、パソコンを使った文字組みから始めた人たちは、意外なほど、画面に出力されたものを信頼しているようです。人によってはそうして機械にジャスティファイされたものを、勝手にいじることで収集がつかなくなることを恐れているのか、手を付けることを拒む人も居ます。全くの本末転倒ですが、世の中に数多ある制作物を見ると、そうした思考停止の経緯もさもありなんと思うばかりの状態です。綺麗な文字組みなんて考えなくとも成果物は出来上がるのも事実です。経験の長い人にも、そういった人は少なくないのでは? などと思っています。

そのようなこともあり、今回未経験者を招き入れたのは、そうした癖のついていない人に、早い段階で物の見方の基礎を体得してもらうことで、次の段階で、自然に更に高いクオリティを目指せるようになるのではないかと考えたことからでした。

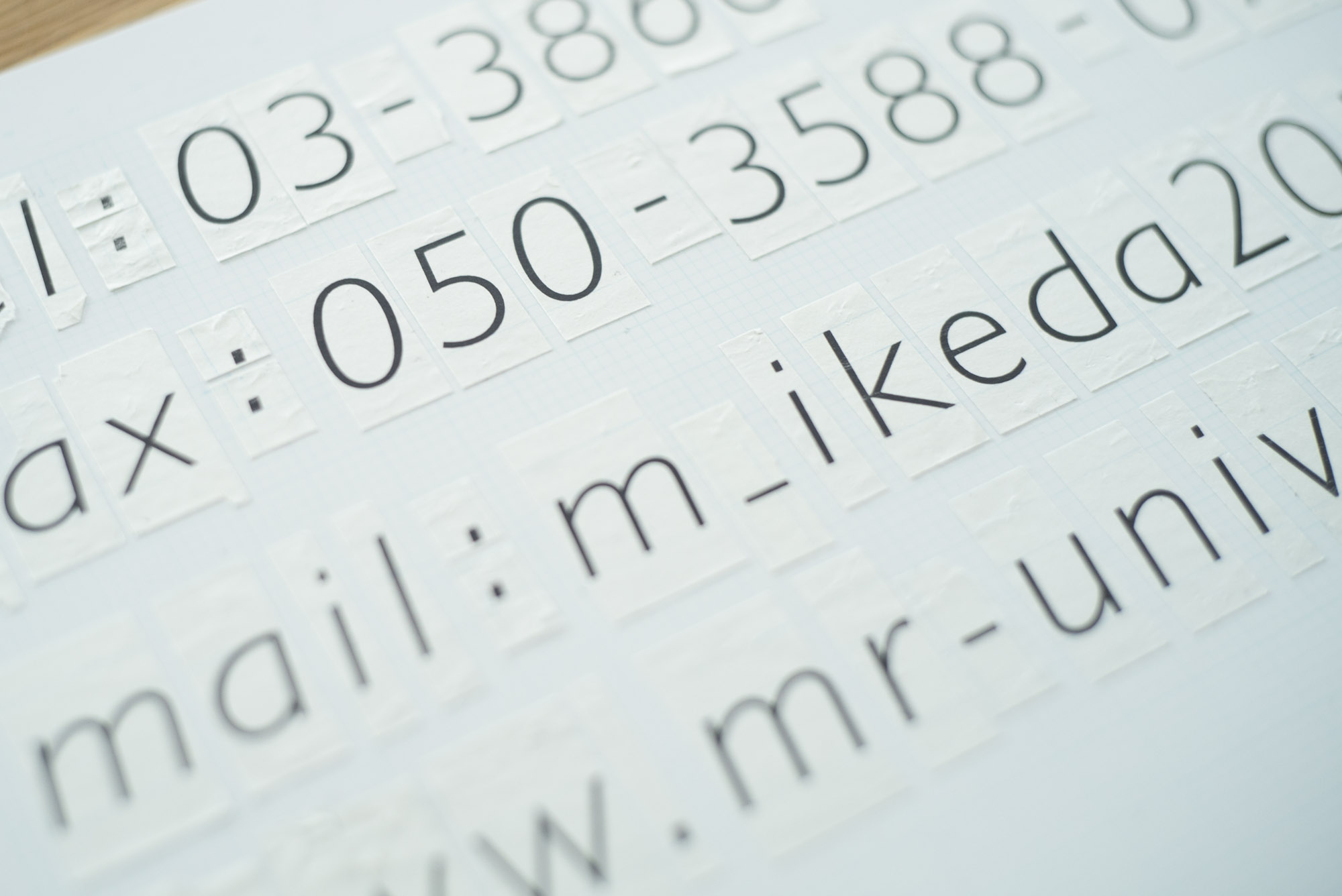

さて、実際に手がけさせてみると、もちろん初めは全くできません。見本帖から複写したコピー用紙の裏にのりを付け、まっすぐに並べる目安として、アセンダー、ディセンダー、エックスハイトに薄く線を引き、三角定規とカッターを使って一文字ずつ切り出し、方眼の台紙にピンセットで置いてゆきます。定規とカッターの使い方に慣れていないので、誤って文字の端を切り落としたり、先の尖ったピンセットですから、文字を貼り直しているうちに破いてしまったり。間隔の調整だけでなく、少しだけ大きく見えたり、小さく見えたり、太かったり、細かったりするものもあります。そうしたものにも調整を加え、読みづらい形の字があれば、そのフォントのルールに則って作ってもらいました。綺麗に見えるだけでなく、読みやすくする為に、デザイナーがすべきこと、「目」と「手」を使って出来ることを理解してほしかったのです。 1ヶ月かかりきりで、セリフ、サンセリフ、スクリプト、ディスプレーなど、15のフォントで自分の名前を組み上げ、次に2書体を選び、事務所の住所を組み、仕上げにイワタ活字の清刷り帳から、和文で肩書(アシスタントデザイナー)と名前を組み、最後に自分の名刺の版下として仕上げ、印刷所へ入稿し、現在はそれを持たせています。

早いものでそれから2ヶ月経ち、現在では実作業を手伝って貰っていますが、そうした経験はしっかり根付いているようで、パソコンでの作業でも気にかけるべき部分には意識的に取り組んでいるようです。こうした技術は初歩でしかありませんが、文字との関係はデザイナーにとっては生涯続くものであり、自身の優れたアイディアや企画の仕上げの要とも言えるものです。しかも、練習を重ねることで確実に身につく技術でもあります。 これから、レイアウト、造形、企画など、まだまだデザインのステップは続いてゆくわけですが、今回の経験は、本人が今後デザインと対峙してゆく中で、長く役に立つものだと思います。 まだまだ先は長いですが、本人が「目と手」を意識し、より良いものを生み出す努力を続ける限り、デザインの先輩として、見守って行きたいと考えています。そしてひとまずは「アシスタント」の冠が外れ、「デザイナー」として更に成長を続ける日を楽しみにしています。 (S)